日々の活動日記 STAFF BLOG

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 4月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

CATEGORYカテゴリー

ARCHIVEアーカイブ

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2021年12月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年2月

- 2013年1月

日々の活動日記

屋根のお色直し中、どんな色になるのかな?

目次

中野市内で金属屋根の塗装工事を行っています。

| 施工地域 | 長野県中野市 |

| 施工場所 | 戸建て住宅の金属屋根 |

| 施工内容 | 色あせ等で傷んでしまった屋根を塗装で保護する |

| 施工経緯 | ホームページから問い合わせをいただきしました。 |

| 使用材料 | 屋根…アステックペアイント スーパーシャネツサーモフッ素(カーボングレー) フードカバー…アステックペイント マックスシールドフッ素(ヤララブラウン) |

暖かい日が続く今週、屋外塗装工事も順調です

今週は日中の気温が比較的高いため、屋外での塗装工事も順調に進んでいます。作業する私たちにとっても、この時期としては貴重な陽気で助かっています。

とはいえ、朝晩は冷え込みが強くなってきました。すでに多くのご家庭ではストーブを使い始めているのではないでしょうか。

ただ、今年は灯油の価格が高騰しており、「暖房費が心配…」という声も多く聞かれます。

熱が逃げる場所はどこ?住宅の“熱損失”を知る

室内から外へ逃げる熱の割合は以下のように言われています。

・窓:52%

・換気:15%

・外壁・屋根:24%

・床:9%

ご覧の通り、最も多くの熱が逃げているのは「窓」です。

次いで外壁や屋根、換気、床の順に室内の暖かさを奪っていきます。

つまり、窓の断熱性能が低かったり、床下に断熱材がなかったりするだけで、暖房効率が大きく下がってしまうのです。

その結果、灯油や電気代がどんどんかさむ、という負の連鎖が起こります。

今からできる!断熱対策で暖房費を見直そう

最近の住宅は「高気密・高断熱」が主流となっており、室内の暖かさを保ちやすくなっています。

しかし、築年数が経った住宅では、断熱性能が十分でないケースも少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、次のような簡易的な断熱対策です。

・窓に内窓を設置する

既存の窓の内側にもう1枚ガラスを設けることで、断熱効果が飛躍的にアップします。

・床下に断熱材を敷設する

床からの冷気を遮断することで、足元の冷えを和らげ、室温の安定にもつながります。

・結露防止フィルムや断熱カーテンを活用

ホームセンターで手に入るグッズでも、ある程度の効果が期待できます。

これらの工夫を組み合わせることで、室内の熱が外に逃げにくくなり、結果的に暖房費の節約にもつながります。

金属屋根は元々の色が褪せてきたり、錆びてきたら注意しましょう。

さて、現場では外壁塗装の下地処理が行われています。Sさま宅はそれほど屋根が悪い状態ではありませんでした。

塗り替え時期としてはベストなタイミングでした。

金属屋根は10~15年での塗装がおすすめ

金属屋根は耐久性に優れていますが、塗膜が劣化すると錆びのリスクが一気に高まります。

錆びは金属自体の強度を弱め、やがて屋根材の交換が必要になるケースも。

そのため、新築から10〜15年を目安に、塗装によるメンテナンスを行うことをおすすめします。

屋根塗装の工程、見えない下地処理が品質を決める

今回の工事でも、まず最初に行ったのが高圧洗浄です。

屋根には長年の汚れやホコリ、藻などが付着しているため、業務用の高圧洗浄機を使って丁寧に洗い流していきます。

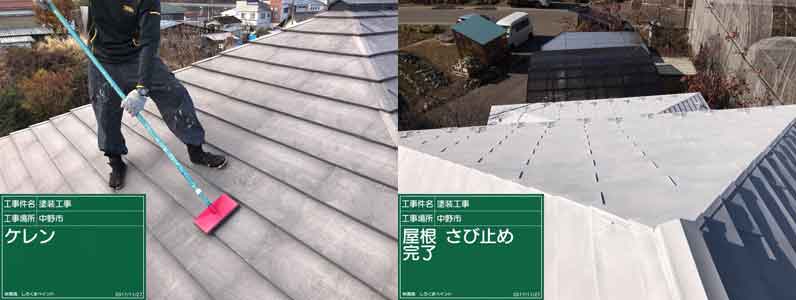

洗浄の次に行うのがケレン作業です。これは、塗料の密着性を高めるために行う下地処理で、洗浄では落としきれなかった汚れやサビを削り落とします。

金属部材のある屋根・外壁・雨どいなど、どんな部位でも塗装前には欠かせない工程です。

下塗りで錆びを防ぐ

ケレンが終わったら、下塗り(錆止め)を行います。

今回の写真は、この下塗りが終わった時点で撮影したものです。

塗装工程は通常、下塗り・中塗り・上塗りの三回塗りが基本ですが、塗料の種類によっては二回で済むものもあります。

事前に塗料の仕様を確認しておくと安心です。

錆びの原因は、水分と酸素が金属と反応することにあります。

錆止め塗料を塗ることで、この反応をブロックし、金属の劣化を抑制します。

良い塗料だけでは不十分

いくら高性能な塗料を使っていても、塗装を行う人の経験や技術が不足していれば、効果は半減します。

塗膜が剥がれたり、艶が出なかったりする施工不良の原因にもなりかねません。

塗料の品質ももちろん大切ですが、それ以上に「誰が塗るか」が重要です。

信頼できる職人による丁寧な作業こそが、美しく長持ちする屋根をつくる要となります。

屋根塗装が難しいケースも

なお、屋根の状態によっては塗装では対応できないケースもあります。

たとえば、

・劣化が進みすぎている場合

・すでに何度も塗装を重ねている場合

このような場合は、屋根材自体の交換を検討する必要があります。

交換は塗装より費用がかかりますが、20年以上塗装不要の耐候性が高い屋根材も登場しており、長期的な視点では有利になることもあります。

塗装における主な不具合の原因とは?

不具合の発生には、大きく分けて5つの原因があります。

それぞれが絡み合って起きることも多いため、事前に把握しておくことが重要です。

下地処理の不備が塗膜の密着不良を招く

塗装は下地処理が命です。外壁の表面にホコリ、油分、水分が残ったまま塗装を行うと、塗料がしっかり密着せず、剥がれやすくなります。

特に高圧洗浄不足や乾燥不十分な状態で塗装すると、数年以内に不具合が出る可能性が高くなります。

塗料の選定ミスが劣化を早める 塗料には素材ごとに最適なものがあります。

たとえば、モルタルやサイディング、金属、木部ではそれぞれ使用すべき塗料が異なります。

また、紫外線に強い、湿気に強い、汚れにくいといった性能にも違いがあるため、現場の環境と塗料の特性が合っていないと、早期劣化の原因になります。

施工技術の不足が品質低下につながる

塗料の希釈率が適切でない、乾燥時間を守らない、塗り重ねのタイミングを誤るなど、塗装作業の技術ミスによって塗膜が不均一になったり、剥がれやすくなったりします。

特に経験の浅い業者や、管理が行き届いていない現場では注意が必要です。

環境条件が塗装の成功に大きく影響する 塗装は気温・湿度・風速といった気象条件に大きく左右されます。

気温が低いと塗料の粘度が高くなり塗りにくく、湿度が高いと乾燥が遅れて密着不良の原因になります。

雨や強風の日は塗装を避けるべきですが、スケジュール優先で施工が強行されることもあるため、注意が必要です。

塗料の品質・異物混入などその他の要因 塗料自体に問題があるケースや、施工中にゴミや虫が混入して表面に凹凸ができる「ブツ」と呼ばれる現象、油分や水分による「ハジキ」などもあります。

こうしたトラブルは見た目だけでなく、塗膜の耐久性にも影響します。

塗装不具合の種類とその特徴

| 不具合の名称 | 主な原因 | 特徴・症状 |

|---|---|---|

| 剥がれ | 下地処理不足、密着不良、塗料の選定ミスなど | 塗膜が部分的または全面的に浮いたりめくれたりする |

| 色あせ | 紫外線や熱、劣化しやすい塗料の使用 | 当初の色が薄くなり、色ムラが出る |

| ひび割れ | 塗膜の厚み不足、乾燥不良、下地の動きなど | 細かい亀裂から大きなクラックまで |

| ハジキ | 油分・水分・汚れが残ったまま塗装した場合 | 表面が弾かれたように塗膜が付かず、斑点状になる |

| ブツ | 異物混入、環境管理不足 | 表面に小さな突起や凹凸が残る |

| 垂れ | 塗布量が多すぎ、塗料の粘度が高すぎる | 塗料が重力で流れ、縦に筋状に残る |

塗装不具合を未然に防ぐための対策

外壁塗装や屋根塗装で最も多いトラブルは、実は「塗料の品質」ではなく「施工の質」に起因しています。

たとえ一流の塗料を使っていても、下地処理や乾燥工程を適切に管理できていなければ、その性能は十分に発揮されません。

逆に、実績豊富で管理体制が整った業者であれば、標準的な塗料でも高い耐久性を引き出すことができます。

依頼前には現地調査を丁寧に行ってくれるか、工事中の写真記録や報告があるか、施工後のアフター対応が明記されているかを確認しましょう。

口コミや施工事例も、その業者の“仕事ぶり”を見極める材料になります。

塗料選びは専門家のアドバイスを仰ぐ

塗料の選定は、単にカタログスペックだけで決めるべきではありません。

たとえば「高耐久」「高機能」と書かれていても、実際にその性能を発揮するには、下地との相性や塗装環境、地域の気候条件を踏まえる必要があります。

モルタルかALCか、日射が強い南面か湿気が多い北面か、そういった要素を総合的に判断しなければ、せっかくの高機能塗料も逆効果になることすらあります。

そのため、塗料の選定は自己判断せず、必ず業者やメーカーと相談し、実際の建物に最適な仕様を組んでもらうのが不具合予防の第一歩です。

施工時期と環境条件に配慮する

外壁塗装は、「いつ塗るか」が仕上がりや耐久性に大きく影響する工事です。

気温が5℃未満だったり、湿度が85%以上の環境下では、塗料が適切に硬化せず、ムラや剥がれ、チョーキングの早期発生につながることもあります。

特に冬場や梅雨時期に施工を急いで進めると、見た目は良くても後々不具合が表面化するケースが多いのです。

だからこそ、気候が安定しやすい春や秋が“塗装の適期”とされているのです。

予算や工期の都合も大切ですが、品質を最優先するなら、施工時期は慎重に検討するべきです。

施工後も定期的な点検と早期対応を

塗装工事には「10年保証」「15年耐久」といった長期性能をうたう製品もありますが、実際には施工後1〜2年のうちに初期不具合が出ることも少なくありません。

たとえば、コーキングの剥離や塗膜の浮きなどは早期であれば簡単な補修で済むことが多く、被害も拡大しません。

定期的なチェックを怠ると、補修の範囲が広がり、足場の再設置などで思わぬ出費がかさむ可能性があります。

だからこそ、塗装後も年1回程度の“目視点検と業者による簡易診断”を習慣化することで、建物を健全に保ち続けることができるのです。

点検の声掛けがあるかどうかも、良心的な業者の判断基準の一つです。

長野県中野市で塗装する場合の気候的注意点

中野市の気候は冬季の寒冷と夏の乾燥が特徴です。

この地域で塗装を行う際には、以下のような注意が必要です。

冬の寒冷期

気温が5度以下になると、塗料の乾燥に支障が出ることがあります。

また、朝露や霜の影響で塗料が膨れたり、密着不良を起こすリスクもあるため、冬季施工は慎重に判断する必要があります。

夏の高温・乾燥期

気温が高く湿度が低いと、塗料が急速に乾いてしまい、塗りムラや塗料の伸びの悪さが生じます。

直射日光下での施工を避けるなど、作業時間を工夫することが求められます。

地域の気候に精通した業者を選ぼう

中野市特有の気候に適した塗装を実現するには、その土地での経験が豊富な業者を選ぶことが何より大切です。

地域密着型の業者は気温・湿度の変化に対応した塗装計画が立てられるため、安心して任せられます。

塗装不具合は知識と対策で防げる

塗装の不具合は、ちょっとした判断ミスや確認不足からでも起こり得ます。

だからこそ、「どんな不具合があるのか」「どうすれば避けられるのか」を知っておくことが、後悔しない塗装工事につながります。

塗装は建物の見た目を美しくするだけでなく、耐久性を保ち、資産価値を守る大切な工事です。

不具合のリスクを抑えた計画的な塗装を進めていきましょう。