日々の活動日記 STAFF BLOG

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 3月 | ||||||

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

NEW最近の投稿

CATEGORYカテゴリー

- DIY

- アパート・マンション

- ベランダ・陸屋根防水

- 上田市

- 中野市

- 住宅リフォーム

- 佐久市

- 信濃町

- 千曲市

- 古民家・空き家リフォーム

- 塀・門扉の再生

- 塗床工事

- 塗料のグレード・種類

- 外壁屋根の塗装工事

- 外壁屋根の現場調査・現地調査

- 外壁屋根の色・カラーシミュレーション

- 外構エクステリア

- 家具再生・リメイク

- 山ノ内町

- 工場・大規模建物

- 店舗改修・店舗リフォーム

- 断熱・遮熱塗料

- 木部の劣化診断・塗装

- 火災保険申請工事

- 窓・玄関のリフォーム

- 立会検査・引き渡し

- 虫の対策・被害

- 補助金・助成金・減税制度

- 訪問販売・商談トーク

- 足場設置・足場の知識

- 躯体改修・外壁補修

- 軽井沢町

- 鉄部塗装

- 長和町

- 長野市

- 雨樋調査・工事

- 雨漏り診断・調査

- 雪止め設置・補助金活用

- 須坂市

- 鳥・害獣対策

ARCHIVEアーカイブ

- 2022年3月

- 2021年12月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年2月

- 2013年1月

日々の活動日記

【長野市施工レポ】ガイナの断熱・遮熱は本物か?正直感じている“デメリット”とは?

目次

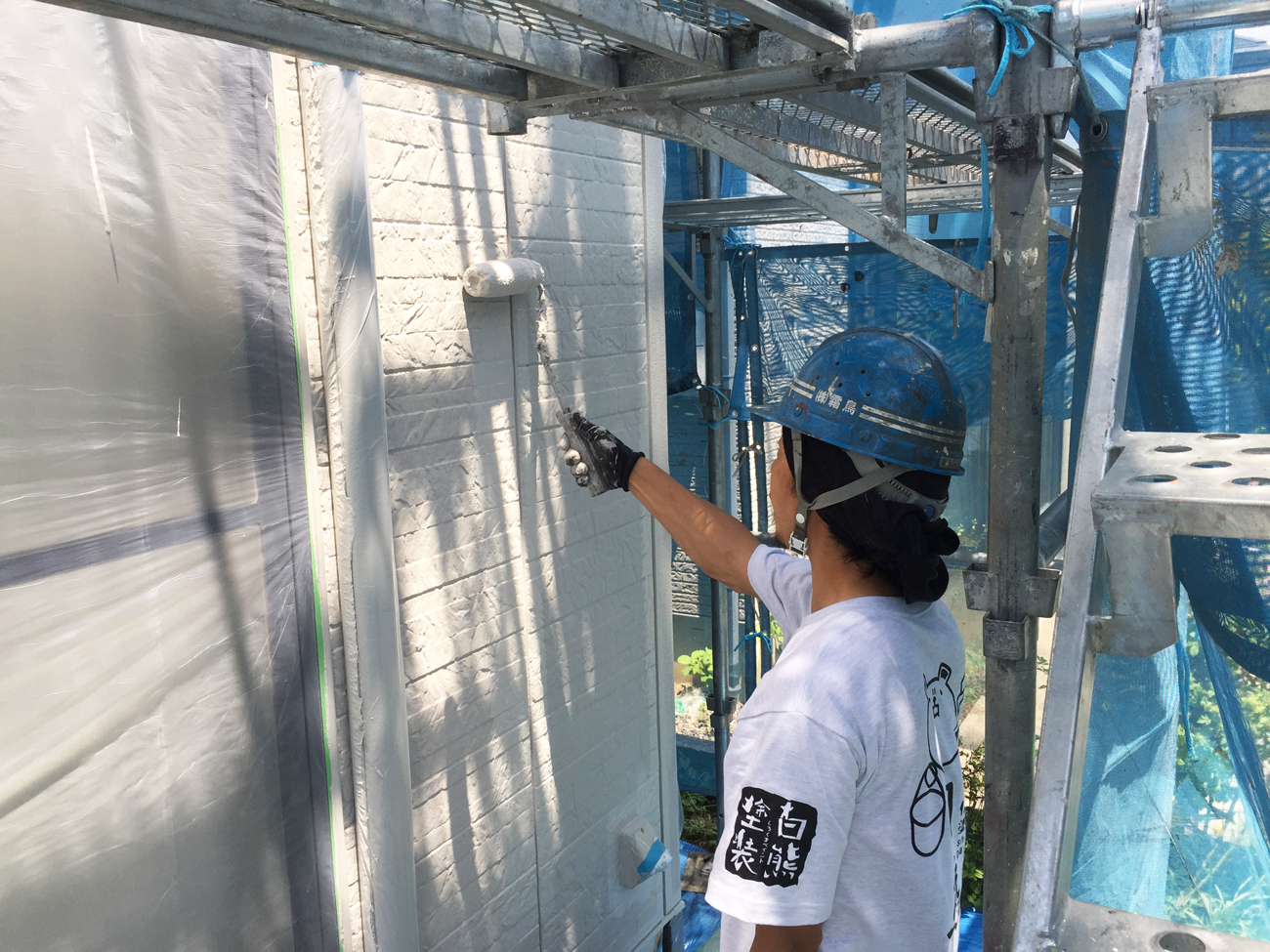

断熱ガイナ塗装~雨樋塗装仕上げの日~

| 施工地域 | 長野県長野市 |

| 施工場所 | 戸建て住宅 |

| 施工内容 | 断熱塗装ガイナ施工 |

| 目的 | 塗装にて美観回復と、断熱性能を高める |

| 施工経緯 | ホームページからのお問合せをいただいたお客様からのご依頼 |

| 使用材料 | ガイナ塗料・フッ素塗料 |

詳しい施工内容

夏かと思ってしまうくらい太陽の日差しが強いですね。

本日も引き続き長野市内にて塗装工事をおこなっています。

作業は引き続きガイナの塗装、何だかシックに仕上がってきています。

「魔法の塗料」ガイナにも落とし穴がある?

そういえば、以前こんな事を聞かれたことがあります。

ガイナって評判いいけど本当に万能?

「宇宙技術から生まれた断熱塗料」と聞くと、まるで夢のような塗料に感じてしまいますよね。

遮熱・断熱・防音・防汚など、多機能なガイナ塗料は近年注目されている製品ですが、実はメリットばかりではありません。

本記事では、ガイナ塗料の知られざるデメリットや注意点を徹底解説します。

導入前にしっかり理解しておくことで、施工後に「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないための参考にしてください。

ガイナ塗料とは?特長をざっくりおさらい

宇宙技術から生まれた多機能塗料

ガイナは、JAXA(宇宙航空研究開発機構)の技術を応用して開発された次世代塗料です。

以下のような機能を1つの塗料で実現できるのが特徴です。

| 機能 | 特徴と効果 |

|---|---|

| 遮熱・断熱 | 太陽熱の反射と蓄熱抑制により、室内の温度上昇・下降を抑える |

| 防音 | 音の反射・吸収効果があり、外からの騒音や室内の音漏れを低減 |

| 防露 | 結露が起きにくい構造でカビ発生を予防 |

| 空気清浄 | 空気中の有害物質を吸着・分解する効果 |

| 耐久 | 約15〜20年の高耐久性を誇る |

とはいえ、これだけ機能がある分「デメリットもあるのでは?」と気になる方も多いはず。

ここからは、実際に注意すべき点を詳しく解説していきます。

ガイナ塗料の主なデメリット

1. 施工費用が高め|初期コストは覚悟すべき

一般塗料より2〜3割高くなるケースも

ガイナは機能が豊富な分、施工費用が割高になります。

同じ外壁塗装でも、一般的なアクリルやシリコン塗料に比べて、2〜3割ほど高額になることが珍しくありません。

なぜ高くなるのか?

ガイナ自体の材料費が高い

ガイナは、JAXA(宇宙航空研究開発機構)の技術を応用して生まれた高機能断熱塗料です。

特殊なセラミックビーズを多量に含み、一般塗料とはまったく異なる構造を持っています。

そのため、他の塗料と比べて1缶あたりの価格が高めで、塗膜の厚みをしっかり確保するために、使用量も多くなります。

安価な塗料とは、材料の質自体がまったく違うため、コスト差が生まれます。

特殊な施工技術が必要

ガイナはただ塗るだけでは効果を発揮しません。

一定の塗膜厚を確保すること、ムラなく均一に仕上げることが極めて重要です。

実はガイナ、特有の「ザラっとした質感」を残しつつ、美しく仕上げるには熟練の技術が必要です。

塗布量が多いため、塗り重ねの工程に時間がかかりますし、夏場や冬場の気温・湿度による施工制限も慎重な判断を要します。

ガイナは“性能の高い塗料”であると同時に、“扱いが難しい塗料”でもあります。

施工できる職人が限られている

ガイナを正式に取り扱えるのは、メーカーから研修を受けた「認定施工店」がベスト。

専門知識を持った職人が直に施工する必要があります。

対応できる業者が少なく、施工の人件費がやや高めになる傾向があります。

職人の数が限られている分、需要が集中しやすく、施工単価も高くなりがちです。

その分、長寿命なのでトータルではコスパが良いという見方もできますが、初期の負担感は否めません。

2. ツヤのある仕上がりができない

マットな質感に限定される

前提として、ガイナは完全な「艶消し塗料」。

塗装後は、落ち着いたマット調(光を反射しない落ち着いた質感)の仕上がりになります。

ピカピカと光を反射するようなツヤ感を期待している方にとっては、「少し物足りない」と感じられることもあります。

ツヤを出すための添加剤は使えない

ガイナには、セラミック粒子(中空ビーズ)が大量に含まれており、これが断熱・遮熱効果の源になっています。

しかしこの構造が、ツヤ感のある表面仕上げを妨げる原因にもなっているのです。

通常の艶あり塗料は、表面を平滑に仕上げることで光を反射し、ツヤを出します。

しかし、ガイナは粒子の凹凸があるため、光が乱反射してツヤが出ません

ツヤ出し添加剤を加えても性能に悪影響が出るため使用できません。

言い換えれば、「性能を優先して、あえてツヤを排除している塗料」なのです。

3. 濃いカラーが少ない

色のバリエーションが限られる

ガイナ塗料のカラーバリエーションには、淡い色合いや中間色が中心にラインナップされています。

たとえば、クリーム色、アイボリー、グレー、パステルブルーなどのやさしい色調や落ち着いた雰囲気が多く、濃いブルーやブラック、ワインレッドのような“深みのある濃色”は非常に限られています。

「外観をシャープに見せたい」「濃いグレーや黒系で高級感を出したい」といったご要望には、やや不向きな面があります。

なぜ濃い色に弱いのか?

その理由は、ガイナの最大の強みである“遮熱・断熱性能”に深く関係しています。

濃色の塗料は、どうしても太陽光(特に赤外線)を吸収しやすく、表面温度が高くなりがちです。

しかし、ガイナは「熱を吸収しにくい塗膜構造」を採用しており、あくまでも赤外線を反射させることが主目的。

濃色であるほどこの反射率が下がってしまい、本来の遮熱機能が十分に発揮できなくなるため、製品としての安定性を保つために濃色ラインナップは意図的に少なくなっているのです。

4. 汚れが付きやすい

塗膜表面の構造が原因

ガイナは、その断熱性能や遮熱効果を実現するために、特殊なセラミックビーズを大量に含んでいます。

このセラミック粒子が無数に散りばめられた塗膜は、表面に微細な凹凸ができやすく、一般的な塗料に比べて“ざらつき”があるのが特徴です。

一見するとマットで落ち着いた風合いですが、このざらざらした構造が「汚れを引き寄せやすい」という弱点にもなります。

とくに、交通量の多い道路沿いや、粉塵・花粉が飛びやすい立地では、「黒ずみ・雨だれ・砂ぼこり」などが付着しやすく、外壁の美観が損なわれやすくなります。

防汚機能はあるけれど…

ガイナ塗料にも「防汚性」や「耐汚染性」といった性能項目は確かにあります。

ただしそれは、あくまでも「ある程度の付着を防ぐ」という程度のもの。

親水性を活かした“セルフクリーニング効果”が強いわけではありません。

雨が降っても、ツルッとした塗料のように「汚れが雨で流れ落ちてピカピカになる」といった自浄効果はあまり期待できません。

結果として、以下のような状態になりやすいのが現実です。

◆軒下や北面に黒ずみが残る

◆サッシ下や換気フードのまわりに筋状の汚れがつく

◆白系や淡色だと特に目立ちやすい

5. 塗りにくく施工性が低い

乾きにくい・ムラになりやすい

ガイナ塗料の大きな特長のひとつが「塗膜の厚さ」です。

断熱性能を発揮するためには、一般塗料の1.5〜2倍程度の厚みが必要とされており、

それに伴い「乾燥時間が長い」「塗りムラが出やすい」という性質も持ち合わせています。

塗りたては一見きれいに見えても、乾燥中にムラが現れたり、気泡が入りやすくなったりといった現象も起こりやすく、

塗る人の“手元の技術”によって仕上がりが大きく左右される塗料なのです。

とくに、刷毛やローラーでの塗布作業は難易度が高く、厚く塗らなければならない分、ダレやタレのリスクも増します。

適切な希釈や、気温・湿度を見極めた乾燥管理が欠かせません。

熟練した職人の技術が必須

ガイナの性能をきちんと発揮させるためには、施工に関する専門知識と経験が不可欠です。

また、厚く塗るがゆえに「細部の仕上げが雑に見える」「乾燥が不十分で塗膜が割れる」など、美観面や耐久性でのトラブルも起こりやすくなります。

6. 経年劣化で性能が落ちる

15年〜20年で再塗装が必要に

ガイナ塗料は、シリコンや一般水性塗料に比べて長寿命と言われています。

平均で15〜20年の耐用年数があるため、初期費用はやや高くとも“コストパフォーマンスは良い”とされる理由の一つです。

しかし、これはあくまで「適切な環境で」「適切な施工が行われた場合」に限った話。

日頃、外壁は紫外線・雨・風・粉塵・排ガスなどで、毎日ダメージを受け続けています。

ガイナが持つ遮熱性・断熱性・防音性・防露性などの機能も、年月とともに確実に劣化していきます。

特にメンテナンスを怠ると性能低下が加速

塗膜は“塗った瞬間”から少しずつ劣化が始まります。

ガイナのような多機能塗料でも、ノーメンテナンスで20年持つわけではありません。

特に以下のような状況は、性能の劣化スピードを加速させる要因になります。

外壁の汚れを放置している

セラミック層の表面が汚れに覆われると、遮熱・断熱効果が激減します。

とくにガイナはマット仕上げのため、排気ガスや粉塵が溜まりやすく、雨で流れにくいのが難点。

ひび割れや剥がれを放置している

→ 塗膜が割れて隙間ができると、そこから水分や空気が浸入し、塗膜下から劣化が始まります。

気づかないうちに下地ごと腐食が進行し、塗装だけで済まない大掛かりな補修になることも。

ガイナ塗料を選ぶ際に注意したいその他のポイント

1. 大手塗料メーカーに比べて歴史が浅い

実績や施工例の数に限りがある

ガイナは、宇宙技術を応用して開発された高機能塗料として話題になりました。

開発元である日進産業は、断熱塗料の専業メーカーとして技術力には定評があり、特許技術や機能性においても他に類を見ない特徴を持っています。

しかし一方で、“塗料メーカーとしての歴史”は比較的浅めです。

ガイナも、また、他の塗料メーカーと比べて業界歴が短めです。

そのため、製品データや長期的な検証が他社より少ないという点も理解しておく必要があります。

2. 無臭ではないの匂いに敏感な人は注意

水性塗料だが施工中はややにおう

ガイナは水性塗料のため、シンナーのような強烈な刺激臭はありません。

ですが、「無臭」と誤解されることが多く、実際には独特の塗料臭が感じられることがあります。

特に、次のような方には注意が必要です。

・においに敏感な方(化学臭・塗料臭が苦手な方)

・小さなお子さまや高齢者がいるご家庭

・室内飼いのペットがいる住宅

ガイナは安全性の高い塗料ですが、においに敏感な方にとっては負担になるケースもあります。

事前に「どんなにおいなのか」「どの程度残るのか」など、具体的に確認しておくことが、後悔のない施工への第一歩です。

3. 対応できる施工業者が限られる

ガイナに精通した塗装店を選ぶことが重要

ガイナは一般塗料とは異なる技術が求められるため、施工実績がある業者を選ぶことが失敗しないコツです。

日進産業の認定施工店を利用することで、塗料の性能を最大限活かすことができます。

ガイナ塗料のデメリットを理解した上での選択が大切

ガイナ塗料はたしかに多機能で高性能ですが、以下のようなデメリットが存在します。

・初期費用が高い

・ツヤが出せない

・色の選択肢が少ない

・汚れが付きやすい

・塗りにくい

・性能は永久ではない

とはいえ、施工業者選びや使用用途を間違えなければ、非常に魅力的な塗料であることも事実です。