日々の活動日記 STAFF BLOG

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 4月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

CATEGORYカテゴリー

ARCHIVEアーカイブ

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2021年12月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年2月

- 2013年1月

日々の活動日記

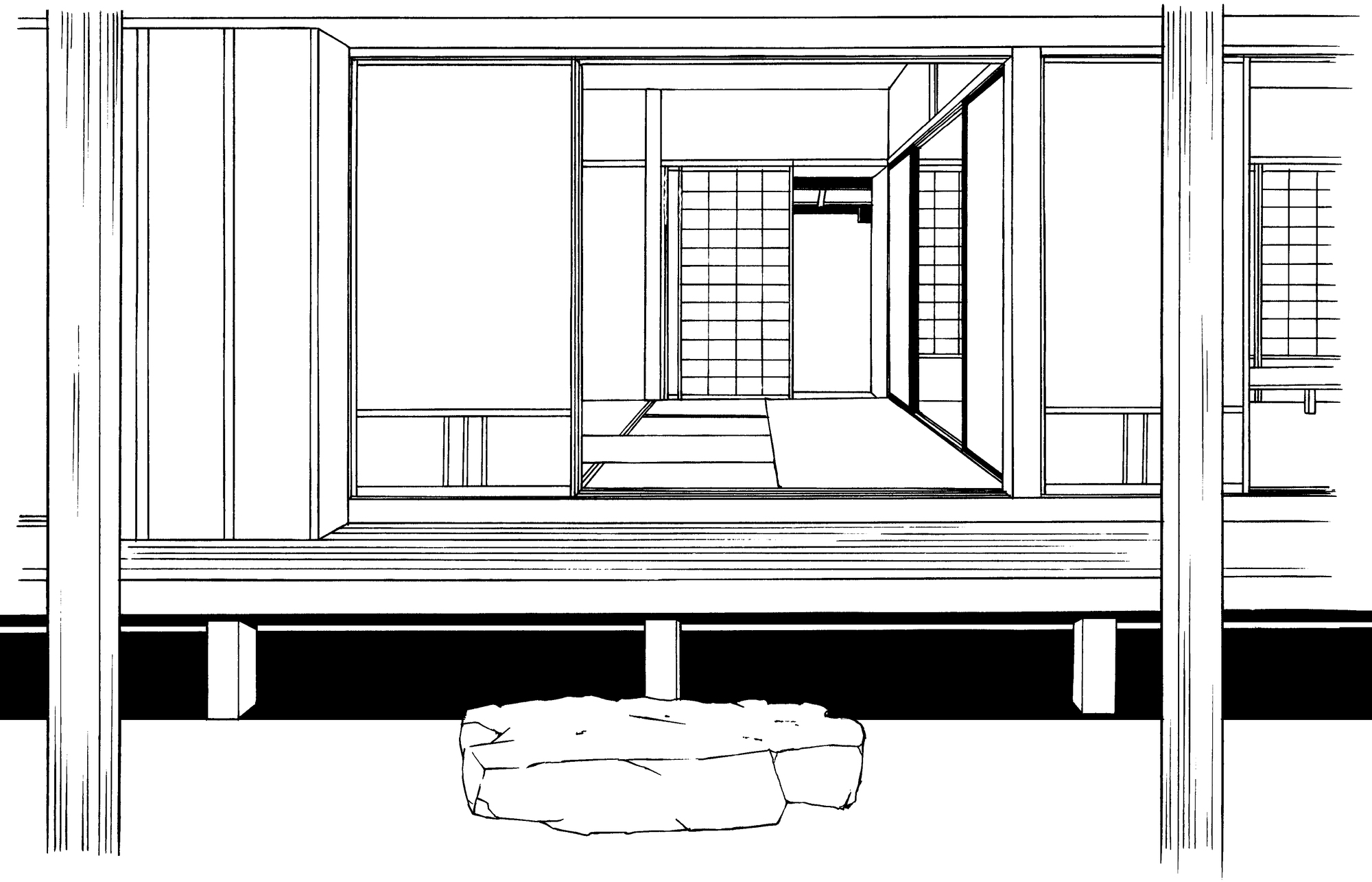

【長野市現調レポ】縁側のメンテナンスガイド|長持ちさせるための手入れ方法と注意点

気づいたら縁側の木が日焼けしてボロボロに。

掃除しようと思ったら床がザラザラしててつまずいた。

昔はピカピカだったのに、今は灰色がかって劣化が目立つ…。

縁側は日差しや雨風にさらされやすく、意外と劣化が早い場所です。

しかし、定期的なメンテナンスをすれば、木の美しさや質感を長く保つことが可能です。

この記事では、縁側を長持ちさせるためのメンテナンス方法、使う道具、素材ごとの違い、実際の事例までを詳しく解説します。

縁側を大切にしたい方、DIYでのメンテナンスに挑戦したい方必見です!

目次

縁側が劣化する原因と放置によるリスク

縁側は、屋内と屋外の“中間”に位置する特別な空間です。

陽射しを浴びながらくつろげる一方で、外気にさらされているため、思っている以上に過酷な環境に置かれているのが実情です。

ここでは、縁側が劣化していく主な原因と、放置することで起こりうるリスクについて、わかりやすくまとめました。

1. 紫外線による日焼け・色あせ

縁側が設置される場所は、日当たりの良さが魅力でもありますが、その分、紫外線によるダメージが避けられません。

特に南向き・西向きの縁側は、強い日差しにさらされる時間が長く、木材が退色して灰色っぽく変色していきます。

この変色は見た目の問題だけでなく、木材の表面が乾燥して脆くなる原因にも。

長年放置すると、板の反りやひび割れを引き起こしやすくなり、塗装や表面保護が効かない状態に進行してしまいます。

2. 雨や湿気による腐食

縁側は屋外と接する構造のため、雨水の吹き込みや湿気の影響を受けやすいポイントです。

とくに軒が短い住宅や、雨どいの水はねが当たる場所では、縁側が常に濡れて乾ききらないという状態が生まれがちです。

この状態が続くと、木材内部に湿気がこもり、腐食やカビ・黒ずみの原因に。

さらには、内部から木がフカフカに傷んでいき、床が抜けるような重大なトラブルにつながるリスクもあるのです。

3. 汚れ・カビ・砂埃の蓄積

屋外からの風によって、落ち葉・土埃・花粉・虫の死骸などが縁側に溜まりやすくなります。

こうした汚れを放置していると、表面に雑菌が繁殖し、やがてカビや苔に変化していく可能性が高まります。

表面が黒ずんで滑りやすくなるため、特に素足で歩く機会が多い家庭では転倒リスクにも直結します。

また、汚れがこびりつくと木の繊維が詰まり、通気性が落ちて内部に湿気がこもりやすくなるという悪循環に陥ります。

4. 放置によるささくれ・割れ

木材は、乾燥と湿気の繰り返しによって繊維が伸びたり縮んだりし、表面にささくれやひび割れが生じやすくなります。

これを放置すると、日常的に利用する縁側がケガやささくれで歩行中に危険な場所になってしまいます。

特にお子さんや高齢者が素足で歩く環境では、小さな傷でも感染症などのリスクを伴うことがあるため、非常に注意が必要です。

また、一度割れた木材は再塗装やワックスが定着しにくくなるため、見た目と耐久性の両面でマイナスになります。

縁側のメンテナンスはなぜ必要?

“美しさ”と“耐久性”を守るための大切な理由

縁側は、日本家屋らしい風情を感じさせる空間であり、屋内と屋外をつなぐ“顔”のような存在です。

しかしその一方で、紫外線・風雨・湿気・砂埃など、過酷な環境に常にさらされている場所でもあります。

そんな縁側を長く美しく保つには、定期的なメンテナンスが不可欠です。

ここでは、縁側のメンテナンスが必要とされる2つの理由を具体的に解説します。

木材の寿命を延ばすために必要不可欠

木材は、自然素材ならではの温もりや美しさが魅力ですが、放置すると劣化が早く進行します。

特に縁側のような屋外に近い場所では、直射日光・雨水・湿気・気温差によって、

木材が乾燥し膨張、収縮を繰り返し、ささくれ・ひび割れ・黒ずみ・腐食といったダメージが蓄積していきます。

適切な塗装や防腐処理、清掃を行っていれば、10年どころか20年以上美観と強度を維持することも可能。

逆に何もしなければ、5年ほどで修復不能な状態になり、全面張り替えが必要になるケースもあります。

つまり、縁側のメンテナンスは“長く使うための保険”のようなもの。

定期的な手入れで、結果的に修理コストの削減にもつながるのです。

家全体の印象を守るため

縁側は外部からもよく見える部分であり、来客や通行人の視線が届く“家の印象を決める場所”でもあります。

ここが傷んでいると、たとえ他の部分がきれいでも、「古びた家」「手入れされていない家」といったイメージを与えかねません。

逆に、縁側の木材がきちんと塗装・清掃されていると、住まい全体に品のある雰囲気が生まれます。

特に和風住宅では、縁側の質感や木目が住まいの“品格”や“趣”を象徴する存在にもなります。

つまり、縁側のメンテナンスは単に木を守るだけでなく、「家の印象」や「住まいの価値」を守ることにもつながるのです。

縁側のメンテナンス方法

日々のお手入れから塗装まで、長く美しく保つための4ステップ

縁側をきれいに保つためには、「掃除」「除去」「整える」「守る」という一連の流れがとても大切です。

ここでは、初心者でも実践しやすい縁側のメンテナンス方法を4つの工程に分けてご紹介します。

それぞれの作業にはタイミングや注意点がありますので、ポイントを押さえて実践してみてください。

1. 掃除(ホコリ・砂・汚れを除去)

縁側の基本メンテナンスは“こまめな掃除”がすべての土台。

風で飛んでくる砂や落ち葉、花粉などが溜まると、カビや黒ずみの原因になります。

月に1回程度を目安に、乾拭き・水拭きを交えて清潔を保ちましょう。

・ほうきや雑巾で優しく清掃:木の目に沿って丁寧に拭き上げると、傷がつきにくく仕上がりもきれい。

・掃除機の使用には注意:硬いノズルで木目を傷つけてしまう恐れがあるため、使用する場合はソフトブラシタイプで。

おすすめの道具:

ほうき/雑巾/マイクロファイバークロス/柔らかいブラシ

2. カビ取り・黒ずみ除去

木材表面にうっすら黒ずみが出てきたら、湿気によるカビの可能性があります。

放置すると広がりやすいため、早めに対応することが重要です。

・中性洗剤または重曹水を活用:布に染み込ませて黒ずみ部分を軽く拭き、その後は水拭きで洗剤成分を中和。

・最後にしっかり乾燥させる:濡れたままの放置は逆効果。風通しの良い日に行いましょう。

注意点:

塩素系漂白剤やカビ取りスプレーは、木の色を脱色したり、繊維を傷めたりするため使用NGです。

3. サンディング(表面研磨)

木材表面がザラついてきたり、ささくれが気になるようなら、サンドペーパーでの研磨(サンディング)が有効です。

表層に付いた灰色の汚れを削り取ることで、明るい木肌がよみがえります。

・手作業でもOK:#150~#240程度のサンドペーパーで、木目に沿って丁寧にこすります。

・電動サンダーを使えば時短に:広い面積の縁側には電動タイプも便利ですが、削りすぎには注意。

サンディング後は粉塵を乾いた布でしっかり拭き取ってから次の工程へ進みましょう。

| 番手 | 用途 | 特徴 |

|---|---|---|

| #60〜80 | 荒削り | ささくれや深い傷に適している |

| #120〜180 | 中仕上げ | 均一な表面に整える |

| #240以上 | 仕上げ磨き | 滑らかな手触りになる |

4. 塗装・保護(防水・防腐)

サンディング後の木肌は塗料がよくなじむ状態になっています。

ここで木材用の保護塗料やオイルステインを塗布することで、耐久性・防水性・美観を大幅にアップできます。

・屋外用の防腐・防カビ塗料が最適:特にUVカット機能付き塗料は、紫外線による日焼けや退色を抑える効果があります。

・オイルステインで木目を活かす仕上がりも人気:木の風合いを残したい場合におすすめです。

塗装のポイント:

・春や秋など、乾燥していて気温が15〜25℃程度の安定した季節がベスト。

・1回目の塗装後は、4〜6時間しっかり乾燥させてから2回目を塗布。

・2回以上塗り重ねることで、より強い塗膜が形成されます。

縁側の素材別メンテナンスの違い

| 素材 | 特徴 | メンテナンス頻度 | おすすめ処理 |

|---|---|---|---|

| 1.無垢材(杉・檜など) | 自然な風合いと高級感 | 年1〜2回 | オイル塗装・防腐剤処理 |

| 2.合板系フローリング | 均一な見た目・安価 | 年1回 | 清掃中心・塗装は不要な場合も |

| 3.ウッドデッキ調樹脂材 | 耐候性に優れる | 年1回以下 | 掃除中心・表面洗浄のみ |

| 4.人工木 | メンテが楽・軽量 | 不定期 | 水洗い程度で十分 |

無垢材(杉・檜など)

自然な木の温もりと高級感が魅力の無垢材は、メンテナンスの手間も“木を育てる楽しみ”の一部です。

年に1〜2回はオイル塗装や防腐剤処理を行うことで、色ツヤを保ちながら腐食やカビを予防できます。

特に雨が吹き込みやすい場所では防水性の維持が重要です。

合板系フローリング

合板を使ったフローリングは、コストを抑えつつ見た目の整った縁側に仕上がります。

表面はコーティングされているため、基本的には年数回程度の清掃だけでOK。

軽度の傷や汚れも拭き掃除で対応可能です。ただし、表面の剥がれやめくれには注意が必要です。

ウッドデッキ調樹脂材

木粉と樹脂を混合した樹脂木材は、雨にも強く、耐候性に優れた素材です。

年に数回の掃除で十分キレイな状態を維持でき、水拭きや中性洗剤を使った洗浄で美観を保てます。

天然木に比べて色落ちやささくれが起きにくく、メンテナンスが非常に楽なのが特長です。

人工木

軽量で施工性が高い人工木素材は、メンテナンス性の高さが魅力。

定期的な塗装や防腐処理の必要もほとんどなく、汚れが気になるときに水で洗い流す程度で済みます。

とにかく手間をかけたくない方には最適な選択肢です。

縁側メンテナンスの注意点とNG行動

1. 高圧洗浄機は使わない

縁側の汚れを一気に落とそうと、高圧洗浄機を使いたくなるかもしれません。

しかし、木材に高圧水を当てると、表面の繊維が破壊され、毛羽立ちや剥離が起きやすくなります。

特に無垢材の場合は、素材そのものの強度や美観が著しく損なわれるため、使用は厳禁です。

一度繊維が崩れると、そこから水分や汚れを吸い込みやすくなり、結果的に劣化を早めてしまいます。

縁側を長持ちさせるためには、やさしい手作業での掃除を基本とし、高圧機器による洗浄は絶対に避けましょう。

2. ワックスやニスの重ね塗りは注意

縁側のメンテナンスで、艶を出したり保護力を高めようと、ワックスやニスをそのまま重ね塗りしてしまうのは大変危険です。

古い塗膜が劣化している状態で上塗りすると、密着性が悪く、すぐに剥がれたりムラができたりして、かえって見栄えが悪くなります。

また、表面の保護層が不均一になることで、部分的な水染みや劣化を引き起こすリスクもあります。

新たに塗装を施す際は、まず既存の古い塗膜を適切に研磨・除去してから、丁寧に下地を整えて塗ることが鉄則です。

正しい手順を踏むことが、縁側の美しさと耐久性を保つカギになります。

3. 濡れたまま放置しない

縁側は屋外に面しているため、雨風や掃除後に水分が残りやすい場所でもあります。

しかし、濡れたままの状態を放置すると、木材内部に水分が滞留し、腐朽菌やカビの繁殖を招きます。

これらは見た目の劣化だけでなく、木材そのものを脆くし、最終的には部分交換や大規模な修繕が必要になることも。

掃除後や雨が吹き込んだ際には、必ず乾いた布で水分を拭き取り、その後しっかりと乾燥させることが大切です。

「ちょっとくらい濡れていても大丈夫」という油断が、縁側全体の寿命を縮めてしまう危険があると心得ましょう。

縁側の長寿命を実現するメンテナンススケジュール

| 項目 | 頻度 | 内容 |

|---|---|---|

| 掃除 | 月1回 | ほうき・雑巾でホコリ取り |

| サンディング | 年1回 | ササクレや灰色部分を研磨 |

| オイル塗装 | 年1回 | UVカット・防腐対応 |

| カビ・黒ずみ除去 | 必要時 | 重曹・中性洗剤で対応 |

| 構造チェック | 年1回 | 割れ・浮き・ぐらつき確認 |

プロが行った縁側メンテナンスのビフォーアフター

Case1:杉材の縁側を再塗装して和モダンに復活

・築15年の縁側で、紫外線による灰色化とささくれが進行

・サンディングと天然オイル塗装2回

・見た目も木目がよみがえり、素足でも心地よくなった

Case2:雨だれ跡が目立った縁側に傘型庇を設置

・西日と雨の直撃で、ポツポツとした水跡とシミが発生

・庇を新設と縁側再塗装。

・雨の染み込みがなくなり、メンテ周期が延びた

縁側を守るのは“こまめなメンテナンス”

・縁側は紫外線・雨・湿気・風によって劣化しやすい場所

・月1回の掃除、年1回の塗装・サンディングで木の寿命が延びる

・無垢材は特に丁寧な手入れが必要だが、その分長く楽しめる

・適切なメンテナンスを続ければ、縁側は家族のくつろぎ空間として何十年も活躍します

「昔ながらの風情を大切にしたい」「子どもと一緒に裸足で歩ける空間を守りたい」そんな想いがある方こそ、ぜひ今日から縁側のメンテナンスを始めてみてください。

小さな手入れが、住まい全体の美しさと快適さにつながります。

ウッドデッキの補修や木部塗装のことお気軽にご相談ください

長野市はじめ、信州新町、中条、小川、白馬村、小谷村、麻績村、坂城町、千曲市、須坂市、飯綱町、信濃町、中野市、山ノ内町、木島平村、飯山市、野沢温泉村のウッドデッキの新設やメンテナンスもお任せください。