しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN

NEW最近の投稿

CATEGORYカテゴリー

- ALC造

- DIY

- RC造・コンクリート

- アスファルト舗装

- アスベスト含有

- アパート・マンション

- ウッドデッキ新設・リフォーム

- オーニング・サンシェード・パーゴラ

- オフィスリノベーション

- コーキング・シーリング

- サッシ・窓

- ツートンカラー

- トタン屋根

- ハウスクリーニング

- バリアフリー

- プール・貯水槽

- フェンス・塀

- ペット建材・安全安心

- ベランダ・バルコニー

- モルタル仕上げ

- リフォーム

- 下塗り・塗料

- 中野市

- 二重窓

- 仮設設備・仮設足場

- 住まいのお手入れ

- 佐久市

- 内装クロス・フローリング

- 刷毛・ローラーの種類

- 地域情報・観光スポット

- 基礎防水・塗装

- 塗料の条件・季節との相性

- 塗料の種類・グレード

- 塗料メーカー

- 塗替え時期・サイクル

- 塗装後の見え方

- 塗装後不具合・トラブル

- 塗装方法・塗り方

- 壁の仕上げ材・自然素材

- 外壁サイディング

- 外壁の調査や劣化診断

- 外壁屋根メンテナンス

- 外壁屋根塗装

- 外壁屋根塗装を安くする

- 外壁材・屋根材

- 外構エクステリア

- 天窓・トップライト

- 家具のリメイク塗装

- 小諸市

- 屋根外壁のリフォーム

- 山ノ内町

- 工事の見積もり

- 工事の費用相場と実費用

- 工事中の生活

- 工事期間

- 工場・ビル

- 御代田町

- 悪徳業者・手抜き工事

- 断熱材・遮熱工法

- 新築工事・戸建て住宅

- 施工作業の工程

- 日本家屋・和風住宅

- 暑さ対策・日除けリフォーム

- 木材・木部再生

- 未分類

- 業者の選び方

- 温泉・浴槽

- 火災保険申請・工事

- 物置設置・移動・リフォーム

- 特別教育・資格

- 玄関ドア

- 現場管理と検査

- 窓ガラスフィルム

- 結露・結露対策

- 網戸・ふすま・障子・畳

- 色選び・カラーシミュレーション

- 落ち葉・落葉対策

- 虫対策

- 補助金・助成金

- 訪問販売の手口や事例

- 躯体改修・大規模修繕

- 軽井沢

- 遮熱・断熱塗料

- 鉄部塗装

- 長野市

- 防水トップコート

- 防水工事

- 防犯・防災対策

- 雨戸・シャッター

- 雨樋の劣化・調査・修理

- 雨漏り・目視・散水・赤外線

- 雪止め・雪害対策

- 須坂市の魅力

- 風水

- 飯山市

- 養生

- 駐車場ライン引き

- 高山村

- 鳥・獣対策

ARCHIVEアーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2024年11月

- 2024年8月

- 2024年6月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年2月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年4月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年5月

- 2018年10月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2010年9月

- 2005年5月

- 2005年4月

- 1998年4月

コラム

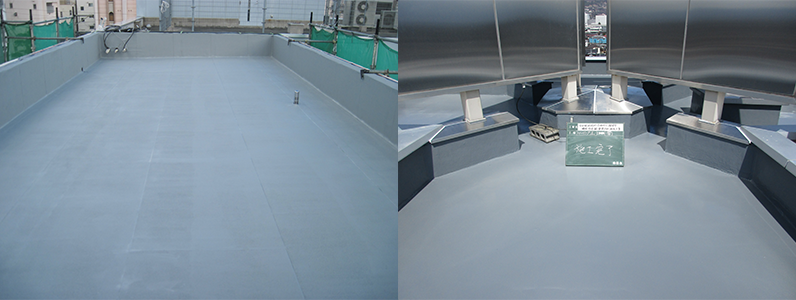

建物の寿命を延ばす防水工事とは?必要な理由とタイミング、注意点まで解説

建物にとって水の侵入は“静かなる敵”です。雨水が少しずつ侵入し、構造をむしばみ、気づいたときには大規模な修繕が必要になることも。

その被害を未然に防ぐのが「防水工事」です。

この記事では、防水工事が必要な理由、施工が必要なタイミングや箇所、注意点まで、住宅やビル、工場を所有するすべての人に役立つ情報をお届けします。

目次

なぜ防水工事が必要なのか?その重要性とは

防水工事は単なるメンテナンスではなく、建物全体を守る“防衛ライン”です。

防水工事が必要な主な理由

防水の役割とは生活用水や雨水などを防ぎ、漏水を防ぐ事です。

建物外部の水が室内に浸入するには「水が存在」「水が存在する隙間がある」「水を移動させる力が働く」の3つの条件があります。

防水工事はこの中の隙間と移動力を防ぐ為の工事になり建物にとっては重要な工事となります。

- 雨水の侵入を防ぐことで内部の腐食を防止

- 木材の腐敗、カビの繁殖、鉄部のサビ、コンクリートの剥離などの劣化リスクを低減

- 建物の構造体を守る

- 柱や梁、壁面などの構造体は水分に弱く、劣化すれば耐震性にも影響

- 建物の寿命を延ばす

- 適切なタイミングで防水を行えば、建物の寿命を10年以上延ばせることも

- 工場・倉庫では設備機器を水害から保護

- 高額な機器の故障や製品の損失を防ぐ

- 自然災害への備えとしても有効

- 台風・集中豪雨・地震後の雨など、異常気象に備えた対策

防水工事が必要な建物の箇所とは?

防水が必要なのは屋根だけではありません。以下の場所は特に雨水や湿気の影響を受けやすいため、定期的な点検と工事が重要です。

主要な防水対象箇所

- 屋上(陸屋根)

- 勾配がなく水が溜まりやすい構造。漏水リスクが最も高い

- バルコニー・ベランダ

- 床面のクラックや防水層の剥がれがあると浸水の原因に

- 庇(ひさし)やサッシまわり

- 外壁の継ぎ目やサッシの隙間は雨水が浸入しやすい

防水工事が必要なタイミングとは?

「そろそろかな?」と思ったら、まずは以下のチェックポイントを確認しましょう。

タイミングの目安

- 最後の防水工事から10年以上が経過している

- 一般的な防水層の耐用年数は10〜15年程度

- 屋上やベランダに色あせ、ひび割れが見られる

- 表面の劣化は防水層が機能していないサイン

- 雨漏りが発生している

- 室内の天井にシミ、水滴などが見られる場合は早急な対応が必要

- 屋上やベランダに水たまりができている

- 勾配不良や排水機能の低下の可能性

- 建物の外壁に膨れや剥がれがある

- 内部に水が入り込んでいる可能性大

防水工事の主な工法とその特徴

防水工事の形状は大きく分けて2つあり面状のメンブレン防水と線状のシーリング防水に分ける事ができます。

建物の構造や予算に合わせて、最適な防水工法を選ぶことが大切です。

ウレタン防水

ウレタン防水は、液体状のウレタン樹脂を下地に塗って、防水層をつくる工法です。

ローラーや刷毛で塗るだけなので、凹凸のある場所や入り組んだ形のベランダ・屋上などにも対応しやすいのが大きな特長です。

また、工期が比較的短く、コストも安め。

シートのような材料を切ったり捨てたりする必要がないため、廃材が出にくく、環境にもやさしい防水工法です。

- 特徴:液体状の防水材を塗って仕上げる。継ぎ目がなく柔軟性あり

- メリット:複雑な形状にも対応可能、費用も比較的安価

- デメリット:職人の技術力に仕上がりが左右されやすい

シート防水(塩ビ・ゴム)

シート防水は、塩化ビニール(塩ビ)やゴムなどの防水シートを下地に貼り付けて防水層を作る方法です。

接着剤や専用の金具でシートを固定します。

あらかじめ工場で作られたシートを現場で貼るだけなので、施工が簡単で工期も短く済みます。

- 特徴:工場で加工された防水シートを接着して施工

- メリット:施工時間が短い、安定した品質

- デメリット:複雑な形状には向かない

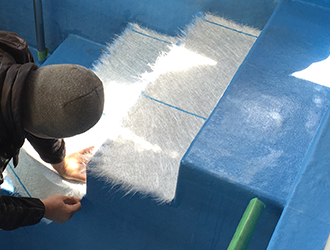

FRP防水(繊維強化プラスチック)

FRP防水とは、「繊維強化プラスチック」と呼ばれる素材を使った防水工法です。

ガラス繊維などを混ぜることで、とても強くて丈夫な防水層ができます。

この工法は耐久性が高く、ひび割れやすり減りにも強いため、最近では住宅のベランダやバルコニーによく使われています。

さらに、使う塗料は乾くのが早いので、天気が良ければ1日〜2日ほどで工事が完了するのも魅力です。

- 特徴:硬化すると非常に強く、耐久性が高い

- メリット:防水層が軽量で、耐水性・耐薬品性に優れる

- デメリット:下地の動きに弱く、硬化後の割れに注意

アスファルト防水

合成繊維不織物にアスファルトを含ませてコーティングしたシートを貼り重ねて形成する工法です。

シートを貼り重ねるので水密性に優れた防水層が構成されます。

アスファルト防水には多くの工法があり、熱工法はアスファルトを高熱で溶かしシートを複数枚交互に積層します。

密着工法と絶縁工法があります。

トーチ工法はシートの裏地と下地をバーナーであぶりとかしながら貼付けします。密着工法と絶縁工法があります。

他の工法に比べて耐用年数が長いのでメンテナンスの回数も減少できます。

※密着工法:防水層を下地に完全に密着させる工法で防水層と下地に空気を含まないかたちです。

※絶縁工法:防水層を下地に密着させないで浮かす工法で防水層と下地の間に空気を含むかたちです。

- 特徴:アスファルトを含んだ防水シートを何層も重ねて貼る工法

- メリット:防水性・耐久性が非常に高く、長寿命でメンテナンス頻度が少ない

- デメリット:施工に火気や高温作業が必要で、におい・煙が発生する場合がある

5. 防水工事の注意点と失敗しないためのポイント

施工業者の選び方

- 実績や専門性を確認

- 「防水工事専門業者」または「建設業許可を持つ会社」が安心

- 施工例を写真や現地で見せてもらう

- 仕上がりや施工方法をチェック

- アフターフォローの内容を確認

- 保証期間、定期点検の有無など

工事中の生活への影響

- 工事期間中はバルコニーや屋上が使用できない

- におい(ウレタンやFRP工法の場合)に注意

- 近隣へのあいさつや配慮も業者に依頼を

防水工事を怠るとどうなる?放置のリスク

- 雨漏りによる内装・家財の被害

- 木部・鉄部の腐食で耐震性の低下

- 建物の資産価値が大きく下がる

- 修繕費が高額化(軽度の修理なら数万円→全体工事で数十万〜数百万円)

早めの工事なら費用も抑えられ、工期も短く済むことが多いため、気になった時点で点検を依頼するのがおすすめです。

まとめ|防水工事は建物の健康診断と同じ!早めの対策で被害を防ごう

防水工事は建物を長く快適に使い続けるための“健康診断”であり、“予防治療”です。

最後にポイントをおさらいしましょう:

- 防水工事は雨水の侵入を防ぎ、建物の寿命を延ばすために必須

- 屋上・ベランダ・水まわりなどが主な防水対象

- 10年を目安に定期的な点検・再施工が必要

- 建物にあった工法と信頼できる業者選びが重要

見えないところだからこそ、定期的にチェックをして、大切な資産を守りましょう。