しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN

NEW最近の投稿

CATEGORYカテゴリー

- ALC造

- DIY

- RC造・コンクリート

- アスファルト舗装

- アスベスト含有

- アパート・マンション

- ウッドデッキ新設・リフォーム

- オーニング・サンシェード・パーゴラ

- オフィスリノベーション

- コーキング・シーリング

- サッシ・窓

- ツートンカラー

- トタン屋根

- ハウスクリーニング

- バリアフリー

- プール・貯水槽

- フェンス・塀

- ペット建材・安全安心

- ベランダ・バルコニー

- モルタル仕上げ

- リフォーム

- 下塗り・塗料

- 中野市

- 二重窓

- 仮設設備・仮設足場

- 住まいのお手入れ

- 佐久市

- 内装クロス・フローリング

- 刷毛・ローラーの種類

- 地域情報・観光スポット

- 基礎防水・塗装

- 塗料の条件・季節との相性

- 塗料の種類・グレード

- 塗料メーカー

- 塗替え時期・サイクル

- 塗装後の見え方

- 塗装後不具合・トラブル

- 塗装方法・塗り方

- 壁の仕上げ材・自然素材

- 外壁サイディング

- 外壁の調査や劣化診断

- 外壁屋根メンテナンス

- 外壁屋根塗装

- 外壁屋根塗装を安くする

- 外壁材・屋根材

- 外構エクステリア

- 天窓・トップライト

- 家具のリメイク塗装

- 小諸市

- 屋根外壁のリフォーム

- 山ノ内町

- 工事の見積もり

- 工事の費用相場と実費用

- 工事中の生活

- 工事期間

- 工場・ビル

- 御代田町

- 悪徳業者・手抜き工事

- 断熱材・遮熱工法

- 新築工事・戸建て住宅

- 施工作業の工程

- 日本家屋・和風住宅

- 暑さ対策・日除けリフォーム

- 木材・木部再生

- 未分類

- 業者の選び方

- 温泉・浴槽

- 火災保険申請・工事

- 物置設置・移動・リフォーム

- 特別教育・資格

- 玄関ドア

- 現場管理と検査

- 窓ガラスフィルム

- 結露・結露対策

- 網戸・ふすま・障子・畳

- 色選び・カラーシミュレーション

- 落ち葉・落葉対策

- 虫対策

- 補助金・助成金

- 訪問販売の手口や事例

- 躯体改修・大規模修繕

- 軽井沢

- 遮熱・断熱塗料

- 鉄部塗装

- 長野市

- 防水トップコート

- 防水工事

- 防犯・防災対策

- 雨戸・シャッター

- 雨樋の劣化・調査・修理

- 雨漏り・目視・散水・赤外線

- 雪止め・雪害対策

- 須坂市の魅力

- 風水

- 飯山市

- 養生

- 駐車場ライン引き

- 高山村

- 鳥・獣対策

ARCHIVEアーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2024年11月

- 2024年8月

- 2024年6月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年2月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年4月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年5月

- 2018年10月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2010年9月

- 2005年5月

- 2005年4月

- 1998年4月

コラム

くすんだ柱がよみがえる!古材を美しく仕上げる塗装と下地処理のコツ

和室や古民家、築年数が経過した住宅などに見られる「古い柱」。

時間の経過とともに汚れ・色ムラ・乾燥による劣化が進み、見た目がくすんでしまった柱でも、正しい手順で塗装すれば美しく蘇らせることが可能です。

この記事では、古い柱をきれいにする手順から下地処理、塗装の流れまで、初心者でも実践できる内容を詳しくご紹介します。

また、柱に適した塗料の種類や選び方についても触れていますので、DIYでの柱塗装を考えている方はぜひ参考にしてください。

目次

古い柱を塗装する前に|まずは「汚れ落とし」と「クリーニング」が重要です

長年経過した柱は、見た目以上にホコリ・油分・手垢・ヤニなどが蓄積しています。

この状態で塗料を塗っても、塗膜が定着しにくく、ムラになったり、すぐにはがれる原因になります。

まずはしっかりと汚れを落とすところから始めましょう。

ぬるま湯に住まい用中性洗剤を溶かして、雑巾で拭き掃除

中性洗剤をぬるま湯で薄めて、硬く絞った雑巾で丁寧に柱全体を拭き取るのが基本です。

ここでホコリや手垢などの表面汚れを取り除きます。

頑固な黒ずみには漂白クリーナーを使用

くすみや黒ずみが目立つ場合は、木部専用の漂白クリーナー(ウッドブリーチなど)を使います。

メーカーの指示に従ってハケで塗り、しばらく置いてからブラシでこすりましょう。

※ただし、クリーナーの成分が強いため、周囲をしっかり養生し、換気を確保することが大切です。

木材塗装の成否を分ける!古い柱の下地処理で仕上がりが大きく変わる

木部塗装において最も大切とも言われるのが「下地処理」です。

ここを手抜きすると、どんなに高価な塗料を使っても満足のいく仕上がりになりません。

ヤスリがけで表面を滑らかに整える

120番〜180番程度のサンドペーパーを使い、木目に沿って均一にヤスリをかけることで、塗料の乗りがよくなります。

ザラつきや小さなささくれも取れて手触りも向上します。

大きな節やキズにはパテ処理を

目立つ節穴や傷がある場合は、木工用パテで埋めてから再度ヤスリで平滑にします。

パテを使うことで表面の凹凸を防ぎ、塗装後の見た目も美しく整います。

ヤニ止め処理で変色や塗料のはがれを防止

特にヒノキやスギなどはヤニ(樹脂)が出やすく、そのまま塗装すると変色したり、塗膜が浮くトラブルが起きやすいです。

専用の「ヤニ止めシーラー」を下塗りすることで、こうした問題を未然に防げます。

旧塗膜がある場合は、剥離しておく

すでにニスやオイルが塗られている柱は、古い塗膜を剥がしてから再塗装するのが鉄則。

これを怠ると、色ムラや乾燥不良の原因になります。

柱の塗装手順|養生・一度塗り・研磨・二度塗りの流れを守ろう

下地処理が終わったら、いよいよ塗装の作業です。

柱は室内の中心的なパーツとなることが多く、失敗すると非常に目立ちます。

以下の手順に沿って慎重に作業を進めましょう。

養生は丁寧に行う

床・壁・天井など柱の周囲には、養生テープやマスカー(ビニール付き養生)を使って保護します。

家具や畳がある場合は、塗料の飛び散りに特に注意しましょう。

一度塗りしたら、しっかり乾燥させる

柱全体を塗ったら、最低でも4〜6時間以上は乾燥させます。

気温や湿度によっては一晩乾燥が必要な場合もあります。

一度乾いたら再度ヤスリで軽く研磨

軽くサンディングすることで塗膜表面のザラつきを取り、次の塗装がきれいに密着します。

#320程度の細かいヤスリが理想です。

二度塗りで色と保護性を定着させる

仕上げの塗装で色味を深めつつ、塗膜の厚みをつけて耐久性をアップさせます。

塗料によっては三度塗りも可能ですが、説明書をよく読みましょう。

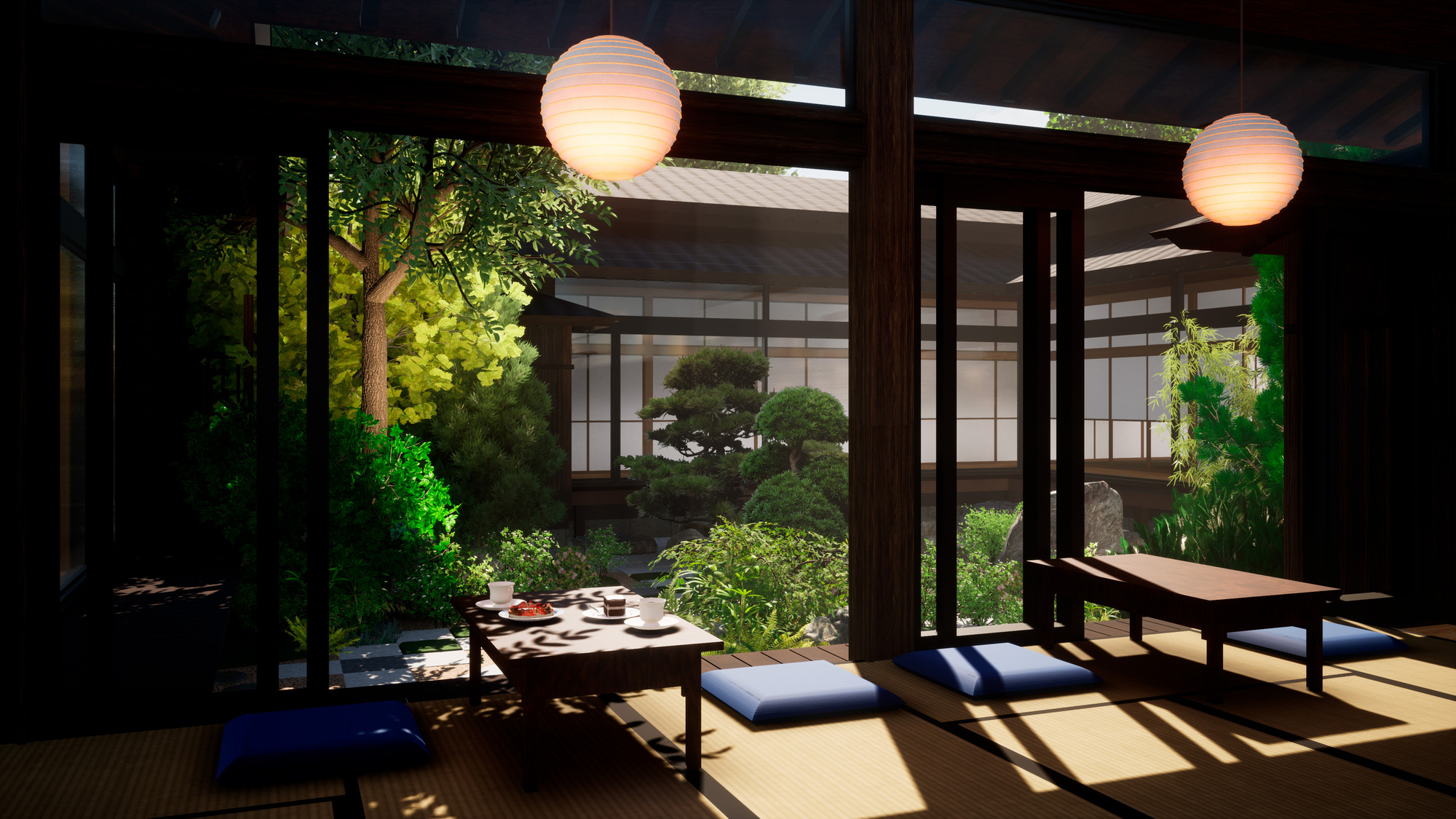

柱におすすめの塗料とは?自然な風合いを残すオイル仕上げが人気

古い柱には、「木の質感を活かした自然な塗装」が好まれます。

特におすすめなのは、ワトコオイルなどのオイルフィニッシュ系塗料です。

ワトコオイル|木の呼吸を妨げずに、深い色合いとツヤを出す

ワトコオイルは浸透性塗料で、木材の中に染み込むタイプ。

表面に厚い塗膜をつくらず、木目や質感を活かした仕上がりが魅力です。

和室の雰囲気にもよく合います。

その他の選択肢:オスモカラー・リボスなどの自然塗料

無垢材との相性が良く、化学物質を極力使用していない自然塗料もおすすめです。

アレルギーが心配な方や、小さなお子様がいる家庭でも安心して使えます。

柱の塗装後に気をつけたいこと|乾燥・お手入れ・再塗装のタイミング

塗装が終わっても、柱は時間とともに乾燥・退色・摩耗していきます。

美しい状態を長く保つには、次のようなポイントを意識してメンテナンスしましょう。

完全乾燥まで触れないように注意

見た目が乾いたようでも、内部では乾燥が進行中ということもあります。

施工後24時間は家具を接触させず、手で触れないようにしましょう。

定期的に乾拭きやオイルメンテナンスを行う

オイル仕上げの柱は、定期的な乾拭きや保護オイルの塗り直しをすることで、色つやが長持ちします。

乾燥が気になる季節は特に効果的です。

色あせや剥がれが目立ってきたら再塗装のサイン

柱にツヤがなくなってきた・色ムラが増えた・表面がガサガサするなどの兆候が出たら、再度サンディングを塗装を検討しましょう。

まとめ|古い柱も、正しい塗装で住まいのアクセントに生まれ変わる

古くなった柱は、「くすんでいる」「黒ずんでいる」「古臭く見える」といった理由でリフォーム候補になりがちですが、塗装次第で驚くほど美しく再生できます。

しかも、オイル塗装なら木の質感をそのまま活かせるため、自然素材の温もりを残したまま、清潔感のある空間へとアップグレードできます。

和室の雰囲気を大切にしたい方、古民家の魅力を維持しつつ現代的な住まいにリメイクしたい方にこそ、柱塗装はおすすめのリフォーム手段です。