しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 11月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

NEW最近の投稿

CATEGORYカテゴリー

- ALC造

- DIY

- RC造・コンクリート

- アスファルト舗装

- アスベスト含有

- アパート・マンション

- ウッドデッキ新設・リフォーム

- オーニング・サンシェード・パーゴラ

- オフィスリノベーション

- コーキング・シーリング

- ツートンカラー

- トタン屋根

- ハウスクリーニング

- バリアフリー

- プール・貯水槽

- ペット建材・安全安心

- ベランダ・バルコニー

- モルタル仕上げ

- リフォーム

- 下塗り・塗料

- 二重窓

- 仮設設備・仮設足場

- 住まいのお手入れ

- 内装クロス・フローリング

- 刷毛・ローラーの種類

- 地域情報・観光スポット

- 基礎防水・塗装

- 塗料の条件・季節との相性

- 塗料の種類・グレード

- 塗料メーカー

- 塗替え時期・サイクル

- 塗装後の見え方

- 塗装後不具合・トラブル

- 塗装方法・塗り方

- 壁の仕上げ材・自然素材

- 外壁サイディング

- 外壁の調査や劣化診断

- 外壁屋根メンテナンス

- 外壁屋根塗装

- 外壁屋根塗装を安くする

- 外壁材・屋根材

- 外構エクステリア

- 天窓・トップライト

- 家具のリメイク塗装

- 屋根外壁のリフォーム

- 工事の見積もり

- 工事の費用相場と実費用

- 工事中の生活

- 工事期間

- 工場・ビル

- 悪徳業者・手抜き工事

- 断熱材・遮熱工法

- 新築工事・戸建て住宅

- 施工作業の工程

- 日本家屋・和風住宅

- 暑さ対策・日除けリフォーム

- 木材・木部再生

- 未分類

- 業者の選び方

- 温泉・浴槽

- 火災保険申請・工事

- 特別教育・資格

- 玄関ドア

- 現場管理と検査

- 窓ガラスフィルム

- 結露・結露対策

- 網戸・ふすま・障子・畳

- 色選び・カラーシミュレーション

- 虫対策

- 補助金・助成金

- 訪問販売の手口や事例

- 躯体改修・大規模修繕

- 遮熱・断熱塗料

- 鉄部塗装

- 防水トップコート

- 防水工事

- 防犯・防災対策

- 雨戸・シャッター

- 雨樋の劣化・調査・修理

- 雨漏り・目視・散水・赤外線

- 雪止め・雪害対策

- 風水

- 養生

- 駐車場ライン引き

- 鳥・獣対策

ARCHIVEアーカイブ

- 2024年11月

- 2024年8月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年2月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年4月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年5月

- 2018年10月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2010年9月

- 2005年5月

- 2005年4月

- 1998年4月

コラム

塗装の進化をたどる!世界と日本の歴史を時代順に解説

私たちの暮らしに欠かせない「塗装」は、建築物や家具、車、アート作品、仏像や神社仏閣など、あらゆる場面で使われています。

そのルーツはなんと旧石器時代までさかのぼることをご存じでしょうか?

この記事では、塗装の歴史を世界と日本の両面から時代順に丁寧に解説します。

人類がなぜ塗装という技術を生み出し、どのように進化させてきたのか、そして現代の私たちの暮らしにどうつながっているのかを知ることで、塗装という分野の奥深さがより実感できるはずです。

目次

そもそも塗装とは?役割と基本の考え方

塗装とは、物体の表面に塗料や顔料を塗ることで、保護・美観・機能性を加える行為です。

塗装の主な目的

| 役割 | 内容 |

| 保護 | 水・湿気・紫外線・サビなどから素材を守る |

| 美観 | 色や質感を加えることで視覚的に魅力を高める |

| 機能性 | 防カビ・抗菌・遮熱・電磁波防止など |

このように、塗装は単なる色付けにとどまらず、実用性と芸術性の両立を目指して進化してきました。

世界における塗装の起源と進化の歴史

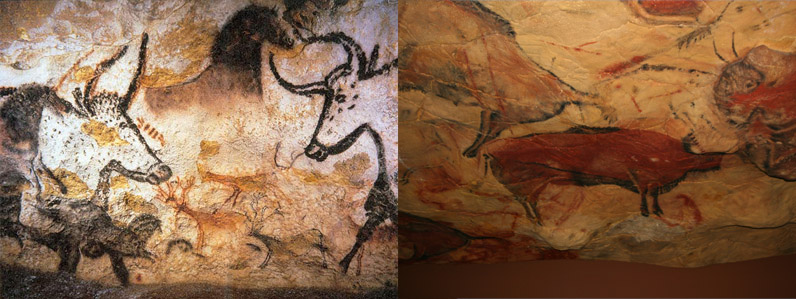

旧石器時代(約1万8千年前):人類最古の「塗装」

スペインのアルタミラ洞窟やフランスのラスコー洞窟には、動物や人の手形を描いた壁画が多数残されています。

これらの壁画には、以下のような「天然素材」が塗料として使われていました。

黄土(おうど)や赤鉄鉱:赤・黄・茶系の顔料

木炭やマンガン酸化物:黒の顔料

動物の脂・血液、植物の樹液:バインダー(固着材)

当時の塗装の目的

精神的・宗教的儀式

狩猟成功祈願や祭礼

壁画による記録や表現

技術ではなく「生きるための祈り」として生まれた塗装は、人類の表現欲求の原点とも言えます。

古代エジプト・ギリシャ・ローマ時代

紀元前3000年頃のエジプト文明では、墓や神殿の壁に鉱物由来の顔料を使った塗装装飾が行われていました。

ラピスラズリ:青

マラカイト:緑

赤鉄鉱:赤

石膏や動物の膠:接着材

同様に、ギリシャ・ローマ時代にはフレスコ画やモザイク装飾など、建築と一体となった塗装文化が発展しました。

中世ヨーロッパ:宗教建築と絵画の時代

中世では、教会建築や祭壇画などに多彩な塗装技術が使われ、以下のような技法が登場します。

テンペラ画:卵黄をバインダーにした顔料

油絵技法(ルネサンス以降):植物油で顔料を練った「油彩」が主流に

塗装=美術としての文化が花開いたのがこの時代です。

日本の塗装の歴史とその独自性

縄文時代(約5500年前):漆の誕生

日本最古の塗装技術は、縄文土器に施された漆(うるし)塗りと考えられています。

木製品や土器に漆を塗り、防水・防腐・装飾の目的で使用

長野県や青森県の遺跡から実物が出土

漆は日本独自の素材であり、のちの日本文化に深く根付いていきます。

飛鳥〜奈良時代:仏教伝来と「彩色文化」の定着

仏教とともに、装飾性の高い塗装技術が中国・朝鮮から伝来しました。

607年:法隆寺にて朱色の「丹塗り」使用

752年:奈良の大仏に「緑青」や金泥を使用

平城京跡:漆刷毛の原型が出土(工房跡)

この時期の塗装は、宗教建築や仏像の荘厳化を目的に進化しました。

平安〜室町時代:宮廷文化・茶道具に見る繊細な塗装技術

この時代、日本独自の美意識と塗装文化が融合。

漆器・螺鈿・蒔絵などの技法が発達

茶道具や家具に、控えめで上品な塗装が施される

禅や侘び寂びの思想が、塗装表現にも影響を与える

江戸時代:塗装の黄金期

庶民にも漆塗りが広がり、以下のような塗装文化が花開きます。

黒漆・朱漆・金粉を使った豪華な蒔絵

建具・駕籠・家具など、生活用品への塗装普及

武士階級では、甲冑・刀の塗装が家紋や地位の象徴に

塗師(ぬし)職人が技術を継承し、地方ごとに特色ある塗装文化が根付きました。

近代以降の世界の塗装事情と日本への影響

19世紀後半〜20世紀初頭:西洋から近代塗料が登場

産業革命とともに、化学合成顔料・合成樹脂を用いた工業用塗料が登場。

ナフサ由来の油性塗料

アルキド樹脂・フタル酸樹脂塗料(耐久性向上)

スプレー塗装技術(大量生産向け)

日本の近代化と塗装産業の誕生

1853年:ペリー来航で「西洋式ペンキ」導入

1866年:横須賀造船所に「塗師所(としじょ)」設立

1874年:茂木春太・重次郎兄弟が国産ペンキを開発

1881年:日本初の洋式塗料工場「光明社」創業

この後、明治・大正期には塗料メーカーが多数誕生し、建築・鉄道・軍需産業の近代化を支えました。

現代の塗料と塗装技術の進化

昭和:化学塗料の発展と新素材の登場

フタル酸・アクリル系塗料が開発され、耐久性が飛躍的に向上

自動車産業や家電分野で塗装の大量生産化が進む

焼き付け塗装・粉体塗装・電着塗装などの技術も普及

平成以降〜令和:多機能・環境対応型塗料へ

近年の塗装は「保護・美観」だけでなく、以下のような多機能性が求められています。

| 機能 | 内容 |

| 断熱・遮熱 | 夏の熱対策・省エネ |

| 自己洗浄・低汚染 | 雨で汚れを流す機能 |

| 防カビ・抗菌 | 医療施設や飲食店で需要拡大 |

| VOCフリー・水性塗料 | 環境配慮と健康対策 |

AIやロボットによる塗装、ドローンによる点検など、施工技術も急速に進化しています。

まとめ:塗装は人類の「彩る力」の歴史そのもの

塗装の歴史を世界と日本で振り返ってみると、それは単なる技術の進化ではなく、人間が「彩り」と「保護」を求めてきた営みの積み重ねであることがわかります。

歴史の要点まとめ

●世界では1万8000年前から「塗装」が存在(洞窟壁画など)

●古代文明では、鉱石顔料・植物・動物由来の素材が活用

●日本では漆を中心に独自の文化・美意識とともに発展

●近代化で西洋塗料が導入され、産業としての塗装が確立

●現代では「環境」「健康」「省エネ」に対応した塗料が主流に

塗装は、技術であり、芸術であり、人類の歴史と深く結びついた文化そのもの。

これから塗装を学ぶ方も、仕事で携わる方も、家を塗り替えようと考えている方も、

歴史を知ることが、未来を塗り重ねる第一歩になるのではないでしょうか。