しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN

NEW最近の投稿

CATEGORYカテゴリー

- ALC造

- DIY

- RC造・コンクリート

- アスファルト舗装

- アスベスト含有

- アパート・マンション

- ウッドデッキ新設・リフォーム

- オーニング・サンシェード・パーゴラ

- オフィスリノベーション

- コーキング・シーリング

- サッシ・窓

- ツートンカラー

- トタン屋根

- ハウスクリーニング

- バリアフリー

- プール・貯水槽

- フェンス・塀

- ペット建材・安全安心

- ベランダ・バルコニー

- モルタル仕上げ

- リフォーム

- 下塗り・塗料

- 中野市

- 二重窓

- 仮設設備・仮設足場

- 住まいのお手入れ

- 佐久市

- 内装クロス・フローリング

- 刷毛・ローラーの種類

- 地域情報・観光スポット

- 基礎防水・塗装

- 塗料の条件・季節との相性

- 塗料の種類・グレード

- 塗料メーカー

- 塗替え時期・サイクル

- 塗装後の見え方

- 塗装後不具合・トラブル

- 塗装方法・塗り方

- 壁の仕上げ材・自然素材

- 外壁サイディング

- 外壁の調査や劣化診断

- 外壁屋根メンテナンス

- 外壁屋根塗装

- 外壁屋根塗装を安くする

- 外壁材・屋根材

- 外構エクステリア

- 天窓・トップライト

- 家具のリメイク塗装

- 小諸市

- 屋根外壁のリフォーム

- 山ノ内町

- 工事の見積もり

- 工事の費用相場と実費用

- 工事中の生活

- 工事期間

- 工場・ビル

- 御代田町

- 悪徳業者・手抜き工事

- 断熱材・遮熱工法

- 新築工事・戸建て住宅

- 施工作業の工程

- 日本家屋・和風住宅

- 暑さ対策・日除けリフォーム

- 木材・木部再生

- 未分類

- 業者の選び方

- 温泉・浴槽

- 火災保険申請・工事

- 物置設置・移動・リフォーム

- 特別教育・資格

- 玄関ドア

- 現場管理と検査

- 窓ガラスフィルム

- 結露・結露対策

- 網戸・ふすま・障子・畳

- 色選び・カラーシミュレーション

- 落ち葉・落葉対策

- 虫対策

- 補助金・助成金

- 訪問販売の手口や事例

- 躯体改修・大規模修繕

- 軽井沢

- 遮熱・断熱塗料

- 鉄部塗装

- 長野市

- 防水トップコート

- 防水工事

- 防犯・防災対策

- 雨戸・シャッター

- 雨樋の劣化・調査・修理

- 雨漏り・目視・散水・赤外線

- 雪止め・雪害対策

- 須坂市の魅力

- 風水

- 飯山市

- 養生

- 駐車場ライン引き

- 高山村

- 鳥・獣対策

ARCHIVEアーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2024年11月

- 2024年8月

- 2024年6月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年2月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年4月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年5月

- 2018年10月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2010年9月

- 2005年5月

- 2005年4月

- 1998年4月

コラム

結露の原因・悪影響・防止対策を解説|住宅を守るために今すぐできること

冬の寒い朝、窓にびっしりとついた水滴。

それは「結露」と呼ばれる現象です。

結露は放っておくとカビやダニの発生、建材の劣化など、住まいに深刻な悪影響を及ぼすことがあります。

しかし、正しい知識と対策を身につければ、防ぐことも可能です。

この記事では、結露の原因から、放置することで起こるトラブル、そして今日からできる具体的な対策まで、徹底的に解説します。

目次

結露とは?基本の仕組みをわかりやすく解説

結露とは、空気中の水蒸気が冷たい物体の表面で冷やされ、水滴に変わる現象です。

たとえば、冷たい窓ガラスに外気で冷やされた空気が触れると、空気中の水蒸気が凝結し、水滴として表面に付着します。

結露が起こりやすい場所

窓やサッシ

壁や天井(特に北側)

押し入れやクローゼット

玄関ドア

浴室や脱衣所

家具の裏側

こうした場所は空気の流れが悪く、温度差や湿気がこもりやすいため、結露の発生源となります。

結露が起こる原因とは?

結露は単に気温が低いから起こるのではなく、「温度差」と「湿度の高さ」という2つの要素が重なったときに発生します。

主な原因は以下の通りです

① 暖かい空気と冷たい空気の境界

室内の暖かい空気が、外気で冷やされた窓や壁に触れると、その境目で結露が発生します。

特に冬場は、屋内外の気温差が激しくなるため、結露のリスクが高まります。

② 湿度の高い室内環境

加湿器の使用や、浴室・キッチンの蒸気、洗濯物の部屋干しなどによって室内の湿度が高まると、空気中の水分が飽和しやすくなり、結露が起こりやすくなります。

③ 断熱性の低い建材・窓

単板ガラスやアルミサッシなど、断熱性の低い建材を使っていると、外気の影響を受けやすく結露が起こりやすくなります。古い住宅ほど、この傾向が強いです。

結露による住宅への悪影響とは?

「ただの水滴でしょ?」と思って放置していると、次第に家のあちこちに悪影響が広がっていきます。

主な弊害は以下のとおりです

① カビやダニの発生

湿気はカビやダニの格好の温床です。

特に押し入れや家具の裏側など、見えにくい場所で繁殖しやすく、アレルギーや喘息など健康被害につながることもあります。

② 建材の腐食・変形・サビ

壁紙の剥がれや黒ずみ、木材の腐食、金属部のサビなど、家そのものの劣化が進行します。

特に壁内部や天井裏など、目に見えない場所の損傷は深刻です。

③ 住宅寿命の短縮

湿気は家の構造部分にも影響を及ぼします。柱や梁が腐食すれば、耐震性が低下し、家の寿命を大きく縮めることにもなりかねません。

今日からできる!結露の防止対策

結露は放置せず、しっかりと対策を取ることが大切です。

ここでは、手軽にできる方法から本格的な対策まで、段階的にご紹介します。

【基本編】日常でできる簡単な結露対策

① 換気をこまめに行う

1日に2〜3回、窓を開けて空気の入れ替えを行い、湿気を外に逃がしましょう。

キッチンや浴室には換気扇の活用も効果的です。

② サーキュレーターや扇風機で空気を循環

室内の温度ムラを減らすことで、冷たい面との温度差を緩和し、結露の発生を抑えます。

③ 室内干しを控える or 除湿機を併用

洗濯物はなるべく外に干すか、除湿機と併用することで室内湿度をコントロールできます。

④ 加湿器の使いすぎに注意

冬の乾燥対策として加湿器を使う場合も、湿度を50〜60%以下に保つようにしましょう。

【応用編】道具を活用した結露対策

⑤ 結露防止シートを貼る

窓に貼るだけで断熱効果を高め、冷気の侵入を抑えられます。

100均やホームセンターでも購入可能です。

⑥ 結露吸水テープを貼る

サッシ部分に貼ることで、水滴が床に流れ落ちるのを防ぎます。

拭き取りの手間が省けて便利です。

⑦ 結露防止スプレーを使う

窓ガラスに吹きかけるだけで、水滴の発生を抑える薬剤です。

手軽にできるので忙しい方にもおすすめ。

⑧ 除湿剤を使う

押し入れやクローゼット、家具の裏側には除湿剤を置いて湿度を抑えましょう。

【本格対策編】住宅の構造改善による対策

⑨ 複層ガラス(ペアガラス)に交換

2枚のガラスの間に空気層を設けた構造で、断熱性能が飛躍的に向上します。

結露対策として非常に効果的です。

⑩ 断熱サッシ(樹脂製など)への交換

アルミ製に比べ、熱を伝えにくいため、冷えにくく結露が起こりにくいのが特徴です。

⑪ 吸湿性のある内装材を使う

珪藻土や漆喰など、湿気を調整してくれる仕上げ材を壁や天井に使用するのも、効果的な長期対策です。

⑫ 雨戸や内窓の設置

窓の内外にもう一枚層を設けることで、外気との温度差を軽減し、結露の発生を抑えます。

5. まとめ|結露対策は早めの行動がカギ!

結露は放っておくと健康・建物両方に大きな悪影響を与えます。しかし、原因を知り、正しい対策を講じることで、しっかりと防ぐことができます。

✅ 今日からできることチェックリスト:

朝晩の換気をする

加湿器の設定を見直す

結露防止グッズを使う

サーキュレーターで空気を回す

窓や壁の断熱を見直す

住まいと家族を守るためにも、ぜひできることから取り組んでみてください。寒い季節でも快適で健康的な暮らしを手に入れましょう。

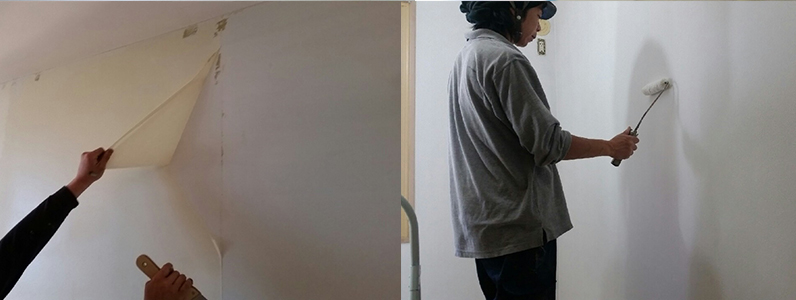

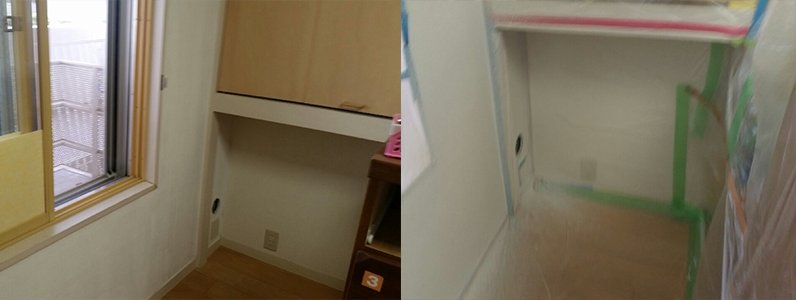

番外編|結露の物凄く改善する「ノン結露」ご紹介

日進産業は当社でも扱っている断熱や遮熱に効果のある塗料ガイナを製造・販売しているわけですが、このノン結露は結露対策に特化した塗料で早い吸水性、水分発散性を活かして優れた結露防止性を発揮する結露防止塗料です。

また、ノン結露を結露の発生していた箇所に塗装すると、結露の発生を抑えると同時に、カビ等の発生の可能性を抑制する事ができます。

ノン結露もガイナ同様に住宅の環境を改善してくれる機能性に優れた塗料です。

ノン結露の特徴

『ノン結露』は特殊水性アクリル樹脂と吸水性、水分発散性の良いセラミック系骨材とのハイブリッドにより、屈曲性に優れた塗膜を形成し、速い吸水性、水分発敵性を活かして優れた結露防止注を発揮する結露防止塗料です。

「ノン結露」は仕上げ材(15kg)、下塗り材(7kg)の2層にて構成されています。

ノン結露の吸水性

ノン結露は吸水性特殊セラミックを含んでいます。

吸水性特殊セラミックの効果により、多くの水分を含むことができます。

水侵漬試験の結果では、ノン結露はその自重に対して、60%以上の水分を吸収することが可能です。

水分吸収が限界を超えると水分があふれ出しますが、水分発散性に優れているノン結露は結露程度の水分量では限界を超えることはなく、水滴が発生することがありません。

ノン結露の水分発散量

ノン結露には熱反射セラミックが含まれています。

水分子と共に侵入する熱エネルギーを熱反射セラミックが効率よく塗膜内に反射し、吸水性特殊セラミックの温度を上昇させて、吸水した水分を発散させます。

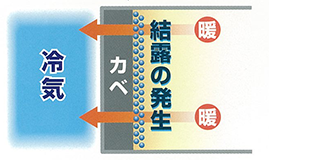

なぜ「ノン結露」は結露防止になるのか

ノン結露には熱反射セラミックが含まれています。

水分子と共に侵入する熱エネルギーを熱反射セラミックが効率よく塗膜内に反射し、吸水性特殊セラミック

の温度を上昇させて、吸水した水分を発散させます。

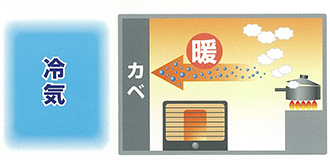

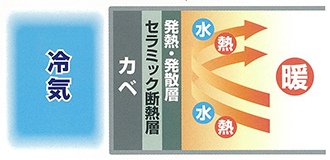

屋内の暖房器具等で暖められた空気は水分と共に冷たい方へ移動します。

(熱は暖⇒冷へと移動します)

未塗布

熱が壁・窓ガラス等から屋外へ移動する際、水分が取り残され結露が発生します。

これをそのままにしておくと、カビなどの発生の原因となってしまいます。

『ノン結露』塗布

セラミック断熱層(下塗り材)が屋外に出る熱を最小限にし、発熱・発散層(仕上げ材)が吸収・発散を繰り返す事により結露の発生を防ぎます。

(※発熱・発散層は水分を含む為、若干湿った感じになる場合もあります)