しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN

NEW最近の投稿

CATEGORYカテゴリー

- ALC造

- DIY

- RC造・コンクリート

- アスファルト舗装

- アスベスト含有

- アパート・マンション

- ウッドデッキ新設・リフォーム

- オーニング・サンシェード・パーゴラ

- オフィスリノベーション

- コーキング・シーリング

- サッシ・窓

- ツートンカラー

- トタン屋根

- ハウスクリーニング

- バリアフリー

- プール・貯水槽

- フェンス・塀

- ペット建材・安全安心

- ベランダ・バルコニー

- モルタル仕上げ

- リフォーム

- 下塗り・塗料

- 中野市

- 二重窓

- 仮設設備・仮設足場

- 住まいのお手入れ

- 佐久市

- 内装クロス・フローリング

- 刷毛・ローラーの種類

- 地域情報・観光スポット

- 基礎防水・塗装

- 塗料の条件・季節との相性

- 塗料の種類・グレード

- 塗料メーカー

- 塗替え時期・サイクル

- 塗装後の見え方

- 塗装後不具合・トラブル

- 塗装方法・塗り方

- 壁の仕上げ材・自然素材

- 外壁サイディング

- 外壁の調査や劣化診断

- 外壁屋根メンテナンス

- 外壁屋根塗装

- 外壁屋根塗装を安くする

- 外壁材・屋根材

- 外構エクステリア

- 天窓・トップライト

- 家具のリメイク塗装

- 小諸市

- 屋根外壁のリフォーム

- 山ノ内町

- 工事の見積もり

- 工事の費用相場と実費用

- 工事中の生活

- 工事期間

- 工場・ビル

- 御代田町

- 悪徳業者・手抜き工事

- 断熱材・遮熱工法

- 新築工事・戸建て住宅

- 施工作業の工程

- 日本家屋・和風住宅

- 暑さ対策・日除けリフォーム

- 木材・木部再生

- 未分類

- 業者の選び方

- 温泉・浴槽

- 火災保険申請・工事

- 物置設置・移動・リフォーム

- 特別教育・資格

- 玄関ドア

- 現場管理と検査

- 窓ガラスフィルム

- 結露・結露対策

- 網戸・ふすま・障子・畳

- 色選び・カラーシミュレーション

- 落ち葉・落葉対策

- 虫対策

- 補助金・助成金

- 訪問販売の手口や事例

- 躯体改修・大規模修繕

- 軽井沢

- 遮熱・断熱塗料

- 鉄部塗装

- 長野市

- 防水トップコート

- 防水工事

- 防犯・防災対策

- 雨戸・シャッター

- 雨樋の劣化・調査・修理

- 雨漏り・目視・散水・赤外線

- 雪止め・雪害対策

- 須坂市の魅力

- 風水

- 飯山市

- 養生

- 駐車場ライン引き

- 高山村

- 鳥・獣対策

ARCHIVEアーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2024年11月

- 2024年8月

- 2024年6月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年2月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年4月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年5月

- 2018年10月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2010年9月

- 2005年5月

- 2005年4月

- 1998年4月

コラム

公共施設塗り替え事例|屋根外壁足場設置・竣工立合い検査・塗料缶検査・引渡し

目次

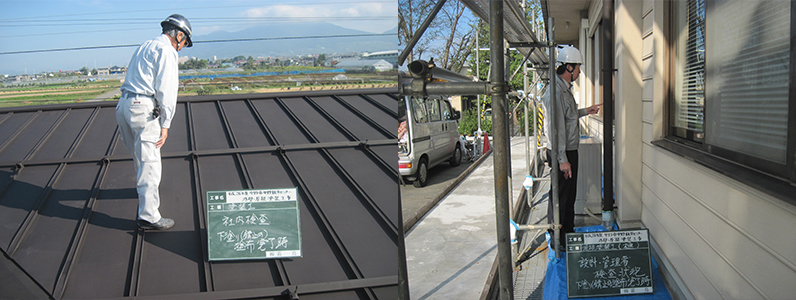

施工前

今回の工事は公共施設の案件になります。

平屋だからといって、必ずしも足場が不要というわけではありません。

建物の高さや作業内容、安全性、仕上がりの品質をトータルで考えたとき、足場を設置することが最も確実で安心な選択になるケースも多いです。

もちろん、部分補修や低所での簡易作業など、足場が不要なケースもありますが、判断は相談したうえ、安全第一で決めることが大切です。

足場設置作業

まだ朝の空気がひんやりと残る時間帯。工事初日は、金属音とともに始まった。

今回設置するのは楔(くさび)式足場。

トラックの荷台から次々と降ろされる鋼材とジョイント部材。

職人たちは慣れた手つきでそれらを持ち上げ、カン、カンという金属音を響かせながら組み上げていく。

その音は、まるで作業員同士の無言の会話のようにテンポよく、正確だ。

平屋とはいえ軒高は2メートルを超えており、作業を安全かつ効率的に進めるには足場が不可欠。

基礎のレベルを見ながら柱を立て、水平器でバランスを確認し、手すりとステージを繋げていく。

徐々に建物をぐるりと囲うように足場が姿を現し、工事現場らしい表情へと変貌していく様子は、まるで舞台の幕が上がる前の準備のようでもある。

メッシュシート取付け

足場が組み上がると、すぐに黒い飛散防止用のメッシュシートが取り付けられる。

風を適度に通しながらも、洗浄時の水しぶきや塗料の飛散をしっかりとガードするこのネットは、近隣への配慮と、作業者の集中力を守るための重要な存在だ。

「足場があるとないとでは、全然違いますよ」と作業員のひとりが笑顔で話す。

両手が自由になり、安定した足場の上では、塗装精度も上がり、安全性も格段に向上するのだ。

足元に滑り止めを確認しながら、高所でもリズミカルに動く作業員たち。

その後ろ姿には、一つの建物を蘇らせるという使命感がにじんでいた。

屋根ケレン・高圧洗浄作業

朝日が斜めに差し込む中、屋根の上に立つ職人の姿が小さく見える。

手にはワイヤーブラシや皮スキ、サンダー。

屋根表面に浮いた旧塗膜やサビを削ぎ落とす「ケレン作業」が始まった。カリカリ、ガリガリという擦過音が静寂を切り裂き、まるで屋根が新たに息を吹き返すような響きが辺りに満ちる。

目荒らしを丁寧に施すことで、後に塗布されるサビ止め塗料や上塗り材との密着が強まり、仕上がりの美しさと耐久性が格段に上がる。

ケレンが終わると、高圧洗浄機のエンジンが唸りを上げ、シャーッという水音が屋根の表面を駆け抜けていく。

水しぶきが立ち、汚れと一緒に歳月の埃も流されていく光景には、どこか清々しさすら感じる。

使用材料と塗料の準備確認

屋根用に用意されたのは、1液型のシリコン塗料と1液のサビ止め塗料。

現場に到着した缶は、ラベルが見やすいように並べられており、日光を避けるため一部は日陰に移されていた。

担当者は施工前に缶数と仕様書を照合し、面積と塗布量から逆算した必要缶数が正しく搬入されているかを念入りにチェックしていた。

「この本数じゃ、ちゃんと性能出せないからね」と話す職人の目は真剣そのもの。

工事が終わったあとに、使った空き缶の数を揃えて提出することで、手抜きや希釈のごまかしがないことも証明される。

材料がただの“道具”ではなく、“品質”を担保するパートナーのように扱われていることが伝わってくる。

外壁高圧洗浄作業

外壁に付着した長年のほこり、排気ガス、カビや苔などを落とす作業。ガソリン式の高圧洗浄機が唸りを上げ、ホースの先からは細く鋭い水の刃が放たれる。

壁に当たると「パチパチッ」という音を立てて汚れが剥がれ、みるみるうちに色味が変わっていく。

濡れた外壁にはしっとりとした艶が出て、一瞬だけ新築当時の表情がよみがえる。

水しぶきが陽の光に当たってキラキラと輝き、作業員のゴム手袋から流れ落ちる水が現場の集中を物語る。

「これでようやく、塗れる状態になりますね」と話す職人の声が、水音に溶けていった。

外壁ケレン作業・付帯部ケレン下塗り作業

高圧洗浄とケレンを終え、乾燥を確認した屋根に、いよいよ下塗りの工程が始まる。

棟板金や瓦棒、そして雪止めアングルといった金属部には、錆止め塗料が丁寧に塗られていく。

ローラーを押し当てると、濃い赤茶色の錆止めが金属表面にピタリと張りつき、艶のないざらついた鉄が次第に滑らかな質感へと変わっていく。

炎天下で屋根上に立つ作業員の額には玉のような汗。だが、集中を切らすことなく、絶妙な力加減でローラーを走らせていく

。「ここで丁寧に塗らないと、後の仕上がりに響くからね」と言いながら、板金の継ぎ目にも刷毛を入れ、隅々まで塗り残しがないように仕上げていく。その姿はまるで彫刻家のような精密さだ。

屋根下塗り作業

社内検査及び設計検査状況

下塗りが終わると、現場監督と設計担当による検査が始まる。

ヘルメットにチェック表、ペンを片手に、足場を歩きながら入念に塗り残しや液だれを探していく。

指で触れて塗膜の状態を確かめる様子は、ただの確認ではなく“評価”そのもの。

「ここ、ちょっと膜厚薄いかもな」そんな小さな声も逃さず、担当者は即座に職人に伝達する。

現場には緊張感が走るが、誰一人焦ることなく、冷静に補修対応をしていく。

この検査は、単なるルールではなく、品質へのこだわりの証。そして何より、施主の信頼を裏切らないための“責任”が現れていた。

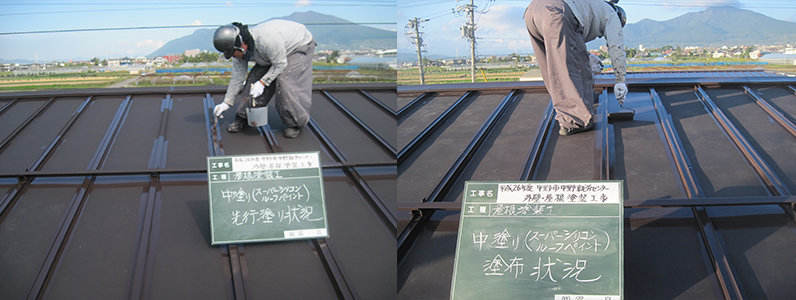

屋根中塗り作業

検査を終え、乾燥期間をしっかり確保した翌日。屋根に再びローラーが走る音が響く。

中塗りに使われるのは、1液型の高耐候シリコン塗料。

ややとろみのある艶やかな塗料がローラーに絡み、屋根の面にすーっと均一に広がっていく。

この工程では、特に「塗りムラ」が出ないよう細心の注意が払われる。

隣り合う面との継ぎ目を丁寧にぼかしながら、塗料の厚みを一定に保つように作業が進む。

夏の直射日光が屋根を照らし、塗りたての塗料が陽光を反射して鈍く輝いていた。

仕上がりを左右する“中間点”。

その緊張感の中でも、職人の動きは一切の無駄がなく、美しいリズムを刻んでいた。

外壁下塗り作業・付帯部中塗り作業

外壁には、吹き付け工法による下塗りが行われた。

ホースの先端から噴き出す塗料が、勢いよく壁に霧状に広がり、モーターの音とともに現場が一気に活気づく。

スプレーガンを握る職人のスムーズで滑らか。

左右に均一なリズムで手を動かし、吹き付けられた塗料が表面に吸い込まれていく。

同時に、雨樋やレンジフードなどの付帯部には中塗りが進められていた。

養生で守られたサッシや配管を避けながら、刷毛とローラーを使い分けて細部まで丁寧に塗り込む作業。

白い壁が、次第に落ち着いたトーンの下地へと変わっていく様は、まるでキャンバスに色が乗っていくような感覚を覚える。

外壁の吹き付け塗装作業

本格的な吹き付け工程が始まると、現場には一種独特の緊張感が走る。

塗料が噴霧される音、空気を切るような機械の駆動音。

そしてなにより、目の前で壁の色が“ふわっ”と変化していく感動。

熟練の職人がガンを構え、決して止めることなく一定の距離と角度を保って壁をなぞる。

一度の通りで完璧に色が乗るようにするには、熟練の勘と腕が必要だ。

風向きや湿度、気温すらも計算に入れて、その日のベストな塗布を追求する。

壁に浮かぶ微細な凹凸や表情が塗料によって引き締まり、建物が静かに“再生”されていくような美しさがそこにはあった。

屋根仕上げ塗り作業

屋根塗装の最終工程、仕上げ塗りがいよいよ始まる。

中塗りで整えられた下地の上に、最も美しさと耐候性を求められる仕上げ塗料が丁寧に塗られていく。

深みのある艶やかな塗料が、まるで鏡のように光を跳ね返す。

ローラーの滑りもよく、職人の手元はリズムに乗ったように軽やかに動いていた。

「ここで気を抜いたら全部が台無しだからね」。

そんな言葉を背中に感じながら、屋根の端から端まで、均一な艶を保ちつつ丁寧に塗布する。

風が抜け、乾きゆく塗膜の表面に、空と雲がうっすら映り込む。

まるでこの屋根が、ただの“構造物”ではなく、“空とつながる風景”の一部になったかのような、そんな錯覚すら覚える仕上がりだった。

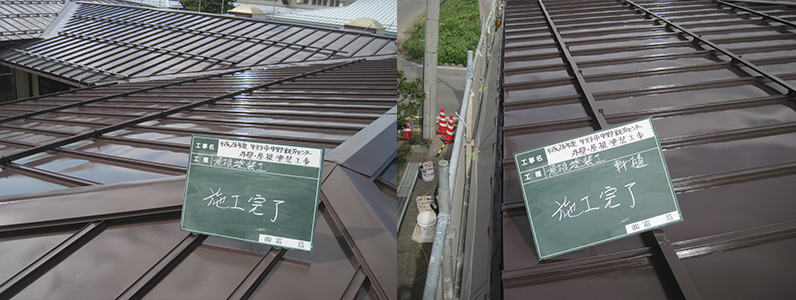

屋根の施工完了、美しい仕上がり

数日にわたる工程を経て、ついに屋根の施工が完了。

高所から見下ろす仕上がった屋根は、まるで新築のような光沢をまとい、空を背景に堂々と佇んでいた。

塗膜は均一で、わずかな乱れもない。

艶は控えめながら深みがあり、光の加減で微妙に表情を変える。

棟板金も、雪止めアングルも、すべての細部にまで意識が届いているのが一目でわかる仕上がりだ。

「これが俺たちの仕事」と、職人の一人が小さくつぶやいた。

誇りと達成感がその一言に凝縮されていた。

屋根は雨風に耐える“盾”となり、静かに家族の暮らしを守っていく。

俊工時社内検査『屋根』

仕上げを終えた屋根に対し、改めて社内検査が行われる。

検査員は手にした照度計や膜厚計を使って、実際に仕様通りの厚みや光沢が出ているかを測定。

時には双眼鏡やカメラで高所を確認し、塗り残しや液だれ、ピンホールの有無も細かくチェックしていく。

職人が施した一筆一筆が評価される瞬間。

緊張が走るが、目立った問題はなく、検査員も思わず「美しい仕上がりですね」と一言。

現場に小さな拍手が起きた。これまでの工程がすべて正しく積み重ねられてきた証だ。

外壁塗装工事と養生

外壁塗装が始まる前に行われる“養生”は、仕上がりを左右する重要な工程。

窓や玄関ドア、植栽など、塗料がついては困る箇所を、専用のビニールシートやテープで丁寧に覆っていく。

今回は吹き付け塗装のため、飛散範囲が広く、特に念入りな養生が求められた。

テープの位置ひとつ、ビニールの張り具合ひとつにまで気を配りながら、職人は慎重に準備を進める。

「養生がしっかりしてると、塗るときに集中できるんだよ」と呟く声に、塗装という仕事の“舞台裏”の美しさを感じた。

吹き付け部の完璧な養生

「これでもか」というくらいの完璧な養生。

それは、まるで工芸品を包むような繊細さだった。

サッシのふちには隙間なくマスキングテープが貼られ、玄関灯や換気口も立体的に包み込むように保護されていた。

養生シートの重なり具合、テープの直線、どれも一切の妥協がない。

ここまで徹底して初めて、安心して吹き付け作業に入れるという。

職人たちが黙々と作業を進める姿からは、塗装前の“戦闘準備”と呼ぶにふさわしい緊張感が漂っていた。

付帯部中塗り・上塗り作業

雨樋、水切り、エアコン配管カバーなど、建物の機能を支える付帯部。

ここにも手を抜かず、下塗り→中塗り→上塗りと三段階で丁寧に施工する。

中塗りの段階では色も質感も落ち着いているが、上塗りを重ねることで一気に艶が増し、輪郭が引き締まっていく。

鉄製の水切りなどには錆止めの効果もあり、見た目だけでなく耐久性も向上する。

「誰も気づかないかもしれないけど、こういうとこが大事なんだよ」と、刷毛を使って隅々まで塗り込む作業員。

仕事への誇りが、仕上がったパーツの一つひとつに宿っていた。

使用塗料空き缶写真

作業の完了が近づくと、使用した塗料の空き缶が整然と並べられる。

ラベルがすべて見えるように並べられた缶には、塗料の種類・色・ロット番号がはっきりと書かれている。

必要な缶数が正確に使われたことを確認するため、写真を撮って記録として残す。

これは“手抜きなし”を証明する大切な証拠。

空き缶は現場の“努力の結晶”でもある。

「これだけの量を塗り切ったんだ」と職人たちの目が語っていた。

俊工時監督員・設計検査

最後の検査は、設計士と監督員が揃って行う。

足場を外す前のこの工程は、まさに“最終審判”のような場面だ。

手すりを握りながら慎重に足場を歩く設計士は、細部の納まりや色合い、艶、塗膜の状態に至るまで細かくチェック。

外壁の吹き付け具合も、太陽の光を背にして確認しながら、「反射の具合が美しいですね」と小さく呟いた。

現場監督は即座に気になる箇所を記録し、職人と確認を行う。全員が“最高の状態で引き渡す”ことに全神経を集中させていた。

足場解体作業

すべての検査を終え、いよいよ足場の解体が始まる。

朝早く、静かに始まった作業は、金属の打音とともに次第にリズムを持って進行していく。

バラバラと外されていく足場材が、建物の輪郭を少しずつ露わにしていく様子は、まるで完成した彫刻の布を一枚ずつ剥がしていくようだ。

メッシュシートが取り払われると、陽の光が正面から建物に当たり、塗りたての外壁が鮮やかに浮かび上がる。

解体後、最後の清掃を丁寧に行い、現場には静けさと達成感が残った。

完工

すべての作業が終わり、足場も撤去された建物を前に、関係者全員が一列に並んで最終確認を行った。

誰もが目にする外観、近くでしか気づかない細部、雨風を防ぐ構造。そのすべてに魂が込められていた。

「やっぱり、きれいに仕上がると気持ちがいいですね」と、職人の一人がほっとしたように笑った。

その言葉がすべてを物語っていた。完成した建物には、色だけでなく、関わったすべての人の情熱が塗り込められていた。

こうして一つの仕事が終わり、また次の現場へと繋がっていく。