しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN

NEW最近の投稿

CATEGORYカテゴリー

- ALC造

- DIY

- RC造・コンクリート

- アスファルト舗装

- アスベスト含有

- アパート・マンション

- ウッドデッキ新設・リフォーム

- オーニング・サンシェード・パーゴラ

- オフィスリノベーション

- コーキング・シーリング

- サッシ・窓

- ツートンカラー

- トタン屋根

- ハウスクリーニング

- バリアフリー

- プール・貯水槽

- フェンス・塀

- ペット建材・安全安心

- ベランダ・バルコニー

- モルタル仕上げ

- リフォーム

- 下塗り・塗料

- 中野市

- 二重窓

- 仮設設備・仮設足場

- 住まいのお手入れ

- 佐久市

- 内装クロス・フローリング

- 刷毛・ローラーの種類

- 地域情報・観光スポット

- 基礎防水・塗装

- 塗料の条件・季節との相性

- 塗料の種類・グレード

- 塗料メーカー

- 塗替え時期・サイクル

- 塗装後の見え方

- 塗装後不具合・トラブル

- 塗装方法・塗り方

- 壁の仕上げ材・自然素材

- 外壁サイディング

- 外壁の調査や劣化診断

- 外壁屋根メンテナンス

- 外壁屋根塗装

- 外壁屋根塗装を安くする

- 外壁材・屋根材

- 外構エクステリア

- 天窓・トップライト

- 家具のリメイク塗装

- 小諸市

- 屋根外壁のリフォーム

- 山ノ内町

- 工事の見積もり

- 工事の費用相場と実費用

- 工事中の生活

- 工事期間

- 工場・ビル

- 御代田町

- 悪徳業者・手抜き工事

- 断熱材・遮熱工法

- 新築工事・戸建て住宅

- 施工作業の工程

- 日本家屋・和風住宅

- 暑さ対策・日除けリフォーム

- 木材・木部再生

- 未分類

- 業者の選び方

- 温泉・浴槽

- 火災保険申請・工事

- 物置設置・移動・リフォーム

- 特別教育・資格

- 玄関ドア

- 現場管理と検査

- 窓ガラスフィルム

- 結露・結露対策

- 網戸・ふすま・障子・畳

- 色選び・カラーシミュレーション

- 落ち葉・落葉対策

- 虫対策

- 補助金・助成金

- 訪問販売の手口や事例

- 躯体改修・大規模修繕

- 軽井沢

- 遮熱・断熱塗料

- 鉄部塗装

- 長野市

- 防水トップコート

- 防水工事

- 防犯・防災対策

- 雨戸・シャッター

- 雨樋の劣化・調査・修理

- 雨漏り・目視・散水・赤外線

- 雪止め・雪害対策

- 須坂市の魅力

- 風水

- 飯山市

- 養生

- 駐車場ライン引き

- 高山村

- 鳥・獣対策

ARCHIVEアーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2024年11月

- 2024年8月

- 2024年6月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年2月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年4月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年5月

- 2018年10月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2010年9月

- 2005年5月

- 2005年4月

- 1998年4月

コラム

ウレタン防水の工程と工法を施工事例から解説!長野市内高校のベランダ防水工事

ベランダや屋上、バルコニーなど、建物の雨漏り対策として広く使われている「ウレタン防水」。

しかし、どのような工程で施工されるのか、密着工法と通気緩衝工法では何が違うのか、イメージしにくい方も多いのではないでしょうか?

この記事では、ウレタン防水工事の流れを工程ごとに詳しく解説するとともに、施工方法の種類・メリット・デメリット・向いている場所などもあわせてご紹介します。

これから防水工事を検討している方や、施工を依頼したいけれど不安がある方は、ぜひ参考にしてください。

目次

ウレタン防水とは?|防水性・密着性に優れた万能工法

ウレタン防水とは、液体状のウレタン樹脂を現場で塗り広げ、防水膜を作る防水工法です。

液体なので、凹凸のある形状や複雑な場所にも対応でき、継ぎ目のない防水層が形成されるのが特徴です。

主に以下の場所で多く使用されます。

ビルやマンションの屋上

戸建て住宅のバルコニー

ルーフバルコニー

屋内の水回り(浴室・厨房など)

ウレタン防水のメリット

現場施工のため、形状を選ばず施工可能

ウレタン防水は、液体状の樹脂をローラーやコテで塗り広げて施工するため、凹凸の多い屋上や、パイプの根元、複雑な形のバルコニーでも自在に対応できます。

シート防水のようにカットや貼り合わせが不要なので、段差や入り組んだ部分でもムラなく塗布できるのが大きな利点です。シームレス(継ぎ目なし)で水の侵入リスクが少ない

施工時にジョイント(継ぎ目)が発生しないため、雨水が継ぎ目から染み込むリスクがほぼゼロになります。

たとえば、コーキングの隙間やシートのつなぎ目が劣化する心配がなく、ひとつながりの膜で外部の水分をシャットアウトしてくれるのがウレタン防水の大きな強みです。比較的軽量で建物に負担をかけにくい

ウレタン防水は、施工しても1㎡あたり数キログラム程度と非常に軽量で、屋上などの構造部分に余計な負担をかけません。特に古い建物や鉄骨造の建物では、重さによる歪みや沈下を避けるため、軽さは重要なポイントになります。改修にも向いており、重ね塗りが可能

既存の防水層の上から、そのままウレタン樹脂を塗り重ねることができるため、大掛かりな撤去作業が不要です。

たとえば、前回の施工から10年以上が経過していても、表面を洗浄・下地処理するだけで再施工が可能なので、短工期・低コストでのメンテナンスが実現します。

ウレタン防水の基本工程|標準的な流れを解説

ウレタン防水は、大きく分けて5つの工程で施工されます。以下に、それぞれの工程を具体的に解説します。

工程①:高圧洗浄

施工する箇所のほこり・砂・汚れ・油分・藻・カビなどを、高圧洗浄機でしっかり洗い流します。

目的:防水材の密着性を高める

目安時間:1〜2時間(面積による)

※汚れが残ったままだと、施工不良や早期剥離の原因になります。

工程②:下地処理・補修・ケレン作業

次に、下地のひび割れ・段差・浮き・欠損などをチェックし、補修を行います。

ひび割れ補修:シーリングや樹脂モルタル

ケレン:ヘラやサンダーでサビや汚れを削る作業

段差調整:モルタルで平滑化

この工程が甘いと、防水層が均一にならず、施工後の膨れや浮きの原因になります。

工程③:プライマー塗布(下塗り)

下地とウレタン防水材をしっかり密着させるために、プライマー(接着剤のようなもの)を塗布します。

吸水の激しいコンクリートには特に効果的

ムラなく塗布するのが重要

塗布後は乾燥時間(1〜3時間)を置く

工程④:ウレタン中塗り・上塗り

● 中塗り(1層目)

液体状のウレタン樹脂をローラーやコテ、刷毛で均等に塗布します。

この中塗りが、防水層の“厚み”を確保する重要な層になります。

● 上塗り(2層目)

中塗りが硬化したら、再度ウレタン樹脂を塗布。

仕上げ用の保護層として美観・耐久性を高めます。

合計2層以上で厚さ1.5mm〜2mmが標準

気温や湿度によって硬化時間は4〜24時間程度

工程⑤:仕上げ・検査

最後に、防水層に剥がれ・膨れ・ピンホール(小さな穴)などがないかをチェックします。

必要に応じて、トップコートを塗布し、紫外線や摩耗から防水層を保護します。

ウレタン防水の2つの工法|密着工法と通気緩衝工法の違いとは?

ウレタン防水には、現場の状況に応じて選ぶ2つの主要な施工方法があります。

密着工法(みっちゃくこうほう)

● 特徴

下地に直接プライマーを塗布し、その上にウレタン防水材を密着させて塗り重ねていく方法。

比較的安価で、施工が早い

下地が健全な場合に適している

小規模なバルコニーやベランダに向いている

● メリット

工期が短く、2日〜3日で完了

コストが安く済む

工具・材料が少なくて済む

● デメリット

下地の湿気が多いと、膨れや剥離の原因に

古い建物には不向きな場合がある

通気緩衝工法(つうきかんしょうこうほう)

● 特徴

下地の上に通気緩衝シートを貼り、内部の水蒸気を逃がす構造を作る方法。

さらに、**脱気筒(空気の逃げ道)**を設置して、防水層の膨れを防止します。

● メリット

下地の湿気や含水率が高くても施工可能

長期的に安定した防水効果が期待できる

屋上など広い面積の防水に最適

● デメリット

工期が長く(3〜5日)、費用も高め

材料費・施工技術が必要

工法別の比較表|あなたの現場に向いているのはどっち?

| 比較項目 | 密着工法 | 通気緩衝工法 |

|---|---|---|

| 工法の特長 | 下地に直接塗布 | 通気シート+脱気筒設置 |

| 向いている場所 | ベランダ・バルコニー | 屋上・広面積 |

| 施工期間 | 2〜3日程度 | 3〜5日程度 |

| 費用感 | 安価(4,000〜6,000円/㎡) | 高め(6,000〜8,000円/㎡) |

| 下地の状態 | 健全で乾燥している必要あり | 湿気があっても対応可能 |

| 防水層の安定性 | △(膨れリスクあり) | ◎(膨れ・剥離に強い) |

ウレタン防水の注意点と成功のコツ

ウレタン防水は優れた工法ですが、正しく施工しないと効果が発揮されません。

以下の点に注意しましょう。

硬化時間をしっかり取る

硬化不良は剥がれ・ベタつきの原因

各層の塗り重ねのタイミングが重要

天候の影響に注意

雨天時は施工できない(湿気や温度に敏感)

乾燥時間も天候によって変わるため、工程管理がカギ

施工業者選びが重要

経験豊富で、通気工法・密着工法のどちらにも対応できる業者を選ぶ

施工事例や保証内容、使用材料をしっかり説明してくれる業者がおすすめ

ウレタン防水はこんな方におすすめ!

ベランダ・屋上の水たまりや劣化が気になる

雨漏りが起きていて、早めに防水対策したい

建物の防水性能を維持して資産価値を守りたい

以前の防水が古くなっていて重ね塗りで対応したい

まとめ|ウレタン防水は工程管理と工法選びが成功のカギ!

ウレタン防水は、施工の自由度が高く、防水性能も優れた信頼性の高い工法です。

しかし、その効果を十分に発揮させるには、正確な工程管理と、現場に合った工法の選定が不可欠です。

ウレタン防水の工程は「洗浄→補修→プライマー→中塗り→上塗り→検査」の6段階

密着工法はコスト重視・小規模に最適

通気緩衝工法は下地に湿気がある場合や屋上などにおすすめ

硬化時間と天候に注意しながら、信頼できる業者を選ぶことが成功のポイント

雨や紫外線にさらされる場所だからこそ、しっかりとした防水対策が家全体を守ることにつながります。

ご希望があれば、「密着工法と通気緩衝工法の選び方診断チャート」や「施工チェックリスト」などの補足資料もご提供可能です。お気軽にご相談ください!

施工前

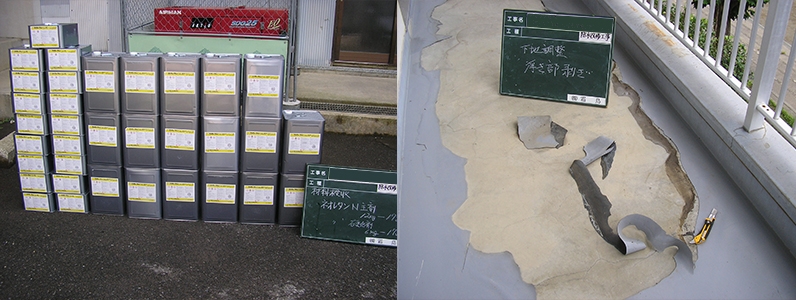

高圧洗浄作業・使用材料搬入

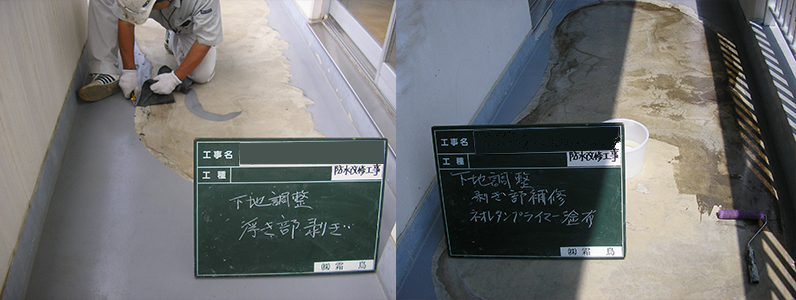

下地調整・浮き部剥ぎ

剥ぎ作業及びプライマー塗布

ネオレタンN塗布

ネオレタンカラー塗布

施工完了