しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN

NEW最近の投稿

CATEGORYカテゴリー

- ALC造

- DIY

- RC造・コンクリート

- アスファルト舗装

- アスベスト含有

- アパート・マンション

- ウッドデッキ新設・リフォーム

- オーニング・サンシェード・パーゴラ

- オフィスリノベーション

- コーキング・シーリング

- サッシ・窓

- ツートンカラー

- トタン屋根

- ハウスクリーニング

- バリアフリー

- プール・貯水槽

- フェンス・塀

- ペット建材・安全安心

- ベランダ・バルコニー

- モルタル仕上げ

- リフォーム

- 下塗り・塗料

- 中野市

- 二重窓

- 仮設設備・仮設足場

- 住まいのお手入れ

- 佐久市

- 内装クロス・フローリング

- 刷毛・ローラーの種類

- 地域情報・観光スポット

- 基礎防水・塗装

- 塗料の条件・季節との相性

- 塗料の種類・グレード

- 塗料メーカー

- 塗替え時期・サイクル

- 塗装後の見え方

- 塗装後不具合・トラブル

- 塗装方法・塗り方

- 壁の仕上げ材・自然素材

- 外壁サイディング

- 外壁の調査や劣化診断

- 外壁屋根メンテナンス

- 外壁屋根塗装

- 外壁屋根塗装を安くする

- 外壁材・屋根材

- 外構エクステリア

- 天窓・トップライト

- 家具のリメイク塗装

- 小諸市

- 屋根外壁のリフォーム

- 山ノ内町

- 工事の見積もり

- 工事の費用相場と実費用

- 工事中の生活

- 工事期間

- 工場・ビル

- 御代田町

- 悪徳業者・手抜き工事

- 断熱材・遮熱工法

- 新築工事・戸建て住宅

- 施工作業の工程

- 日本家屋・和風住宅

- 暑さ対策・日除けリフォーム

- 木材・木部再生

- 未分類

- 業者の選び方

- 温泉・浴槽

- 火災保険申請・工事

- 物置設置・移動・リフォーム

- 特別教育・資格

- 玄関ドア

- 現場管理と検査

- 窓ガラスフィルム

- 結露・結露対策

- 網戸・ふすま・障子・畳

- 色選び・カラーシミュレーション

- 落ち葉・落葉対策

- 虫対策

- 補助金・助成金

- 訪問販売の手口や事例

- 躯体改修・大規模修繕

- 軽井沢

- 遮熱・断熱塗料

- 鉄部塗装

- 長野市

- 防水トップコート

- 防水工事

- 防犯・防災対策

- 雨戸・シャッター

- 雨樋の劣化・調査・修理

- 雨漏り・目視・散水・赤外線

- 雪止め・雪害対策

- 須坂市の魅力

- 風水

- 飯山市

- 養生

- 駐車場ライン引き

- 高山村

- 鳥・獣対策

ARCHIVEアーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2024年11月

- 2024年8月

- 2024年6月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年2月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年4月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年5月

- 2018年10月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2010年9月

- 2005年5月

- 2005年4月

- 1998年4月

コラム

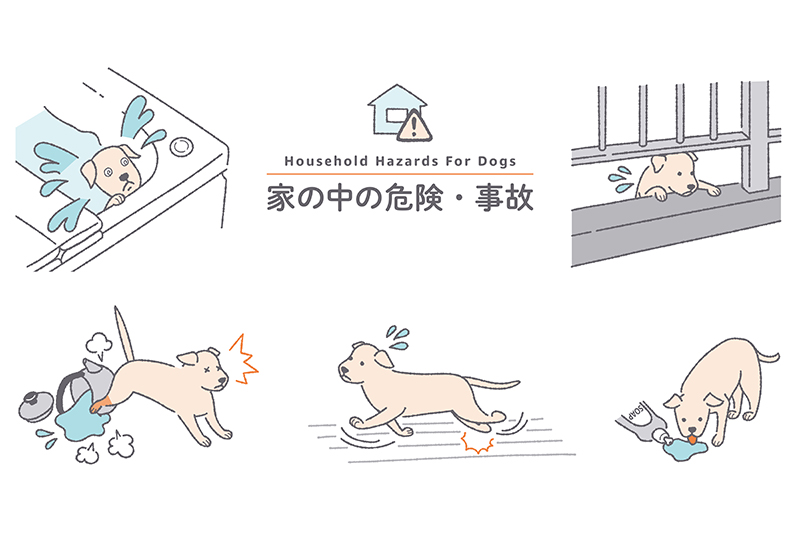

犬がいる家で”つるつる滑るフローリング”はなぜ危険なのか|愛犬家なら知っておきたいその対策

滑るフローリングは愛犬にとってなぜ危険?

フローリングは掃除がしやすく人気のある床材ですが、滑りやすさがデメリットとなることがあります。

実は室内犬は種類によって腰や関節が元々弱い場合があったり、高齢などの理由で足腰が弱くなっている場合があります。だから滑る床は、とっても深刻。

滑ることで関節に負担がかかり、病気やケガの原因となることがあります。

室内犬を飼っている方は、これらの点を考慮して愛犬の健康を守りましょう。

目次

何もない場所ですべる?

犬が何もないところで滑る原因は様々です。

床の材質や状態が影響します。特にフローリングやタイルのような滑りやすい床材は、犬が滑る原因となります。

床が濡れていると滑りやすさが増します。

老化も一因です。高齢犬は筋力やバランス感覚が衰え、転びやすくなります。

若い犬でも、爪や肉球の状態が悪いと滑りやすくなります。爪が長かったり、肉球間の毛が伸びていると、床へのグリップが弱まり、バランスを崩しやすくなります。

病気の可能性も無視できません。脳炎や脳腫瘍、水頭症といった脳の病気は歩行に影響を与えます。

また、環軸椎不安定症などの脊髄の病気もふらつきや麻痺を引き起こし、転倒の原因になります。

過度な運動による筋肉疲労も考えられます。散歩や遊びの際には、犬の体力に見合った運動量を心がけることが重要です。

これらの要因を考慮し、適切な対策を講じることで、犬の滑りや転倒を防ぐことができます。

フローリングで滑る理由

犬は、爪をスパイクのように使って地面をしっかりと捉えながら走ります。これは、特にブレーキをかけるときに重要です。

しかし、フローリングのような滑らかな表面では、爪を引っかけることが難しくなります。このため、犬が走ろうとすると滑ってしまい、転倒しやすくなります。

犬にとって足滑ることの危険性

滑るとことで、ふんばりが効かず、体勢を崩しやすくなります。

特に段差から飛び降りる際に着地に失敗すると、大きなケガをする恐れがあります。

また、滑った際に無意識に力が入ることで、筋肉を傷めることも考えられます。

階段では、落下する危険性まであります。

一見すると、少し滑っただけなら問題ないと感じるかもしれません。

しかし、滑って転倒することで、思いもよらない病気やケガにつながることがあります。

事故が深刻化する恐れがあるため、注意が必要です。

フローリングの床で起こり得る犬の病気

転ぶことで起こり得る病気をご紹介します。

膝蓋骨脱臼

膝蓋骨脱臼(しつがいこつだっきゅう)は、膝の前面に位置するお皿の骨である膝蓋骨が、通常収まっているべき溝から外れてしまう状態を指します。

膝蓋骨脱臼(しつがいこつだっきゅう)は、膝の前面に位置するお皿の骨である膝蓋骨が、通常収まっているべき溝から外れてしまう状態を指します。

この脱臼が起こると、膝関節の曲げ伸ばしがスムーズに行えなくなり、日常生活に支障をきたすことがあります。

この病気には主に2つのタイプがあります。膝蓋骨が内側にずれる内方脱臼が一般的ですが、外側にずれる外方脱臼が発生することもあります。

どちらのケースでも、膝蓋骨が本来の位置からずれていることに変わりはなく、適切な診断と治療が求められます。

原因

膝蓋骨脱臼は、先天性と後天性の2つのタイプに分けられます。

先天性のものは、後ろ足の骨が生まれつき曲がっているなど、骨の形状の異常が原因です。

このため、症状の進行を防ぐために、生活環境の整備と定期的な観察が必要です。

後天性の膝蓋骨脱臼は、事故や転倒といった外傷によって引き起こされます。日常生活では、転倒を防ぐための対策を講じることが重要です。

また、膝関節に過度の負担をかけないように心掛けることも、予防や改善に効果があります。特に、獣医師から肥満を指摘された場合は、体重管理が推奨されます。

適切な体重を維持することで、膝への負担を軽減し、症状の悪化を防ぐことができます。

症状

膝のお皿の位置がずれることで、さまざまな不調が現れます。

・足に触れると痛がる

・びっこを引いて歩く

・片足を浮かせたまま移動する

・跳ねるような歩き方になる

・突然立ち止まり、動かなくなる

・活発に動きたがらない

・足を伸ばそうとする動作を見せる

・立ったときに足先が内側または外側を向く

この状態が悪化すると、関節に炎症が起こったり、骨の形が変わったり、靭帯を傷めるリスクが高まります。

なりやすい犬種

膝蓋骨脱臼は、小型犬に多く見られる先天性の問題です。

特にトイプードル、ヨークシャーテリア、ポメラニアン、チワワなどがなりやすいとされています。

一方で、後天性の膝蓋骨脱臼は、どの犬種にも発生する可能性があります。

このため、全ての犬種において転倒や怪我を防ぐための対策が求められます。

特に小型犬は骨が弱いため、日常生活での注意が必要です。

椎間板ヘルニア

犬の背骨は27個の脊椎から構成されています。

これらの脊椎には脊柱管があり、その中を脊髄が通っています。

脊髄は、脳からの指令を全身に伝え、逆に全身からの情報を脳に送る神経の束です。

各脊椎の間には椎間板があり、これは脊椎に加わる衝撃を和らげるクッションの役割を果たします。

椎間板ヘルニアとは、本来脊椎の間にあるべき椎間板が脊柱管内に突出し、脊髄を圧迫する状態を指します。

原因

椎間板ヘルニアは、ハンセン1型とハンセン2型の2種類があります。

ハンセン1型は椎間板が破裂し、中身が脊柱管内に飛び出して脊髄を圧迫する状態です。

これは遺伝的要因が関与し、特定の犬種に多く見られます。若い頃から椎間板が変形し、負荷がかかると破裂することがあります。

一方、ハンセン2型は椎間板が変形して脊柱管内に突出し、脊髄を圧迫することで発症します。

椎間板ヘルニアは無理な姿勢や過度な運動が原因で背骨に負担がかかると発症しやすくなります。このため、日常生活での環境整備が予防や再発防止において重要です。特に、適切な運動と姿勢の維持が大切です。

症状

椎間板ヘルニアは、神経が圧迫されることでさまざまな症状を引き起こします。

・抱き上げると痛がって鳴く

・背中を丸めた姿勢をとる

・段差を越えるのを嫌がる

・歩行時にふらつく

・足先をうまく戻せない

・立ち上がることができない

・排尿が困難になる

・排便のコントロールができなくなる

特に、立ち上がれない、尿が出ない、便を漏らすといった症状が見られる場合は、神経の麻痺が重度に進行している可能性があります。

なりやすい犬種

シーズー、ダックスフンド、ビーグル、ウェルシュ・コーギー、フレンチブルドッグなどの犬種は、遺伝的に背中や腰に負担がかかりやすいため、特に注意が必要です。

これらの犬種は、日常生活での動きや遊び方に気を配り、怪我を防ぐために適切なケアを心がけましょう。

また、ゴールデン・レトリバーやラブラドール・レトリバーといった大型犬も、高齢になるとハンセン2型椎間板ヘルニアを発症しやすいとされています。

股関節形成不全

股関節形成不全は、骨が形成される際に骨の変形や関節のゆるみといった異常が生じる状態です。

この異常により、さまざまな症状が現れることがあります。

多くの場合、発症は生後4〜6ヵ月の成長期に見られますが、成犬になってから発症することもあります。

原因

股関節形成不全の発症には、遺伝的要因と環境的要因が深く関わっています。

特に遺伝的要因が大きく、股関節形成不全を持つ親犬から生まれた子犬は、そのリスクが高くなります。

環境的要因としては、成長期における過度の運動や、関節に負担がかかりやすい生活環境が挙げられます。

肥満や滑りやすい床もリスクを増大させる要因です。

これらの要因は生活習慣によって症状の進行を早める可能性があるため、適切な環境の整備が不可欠です。

主な症状

股関節の異常によって炎症が生じると、以下のような兆候が現れることがあります。

・歩き方が不安定になる

・通常の座り方をせず、横座りをすることが多い

・歩行時に腰が大きく左右に揺れる

・段差を越えるのを嫌がる

・走るのを避ける

軽い場合は目立った症状が出ないこともありますが、進行すると歩行が困難になることがあります。

なりやすい犬種

大型犬や超大型犬、特にゴールデン・レトリバーやラブラドール・レトリバーは、短期間で急成長するため、股関節形成不全に注意が必要です。

成長過程で筋肉と骨のバランスが崩れると、関節の安定性が損なわれるリスクがあります。

このため、子犬の頃から適切な環境を整えることが重要です。

滑らないようにするには

犬が床で滑らないようにするためには、日常的なお世話と環境の見直しが重要です。

前述のように、爪や肉球の間の毛が伸びているのは犬にとって良くない状態であるといえます。

病気やケガを防ぐためにできる効果的な方法を紹介しましょう。

爪切り

定期的な爪切りは健康維持に欠かせません。

理想的な爪の長さは、足を横から見たときに肉球からはみ出さない程度です。深く切りすぎると血管や神経を傷つける恐れがあるため、慎重に行いましょう。

爪の伸び具合に応じて、月に1回程度のペースで切るのが一般的です。

ただし、爪切りを嫌がる場合は、1週間に1本ずつなど、少しずつ無理なく切ることが重要です。

肉球の間の毛を整える

肉球の間の毛は、月に一度程度の頻度でカットすることが推奨されます。

ハサミを使うと、犬が動いた際にケガをさせるリスクがあるため、ペット用バリカンを使用するのが安全です。バリカンを使用する際は、刃を縦に当てず、肉球から少し浮かせて平行に刃を当てるのがポイントです。

奥深くの毛を切ろうとせず、あくまで肉球の表面にかかる毛だけを処理するように注意しましょう。

こうすることで、愛犬にケガをさせずに安全に毛を整えることができます。

犬の滑り止めにおすすめのアイデア

フローリングの滑りを防ぐ便利なアイテムをご紹介します。

滑り止めシューズ・滑り止め靴下を履かせる

シューズや靴下を選ぶ際のポイントは、まず履かせやすさと装着感です。

特に伸縮性のある素材を選ぶと、スムーズに履かせることができ、犬も違和感を感じにくくなります。

シューズはボタンや面ファスナーでしっかり固定できるタイプが脱げにくく安心です。

靴下には滑りにくいシリコン素材や滑り止め機能があるものが最適です。

シューズや靴下のサイズは犬の足を測定して、ぴったりのものを選びましょう。

犬がシューズや靴下を嫌がる場合、無理に履かせるのは逆効果です。

少しずつ慣れさせることが重要で、時間をかけてゆっくりと進めるのが良い方法です。

敷物の使う

滑り対策として、マットやラグを敷くのも効果的です。

滑り止めマット

滑り防止に適したマットとして、クッションフロア、カーペット、ジョイントマット、コルクマットなどがあります。各素材の特性を簡単にご紹介します。

・クッションフロア

(厚さ1~数cm程度の塩化ビニール製の床材)

- 撥水性に優れ、お手入れが簡単

- 犬用の滑り止めマットとして広く利用されている

・カーペット

- 表面が布地になっているタイプは、クッション性・保温性・防音性に優れている

- ループパイル(毛先が輪になっているタイプ)は爪が引っかかりやすい

- 爪の引っかかりを防ぐためには、毛先がカットされたカットパイルタイプがおすすめ

・ジョイントマット

(正方形のマットを組み合わせて使用するタイプ)

- 汚れた部分だけ取り外して洗ったり交換したりできるため、扱いやすい

- つなぎ目に隙間ができるとホコリが入り込み、掃除が手間になることもある

・コルクマット

- 摩擦が強く、安定した歩行がしやすい

- ジョイント式を選べば、汚れた部分だけを取り替えられる

マットを選ぶ際は、撥水・防ダニ・消臭などの機能があるものや、お手入れが簡単なタイプを選ぶと便利です。

ペット専用のものもありますが、デザイン性を重視する場合はインテリアショップで探すのも良いでしょう。

また、購入時には他の飼い主の口コミを参考にするのもおすすめです。

滑り止めシート

滑り止めシートは、マットと比べて非常に薄いため、フローリングとの境目に段差が生じにくく、特に転倒しやすい老犬にとって安全な選択です。

シートの多くは、水洗いが可能であるため、清潔に保つことが容易です。

ただし、使用するうちに摩擦によって表面の滑り止め加工が剥がれることがあります。

このため、効果を維持するためには定期的な交換が推奨されます。

滑り具合を解消する3つの方法とは

ペット用フローリング

犬が安全に暮らせる家にリフォームするためには、床材の変更が効果的です。

特にペット専用の床材は、通常のフローリングに比べて滑りにくく、傷が付きにくいという利点があります。これにより、犬が走り回っても安心で、床を長持ちさせることができます。

ペットの健康と安全を考慮した住環境を整えるために、床材の選択は重要なポイントとなります。

フロアコーティング

フロアコーティングは、シリコンやガラスを主成分とし、非常に硬い被膜を形成するため、ワックスよりも優れた耐久性を発揮します。

初期費用はワックスより高額ですが、一度の施工で数ヶ月から数十年にわたって効果が持続するため、長期的にはコストパフォーマンスが高いです。

ただし、厚い被膜を均一に塗るのは難しく、塗りムラが生じやすいことから、施工はプロの業者に依頼するのが賢明です。

プロの技術により、美しい仕上がりと長持ちする効果を確保できます。

ペット用すべり止めワックス

滑り止めワックスをフローリングに塗る方法は、手軽に実施できる選択肢です。

ワックスの主成分はウレタンやアクリルなどの合成樹脂で、市販の製品を使用すれば自宅で簡単に塗布できます。

しかし、これらのワックスは耐久性が低いため、数ヶ月ごとに再塗布が必要です。

選ぶ際は安全性を重視し、特にペットがいる家庭ではペット専用の滑り止めワックスを選ぶことが重要です。

フローリングの滑りを防ぎつつ、ペットの健康にも配慮できます。

最後に

犬がフローリングで滑ると、膝蓋骨脱臼や椎間板ヘルニアなどの健康問題を引き起こす可能性があります。

室内犬の健康を守るためには、滑らない環境を整えることが重要です。

具体的には、滑り止めマットや滑り止めワックスの使用が有効です。

また、フロアコーティングを施したり、リフォームを行うことも検討できます。

これらの対策を通じて、愛犬が安心して生活できる環境を提供しましょう。

フローリングのリフォームもしろくまペイントにご相談ください

長野市をはじめ、信州新町、中条、小川、白馬村、小谷村、麻績村、坂城町、千曲市、須坂市、飯綱町、信濃町、中野市、山ノ内町、木島平村、飯山市、野沢温泉村のフローリングリフォームも、しろくまペイントにお任せください。