しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN

NEW最近の投稿

CATEGORYカテゴリー

- ALC造

- DIY

- RC造・コンクリート

- アスファルト舗装

- アスベスト含有

- アパート・マンション

- ウッドデッキ新設・リフォーム

- オーニング・サンシェード・パーゴラ

- オフィスリノベーション

- コーキング・シーリング

- サッシ・窓

- ツートンカラー

- トタン屋根

- ハウスクリーニング

- バリアフリー

- プール・貯水槽

- フェンス・塀

- ペット建材・安全安心

- ベランダ・バルコニー

- モルタル仕上げ

- リフォーム

- 下塗り・塗料

- 中野市

- 二重窓

- 仮設設備・仮設足場

- 住まいのお手入れ

- 佐久市

- 内装クロス・フローリング

- 刷毛・ローラーの種類

- 地域情報・観光スポット

- 基礎防水・塗装

- 塗料の条件・季節との相性

- 塗料の種類・グレード

- 塗料メーカー

- 塗替え時期・サイクル

- 塗装後の見え方

- 塗装後不具合・トラブル

- 塗装方法・塗り方

- 壁の仕上げ材・自然素材

- 外壁サイディング

- 外壁の調査や劣化診断

- 外壁屋根メンテナンス

- 外壁屋根塗装

- 外壁屋根塗装を安くする

- 外壁材・屋根材

- 外構エクステリア

- 天窓・トップライト

- 家具のリメイク塗装

- 小諸市

- 屋根外壁のリフォーム

- 山ノ内町

- 工事の見積もり

- 工事の費用相場と実費用

- 工事中の生活

- 工事期間

- 工場・ビル

- 御代田町

- 悪徳業者・手抜き工事

- 断熱材・遮熱工法

- 新築工事・戸建て住宅

- 施工作業の工程

- 日本家屋・和風住宅

- 暑さ対策・日除けリフォーム

- 木材・木部再生

- 未分類

- 業者の選び方

- 温泉・浴槽

- 火災保険申請・工事

- 物置設置・移動・リフォーム

- 特別教育・資格

- 玄関ドア

- 現場管理と検査

- 窓ガラスフィルム

- 結露・結露対策

- 網戸・ふすま・障子・畳

- 色選び・カラーシミュレーション

- 落ち葉・落葉対策

- 虫対策

- 補助金・助成金

- 訪問販売の手口や事例

- 躯体改修・大規模修繕

- 軽井沢

- 遮熱・断熱塗料

- 鉄部塗装

- 長野市

- 防水トップコート

- 防水工事

- 防犯・防災対策

- 雨戸・シャッター

- 雨樋の劣化・調査・修理

- 雨漏り・目視・散水・赤外線

- 雪止め・雪害対策

- 須坂市の魅力

- 風水

- 飯山市

- 養生

- 駐車場ライン引き

- 高山村

- 鳥・獣対策

ARCHIVEアーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2024年11月

- 2024年8月

- 2024年6月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年2月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年4月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年5月

- 2018年10月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2010年9月

- 2005年5月

- 2005年4月

- 1998年4月

コラム

2017/04/02

なぜ冬は設備が壊れやすいのか?|寒さと結露が引き起こす見えないトラブルの正体

冬になると、急に家の設備が故障したり、スマートフォンの電池が急減したりといった経験はありませんか?

その原因の多くは、気温の低下・結露・使用量の急増といった冬特有の条件によって引き起こされています。

この記事では、特に壊れやすい設備とその対策について詳しく解説します。

目次

冬に故障しやすい住宅設備と家電|よくあるトラブルとその背景を理解しよう

寒さによりダメージを受けやすい設備は、給湯器・水道管・電気設備・スマートフォンなど、多岐にわたります。

それぞれの設備が冬に壊れやすくなる理由と、どのような人が注意すべきかを整理しておきましょう。

給湯器のトラブル|凍結や高負荷による故障に注意

- 水温が低いため、給湯器が温水を作るために大きな負荷がかかる

水が冷たい冬は、給湯器がより多くのエネルギーを使うため、経年劣化が進んだ給湯器では特に故障リスクが高まります。 - タンクや給湯管内の水が凍結し、動作不良や破損が発生

雪が降る地域では、凍結対策が不十分な場合、内部の水が凍り、膨張によって給湯管に亀裂が入ることも。 - 急激な気温低下時に「今まで問題なかったのに突然壊れた」と感じるケースが多い

特に寒冷地に慣れていない人や、引越しして初めて冬を迎える家庭では、凍結防止策を取らずにトラブルが起きやすくなります。

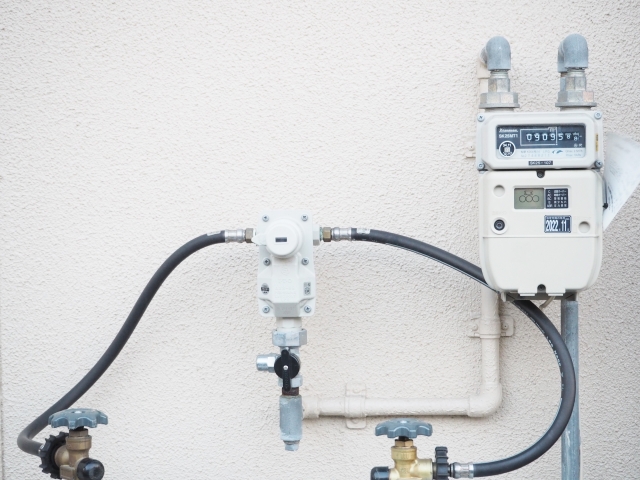

水道のトラブル|夜間の凍結で朝に水が出ない?

- 外気温が0℃を下回ると水道管の中の水が凍る可能性がある

特に北側や日陰、風が当たりやすい場所に設置された水道管では、凍結リスクが非常に高くなります。 - 夜間に水を使わないと、明け方の冷え込みで配管が凍結

朝起きて蛇口をひねったら水が出ないというトラブルは、冬の定番とも言える症状です。 - 凍結による膨張で配管に亀裂が入り、水漏れや破裂を引き起こすケースもある

修理費用が高額になるため、未然の対策が非常に重要です。

コンプレッサーのトラブル|工場・DIYでも注意すべき寒冷期の落とし穴

- 冬は空気が乾燥しているが、気温が極端に下がるとドレン(水分)が凍ることがある

圧縮空気に含まれる水分が凍結すると、コンプレッサーの故障やエアツールの作動不良を引き起こします。 - 温度管理が甘い倉庫・ガレージに設置されたコンプレッサーほどトラブルが起きやすい

使用前には必ず作動確認と配管周辺の結露チェックを行うと安心です。

電気設備のトラブル|暖房器具の使いすぎや結露が原因に

- 電気ストーブやこたつなど、消費電力が大きい暖房器具を同時に使うとブレーカーが落ちやすい

家全体の電気使用量が冬に集中するため、契約アンペアを超えると突然の停電になることもあります。 - 結露が漏電の原因になるケースもある

結露が電気設備の内部に入り込むことで、漏電や感電のリスクが高まります。洗濯機・冷蔵庫などの裏側や床との隙間に注意が必要です。

スマートフォンのトラブル|寒さと結露に弱い精密機器

- バッテリー性能が気温の低下で著しく低下する

寒い場所での使用時にバッテリーが突然0%になる、充電できないといった症状が起こります。 - 極端な温度変化によってスマホ内部が結露する

屋外と室内を頻繁に行き来する環境では、内部に水滴が発生し、基盤やバッテリーを故障させる原因になります。 - 落とした際の衝撃で割れやすくなるのも冬の特徴

冷えた端末は硬く脆くなっており、落下時のダメージが大きくなります。

冬の設備トラブルを防ぐための実践対策|今すぐできる予防法

各設備が冬に壊れやすい理由を理解したうえで、今すぐにでも取り入れられる予防策を紹介します。日常生活の中で少しの工夫をするだけでも、大きなトラブルを防げます。

家庭内でできる簡単な対策方法

- 給湯器の凍結防止ヒーターを使用する

- 外気温が氷点下になる前に、凍結防止機能が有効か確認しておきましょう。

- 夜間に水を少量出しっぱなしにする

- ずっと流し続ける必要はなく、チョロチョロと流れる程度でも凍結を防げます。

- コンセントの周囲は定期的に乾拭き・ホコリ掃除を行う

- 特に暖房器具周辺は結露+ホコリが原因で発火事故のリスクもあります。

- スマートフォンはポケットやカバーに入れて持ち歩く

- 冷たい空気に直接さらされないようにするだけでも、バッテリー消耗の抑制になります。

- 屋内外の温度差が大きい場所では、急な出入りを控える

- スマホや精密機器は、温度変化の少ない場所で使用・保管しましょう。

まとめ|冬の設備故障は予防がカギ!小さな対策で大きな安心を

冬は多くの住宅設備や電子機器にとって過酷な季節です。寒さや結露、使用の増加により、普段は安定していた機器でも突然故障することがあります。

壊れてからでは修理や交換に時間も費用もかかるため、事前に対策を講じておくことが、安心して冬を過ごす最大のポイントです。

「寒さに弱い機器を把握し、正しく扱う」ことが、故障防止の第一歩。

今一度、身の回りの設備に目を向け、壊れやすい季節への備えを整えておきましょう。