しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN

NEW最近の投稿

CATEGORYカテゴリー

- ALC造

- DIY

- RC造・コンクリート

- アスファルト舗装

- アスベスト含有

- アパート・マンション

- ウッドデッキ新設・リフォーム

- オーニング・サンシェード・パーゴラ

- オフィスリノベーション

- コーキング・シーリング

- サッシ・窓

- ツートンカラー

- トタン屋根

- ハウスクリーニング

- バリアフリー

- プール・貯水槽

- フェンス・塀

- ペット建材・安全安心

- ベランダ・バルコニー

- モルタル仕上げ

- リフォーム

- 下塗り・塗料

- 中野市

- 二重窓

- 仮設設備・仮設足場

- 住まいのお手入れ

- 佐久市

- 内装クロス・フローリング

- 刷毛・ローラーの種類

- 地域情報・観光スポット

- 基礎防水・塗装

- 塗料の条件・季節との相性

- 塗料の種類・グレード

- 塗料メーカー

- 塗替え時期・サイクル

- 塗装後の見え方

- 塗装後不具合・トラブル

- 塗装方法・塗り方

- 壁の仕上げ材・自然素材

- 外壁サイディング

- 外壁の調査や劣化診断

- 外壁屋根メンテナンス

- 外壁屋根塗装

- 外壁屋根塗装を安くする

- 外壁材・屋根材

- 外構エクステリア

- 天窓・トップライト

- 家具のリメイク塗装

- 小諸市

- 屋根外壁のリフォーム

- 山ノ内町

- 工事の見積もり

- 工事の費用相場と実費用

- 工事中の生活

- 工事期間

- 工場・ビル

- 御代田町

- 悪徳業者・手抜き工事

- 断熱材・遮熱工法

- 新築工事・戸建て住宅

- 施工作業の工程

- 日本家屋・和風住宅

- 暑さ対策・日除けリフォーム

- 木材・木部再生

- 未分類

- 業者の選び方

- 温泉・浴槽

- 火災保険申請・工事

- 物置設置・移動・リフォーム

- 特別教育・資格

- 玄関ドア

- 現場管理と検査

- 窓ガラスフィルム

- 結露・結露対策

- 網戸・ふすま・障子・畳

- 色選び・カラーシミュレーション

- 落ち葉・落葉対策

- 虫対策

- 補助金・助成金

- 訪問販売の手口や事例

- 躯体改修・大規模修繕

- 軽井沢

- 遮熱・断熱塗料

- 鉄部塗装

- 長野市

- 防水トップコート

- 防水工事

- 防犯・防災対策

- 雨戸・シャッター

- 雨樋の劣化・調査・修理

- 雨漏り・目視・散水・赤外線

- 雪止め・雪害対策

- 須坂市の魅力

- 風水

- 飯山市

- 養生

- 駐車場ライン引き

- 高山村

- 鳥・獣対策

ARCHIVEアーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2024年11月

- 2024年8月

- 2024年6月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年2月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年4月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年5月

- 2018年10月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2010年9月

- 2005年5月

- 2005年4月

- 1998年4月

コラム

ベランダ下地の作り方と防水工事の基本|木材・合板からFRP・ウレタンまで解説

ベランダは、日当たりや通風、洗濯スペースとして日常生活に欠かせない空間です。

そんなベランダを支える”下地”は、建物の耐久性や安全性に大きく関わる重要な部分です。

正しく施工されていないと、たわみや反り、さらには雨漏りなどの深刻なトラブルにつながります。

この記事では、ベランダの下地の作り方から、防水工事の手順までをわかりやすく解説していきます。

目次

ベランダ下地の基本構造と施工手順

【1】梁や根太を設置してフレームを組む|荷重を支える骨組みづくり

ベランダの下地は、まず梁や根太といった構造材を設置することから始まります。

梁は建物本体とベランダをつなぐ主要な支持材で、根太はその上に渡して床面を支える部材です。

- 梁の設置:ベランダの形状と強度に応じて、水平にしっかり固定します。

- 根太の設置:梁の上に一定間隔(30~45cm程度)で配置し、合板を支える下地とします。

根太の間隔が広すぎると、合板のたわみやきしみの原因になるため注意が必要です。

人が歩くことを想定し、しっかりとした間隔で設置しましょう。

【2】合板を隙間なく敷き詰める|厚みと密着性が鍵

根太の上に構造用合板を隙間なく敷き詰めます。

合板の厚みは最低でも12mm以上が推奨され、強度や防音性能を高めるためには15mm以上あるとより安心です。

- 合板の選定:水に強い耐水合板や構造用合板を使用することで長持ちします。

- 施工時の注意点:合板同士に隙間ができないようにしっかり接合し、反りやたわみが出ないように固定します。

湿気がこもると反りやすくなるため、防湿シートを下層に設置する場合もあります。

【3】立ち上がり部分にも合板を加工して設置|水の侵入を防ぐ工夫

ベランダの端や壁面との接触部分には、立ち上がりを設けて合板を加工して組み込みます。

これにより、雨水の侵入を防ぎ、防水層との一体化が図れます。

この工程は防水性を高めるために非常に重要で、後に施工するFRPやウレタン防水と密着しやすくなります。

ベランダの下地が完成したら防水施工へ

ベランダの下地が完成したら、次は防水施工に移ります。

ここでは、住宅でよく用いられるFRP防水とウレタン防水の手順を、それぞれ詳しく紹介します。

FRP防水の施工手順

FRP防水は、ポリエステル樹脂にガラス繊維を組み合わせた防水工法で、耐久性・耐水性ともに非常に高く、ベランダやバルコニーに多く使われます。

【FRP防水の流れ】

- 既存防水層の撤去・清掃:古い防水層やゴミ、油分をしっかり取り除きます。

- 汚れが残っていると、次の工程で密着不良が起きるため入念な清掃が必須です。

- プライマー塗布:密着性を高める下塗り材を塗ります。

- プライマーがしっかり塗れていないと、防水層が浮いてしまう可能性があります。

- ポリエステル樹脂を塗布:下地に均一に塗り広げます。

- 塗りムラがあると仕上がりに差が出てしまいます。

- ガラスマットの敷設:FRPシートを敷き、さらに樹脂で覆います。

- ガラスマットがシワにならないよう丁寧に貼り付けます。

- 再度ポリエステル樹脂を塗布し硬化:完全に固めて、防水層の強度を確保します。

- 硬化には数時間から半日ほどかかることがあります。

- トップコート仕上げ:紫外線や摩耗から守る表面保護材を塗布します。

- トップコートは耐候性を高め、防水層の寿命を延ばします。

FRP防水は、強度が高く歩行頻度が多い場所にも適しています。一方で硬化後の伸縮性が低いため、下地にひび割れがあると影響を受けやすい点には注意しましょう。

ウレタン防水の施工手順

ウレタン防水は、液状のウレタン樹脂を塗って防水層を形成する方法で、複雑な形状や狭いスペースにも対応しやすく、改修工事にも多く使われています。

【ウレタン防水の流れ】

- プライマー塗布:下地との密着性を高めるために塗布します。

- FRPと同様に、密着不良を防ぐための重要な工程です。

- 下地補修:クラックや段差にコーキングやメッシュシートを使って処理します。

- この補修が甘いと、施工後の膨れや剥がれの原因になります。

- ウレタン防水材の塗装(2回塗り):均一な厚みで塗り、2層構造で強度を確保します。

- 一度で厚塗りすると垂れやムラの原因になるため、2回に分けて丁寧に塗布します。

- トップコート塗布:紫外線や摩耗から防水層を守ります。

- ウレタン防水は紫外線に弱いため、トップコートは必須です。

ウレタン防水は伸縮性があるため、地震や温度変化による下地の動きに強く、長期間安定した防水性を保てます。

DIYでの補修にも選ばれることが多い工法です。

まとめ

ベランダの下地づくりから防水施工まで、一連の工程を丁寧に行うことが、長持ちする快適なベランダ空間の実現につながります。

梁・根太・合板による堅固な下地と、それに合ったFRPまたはウレタン防水の選択・施工がポイントです。

今後のメンテナンス性も考えた施工計画を立て、安全で心地よい空間づくりを目指しましょう。

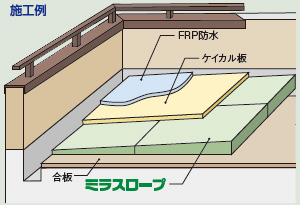

番外編|ミラフォーム勾配タイプ『ミラスロープ』

軽量で施工しやすく、抜群の防水性と寸法安定性。

しかもすぐれた断熱性能で、バルコニー・フラットルーフに最適!!

- ミラスロープは、防水下地兼用断熱材です。

- 水勾配(1/50、1/100、1/200)に合わせた形状加工が出来ます。

- 吸水性が少なく、軽量で現場加工も簡単、かつ面強度と寸法安定性を兼ね備えています。

- 従来方法(木下地組みなど)に比べ精度の高い施工が容易に行えます。

- 戸建住宅のバルコニーやフラットルーフの防水下地兼用断熱に最適です。

物性

| 項目 | 条件 | 単位 | 物性値 | 試験方法 |

|---|---|---|---|---|

| M1F(1種b) | ||||

| 熱伝導率 | 平均温度23℃ | W/m・K | 0.040 | JIS A 9511 |

| 密度 | kg/㎥ | 20以上 | ||

| 曲げ強さ | 測定温度23℃ | N/c㎡ | 20以上 | |

| 圧縮強さ | 測定温度23℃ (圧縮歪10%) | N/c㎡ | 16以上 | |

| 燃焼性 | – | – | ※ | |

| 透湿係数 | 25mm厚50%RH | ng/㎡・s・Pa | 145以下 | |

| 吸水性 | 測定温度23℃ | g/100c㎡ | 0.01以下 | アルコール法 |

| 線膨張係数 | -30℃~+30℃ | cm/cm℃×10-5 | 6~8 | ASTM D 696 |

| 熱変形温度 | – | ℃ | 80以下 | JSP法 |

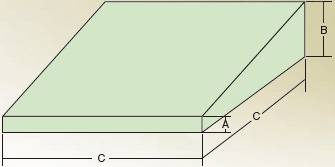

規格寸法

※納期のご確認をお願いします。

| 勾配 | A | B | C |

|---|---|---|---|

| 1/200 | 5 10 15 | 10 15 20 | 910×910 |

| 1/100 | 20 25 30 35 40 | 30 35 40 45 50 | |

| 1/50 | 20 25 30 | 40 45 50 |

取扱注意事項

※使用するプライマー、防水材によりミラスロープが侵され、変形する可能性があります。必ず防水材メーカーの施工手順に従い施工をお願いします。

- 火気注意(溶接厳重注意)

火気に接触すると燃えます。ミラフォームは燃えると黒煙を発生します。従って、輸送、保管、施工等に際しては火気に十分注意するとともに、適切に養生してください。特に溶接溶断を行う際は、溶接火花が当たらないように必ず養生してください。ミラフォームの酸素指数は26以上です。 - 紫外線注意

直射日光に長時間曝すと徐々に表面から変色劣化し、接着不良、厚さの減少等の原因になりますので、保管に当たっては養生シートで覆い、施工後は速やかに仕上げを行って下さい。 - 有機溶剤注意

アルコール系以外の有機溶剤、石油類には侵されますので、接着剤、塗料等の選択及び木造住宅での防腐・防蟻薬剤の選定及び使用方法については事前にそれらのメーカーにお問い合わせください。 - 高温注意

使用温度は80℃以下です。80℃を越えると徐々に変形しはじめますので、高温での使用はさけてください。 - 割れ・踏み抜き注意

局部圧縮や衝撃には弱く割れやすい材料です。下地のない箇所には乗らないでください。 - 強風注意

軽量で取扱が容易な反面、風にあおられやすいので強風下での作業は注意してください。また、保管に当たっては飛散防止処置をしてください。

以上の注意事項に関しては、一般的取り扱いを対象としたものです。それ以外の使用に関してはお問い合わせください。