しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN

NEW最近の投稿

CATEGORYカテゴリー

- ALC造

- DIY

- RC造・コンクリート

- アスファルト舗装

- アスベスト含有

- アパート・マンション

- ウッドデッキ新設・リフォーム

- オーニング・サンシェード・パーゴラ

- オフィスリノベーション

- コーキング・シーリング

- サッシ・窓

- ツートンカラー

- トタン屋根

- ハウスクリーニング

- バリアフリー

- プール・貯水槽

- フェンス・塀

- ペット建材・安全安心

- ベランダ・バルコニー

- モルタル仕上げ

- リフォーム

- 下塗り・塗料

- 中野市

- 二重窓

- 仮設設備・仮設足場

- 住まいのお手入れ

- 佐久市

- 内装クロス・フローリング

- 刷毛・ローラーの種類

- 地域情報・観光スポット

- 基礎防水・塗装

- 塗料の条件・季節との相性

- 塗料の種類・グレード

- 塗料メーカー

- 塗替え時期・サイクル

- 塗装後の見え方

- 塗装後不具合・トラブル

- 塗装方法・塗り方

- 壁の仕上げ材・自然素材

- 外壁サイディング

- 外壁の調査や劣化診断

- 外壁屋根メンテナンス

- 外壁屋根塗装

- 外壁屋根塗装を安くする

- 外壁材・屋根材

- 外構エクステリア

- 天窓・トップライト

- 家具のリメイク塗装

- 小諸市

- 屋根外壁のリフォーム

- 山ノ内町

- 工事の見積もり

- 工事の費用相場と実費用

- 工事中の生活

- 工事期間

- 工場・ビル

- 御代田町

- 悪徳業者・手抜き工事

- 断熱材・遮熱工法

- 新築工事・戸建て住宅

- 施工作業の工程

- 日本家屋・和風住宅

- 暑さ対策・日除けリフォーム

- 木材・木部再生

- 未分類

- 業者の選び方

- 温泉・浴槽

- 火災保険申請・工事

- 物置設置・移動・リフォーム

- 特別教育・資格

- 玄関ドア

- 現場管理と検査

- 窓ガラスフィルム

- 結露・結露対策

- 網戸・ふすま・障子・畳

- 色選び・カラーシミュレーション

- 落ち葉・落葉対策

- 虫対策

- 補助金・助成金

- 訪問販売の手口や事例

- 躯体改修・大規模修繕

- 軽井沢

- 遮熱・断熱塗料

- 鉄部塗装

- 長野市

- 防水トップコート

- 防水工事

- 防犯・防災対策

- 雨戸・シャッター

- 雨樋の劣化・調査・修理

- 雨漏り・目視・散水・赤外線

- 雪止め・雪害対策

- 須坂市の魅力

- 風水

- 飯山市

- 養生

- 駐車場ライン引き

- 高山村

- 鳥・獣対策

ARCHIVEアーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2024年11月

- 2024年8月

- 2024年6月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年2月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年4月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年5月

- 2018年10月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2010年9月

- 2005年5月

- 2005年4月

- 1998年4月

コラム

いつまでたっても床が寒い!冷たいのはなぜ!?寒い床の原因と対策を徹底解説

寒い季節になると、「床がいつまでたっても冷たい……」と感じる方は多いのではないでしょうか?

靴下を履いても足元が冷える、ストーブをつけてもなかなか部屋が暖まらない——。

そんな悩みの多くは、断熱不足に原因があります。

本記事では、床が冷える主な原因とその対策、断熱材の選び方や工事方法まで詳しく解説します。

目次

床がいつまでも寒い原因とは?

床が冷たく感じる原因には、大きく3つの可能性があります。

床下に断熱材が入っていない

全ではないですが、築40年位の住宅には、床下に断熱材が施工されていないケースが多く見られます。

当時の住宅の標準仕様書に断熱材の記載がなかったことから、その可能性があるということです。

断熱材がなければ、床下の冷たい空気がそのまま床に伝わり、室内の足元が冷えます。

特に、フローリングの床は熱を伝えやすいため、断熱材なしでは非常に冷たく感じやすくなります。

気密性が低い家

気密性が低い住宅では、隙間風が床下から入りやすくなります。

この風が室内の温度を下げ、足元の寒さに繋がるのです。

築年数が経った木造住宅に多く、窓や建具の隙間から冷気が侵入するケースも珍しくありません。

断熱性能の低い窓

意外と見落としがちなのが「窓の断熱性能」。

単板ガラスの窓は外の冷気を遮断できず、窓際から冷気が降りてきて床付近を冷やします。

このように、床だけでなく家全体の断熱バランスが影響しています。

寒い床を改善する7つの対策

ここでは、寒い床を改善するための具体的な方法を7つ紹介します。

1. 床下に断熱材を入れる

根本的な解決策として最も有効なのが、床下に断熱材を施工する方法です。

断熱材が床下の冷気を遮断し、室内に冷えが伝わるのを防ぎます。

とくに冬の寒さが厳しい地域では、効果を実感しやすい対策です。

2. カーペットやラグを敷く

手軽にできる断熱対策として、カーペットやラグの使用があります。

厚手のウール素材などは保温性が高く、冷気の伝わりを軽減してくれます。

引っ越し先や賃貸住宅などで工事が難しい場合にもおすすめです。

3. コルクマットを敷く

コルク素材は天然の断熱性を持っており、床からの冷気を和らげてくれます。

ジョイント式のコルクマットなら簡単に敷き詰められ、部分的な対策にも向いています。

小さな子どもがいる家庭でも、安全面で好まれる素材です。

4. 窓をペアガラスに交換する

単板ガラスからペアガラス(複層ガラス)に変更することで、外気の影響を大幅に減らせます。

窓際からの冷気を遮断できれば、床の冷え方も変わってきます。

リフォームとして費用はかかりますが、断熱性能の向上に直結する有効な方法です。

5. サーキュレーターを窓に向ける

部屋の空気を循環させることで、床に溜まった冷気を拡散させる効果があります。

特に窓際の冷気を室内に拡散させることで、局所的な冷えを防げます。

安価で簡単に導入できるため、手軽な補助対策としておすすめです。

6. 床暖房を導入する

足元からじんわりと温める床暖房は、寒冷地やリビングに最適。

初期費用はかかるものの、快適さのレベルが格段にアップします。

後付けの電気式床暖房も登場しており、部分的な導入も可能です。

7. 断熱カーテンを使用する

冷気の侵入を防ぐには、断熱性能の高いカーテンの導入も効果的です。

床までしっかり届く長さを選ぶと、床付近の冷えを和らげられます。

遮光性も高い商品が多く、冷暖房効率の向上にも役立ちます。

断熱材の有無を自分で確認する方法

実際に床下に断熱材が入っているかどうか、以下のような方法でセルフチェックできます。

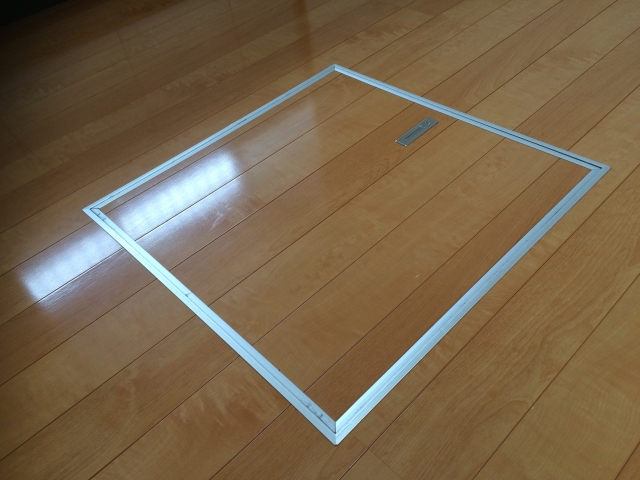

床下収納庫を開けて確認

キッチンや廊下にある床下収納の蓋を開け、中のボックスを取り外すと床下が見える場合があります。

そこから覗いて、断熱材の有無を確認してみましょう。

台所が一番設置場所として多いですが、まれに洗面所に設置されている場合もあります。

蓋を開けて中の箱を取り出すだけなのでとっても簡単です。

時々ビスで固定されている種類もあるので外すときは優しく外してください。

長年外さないとねじ山がさびてしまい取れなくなる恐れがあるからです。

畳の場合は一枚剥がしてみて下さい。

畳をめくって確認

和室がある場合は、畳を1枚剥がして下の床板を確認します。

床板の隙間から断熱材が入っているかどうかが分かることがあります。

床下に断熱材が入っていた場合

先程の場所から覗いてみて入っているようなら断熱の効果がでていることになりますが、湿気や上からの振動で下に落下している可能性もあります。

一度確認してみましょう。

落ちているようなら再度設置してもらうようにしてください。

床下に断熱材が入っていない場合

床下からの断熱効果がほぼない状態です。

夏場はそこまで心配する必要はないですが、冬場の場合は床下と床上の結露の問題でカビが生えるおそれもあります。

特に冬場の場合は冷気が直接床板に伝わって温度が上がりづらい、暖房の効きといった問題が考えられます。

床下に使われる断熱材の種類

床下の断熱材には、素材によりいくつかの種類があります。

グラスウールやなどの鉱物繊維系、セルロースファイバーの木質繊維系・ポリスチレンフォームなどの発泡ポリスチレンフォームがあります。

一時期はグラスウールが多かったですが最近ではポリエチレンフォームの需要があがってきています。

断熱材には断熱材区分というものがあって熱伝導率で区分が変わってきます。

A-1からFまで7つに分ける事ができます。Aが最も低くFが最も高いです

鉱物繊維系(グラスウールなど)

安価で施工しやすいのが特徴。防音性も高く、幅広い住宅に使用されています。

ただし、湿気に弱いため施工場所の管理が重要です。

木質繊維系(セルロースファイバーなど)

調湿性が高く、環境に優しい自然素材として人気があります。

施工には専門技術が必要ですが、快適な室内環境を目指す方におすすめです。

発泡プラスチック系(ポリスチレンフォームなど)

断熱性能が非常に高く、軽量で施工もしやすい素材。

耐水性にも優れており、床下環境に最適です。

高性能住宅でよく採用されます。

床断熱材の施工方法とタイミング

断熱材を床下に施工する方法は、大きく2通りあります。

床のリフォーム時に断熱材を施工する

フローリングの張り替えや床の全面リフォームを行う際に、同時に断熱材を施工する方法です。

床を剥がすタイミングで行うため、作業がスムーズです。

大規模な改修が必要なため、リフォームを検討している人に向いています。

床下から断熱材を施工する

既存の床を剥がさず、床下に潜り込んで断熱材を取り付ける方法です。

比較的工事が簡単で費用も抑えられるため、部分的な断熱改善を希望する方におすすめです。

業者による点検・施工が必要になりますが、生活への影響も少なくて済みます。

まとめ:寒い床には断熱対策が必須!

床がいつまでも寒い原因は、床下の断熱不足や窓・気密性の問題が複雑に絡み合っています。

手軽にできる対策から本格的なリフォームまで、予算や生活スタイルに合わせて選ぶことが重要です。

まずは断熱材の有無をチェックし、必要であれば施工を検討しましょう。

快適な冬の暮らしは、足元から始まります。