しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN

NEW最近の投稿

CATEGORYカテゴリー

- ALC造

- DIY

- RC造・コンクリート

- アスファルト舗装

- アスベスト含有

- アパート・マンション

- ウッドデッキ新設・リフォーム

- オーニング・サンシェード・パーゴラ

- オフィスリノベーション

- コーキング・シーリング

- サッシ・窓

- ツートンカラー

- トタン屋根

- ハウスクリーニング

- バリアフリー

- プール・貯水槽

- フェンス・塀

- ペット建材・安全安心

- ベランダ・バルコニー

- モルタル仕上げ

- リフォーム

- 下塗り・塗料

- 中野市

- 二重窓

- 仮設設備・仮設足場

- 住まいのお手入れ

- 佐久市

- 内装クロス・フローリング

- 刷毛・ローラーの種類

- 地域情報・観光スポット

- 基礎防水・塗装

- 塗料の条件・季節との相性

- 塗料の種類・グレード

- 塗料メーカー

- 塗替え時期・サイクル

- 塗装後の見え方

- 塗装後不具合・トラブル

- 塗装方法・塗り方

- 壁の仕上げ材・自然素材

- 外壁サイディング

- 外壁の調査や劣化診断

- 外壁屋根メンテナンス

- 外壁屋根塗装

- 外壁屋根塗装を安くする

- 外壁材・屋根材

- 外構エクステリア

- 天窓・トップライト

- 家具のリメイク塗装

- 小諸市

- 屋根外壁のリフォーム

- 山ノ内町

- 工事の見積もり

- 工事の費用相場と実費用

- 工事中の生活

- 工事期間

- 工場・ビル

- 御代田町

- 悪徳業者・手抜き工事

- 断熱材・遮熱工法

- 新築工事・戸建て住宅

- 施工作業の工程

- 日本家屋・和風住宅

- 暑さ対策・日除けリフォーム

- 木材・木部再生

- 未分類

- 業者の選び方

- 温泉・浴槽

- 火災保険申請・工事

- 物置設置・移動・リフォーム

- 特別教育・資格

- 玄関ドア

- 現場管理と検査

- 窓ガラスフィルム

- 結露・結露対策

- 網戸・ふすま・障子・畳

- 色選び・カラーシミュレーション

- 落ち葉・落葉対策

- 虫対策

- 補助金・助成金

- 訪問販売の手口や事例

- 躯体改修・大規模修繕

- 軽井沢

- 遮熱・断熱塗料

- 鉄部塗装

- 長野市

- 防水トップコート

- 防水工事

- 防犯・防災対策

- 雨戸・シャッター

- 雨樋の劣化・調査・修理

- 雨漏り・目視・散水・赤外線

- 雪止め・雪害対策

- 須坂市の魅力

- 風水

- 飯山市

- 養生

- 駐車場ライン引き

- 高山村

- 鳥・獣対策

ARCHIVEアーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2024年11月

- 2024年8月

- 2024年6月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年2月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年4月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年5月

- 2018年10月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2010年9月

- 2005年5月

- 2005年4月

- 1998年4月

コラム

屋上防水の耐用年数とは?種類別の寿命と長持ちさせるメンテナンス法を解説

屋上の防水層は、建物の寿命と快適な暮らしを支える重要な設備です。

普段は目につきにくい場所ですが、雨や紫外線、風雪に常にさらされており、劣化が進むと雨漏りや構造体の腐食につながる重大なトラブルを引き起こします。

この記事では、屋上防水の種類ごとの耐用年数、劣化サイン、適切なメンテナンス時期や方法をわかりやすく解説します。

マンションやビルのオーナー、戸建て住宅の方など、建物のメンテナンスを考えているすべての方に役立つ情報です。

目次

屋上防水の耐用年数は何年?防水方法によって10〜30年と差が出る理由を解説

屋上防水の寿命は、「どの防水工法を使っているか」によって大きく変わります。

防水工法ごとの耐用年数の目安を知っておくことで、適切な点検時期や改修計画を立てることができます。

種類別・屋上防水の耐用年数目安(一覧)

ウレタン防水(8~10年)

液状のウレタンを塗布して防水層を形成。複雑な形状にも対応できるが、他の防水よりもやや寿命は短め。FRP防水(10~12年)

強度と耐久性に優れた防水。ベランダやバルコニーにも多く使われる。軽量で固く、歩行頻度が高い場所に適している。シート防水(10~15年)

ゴムや塩ビシートを貼るタイプ。厚みが均一で工場で成形されるため品質が安定。広い面積の屋上に適する。アスファルト防水(15~30年)

もっとも歴史があり、防水性能も非常に高い。ただし施工には熱加工が必要で、工期やコストはやや高め。

建物の用途(住宅・集合住宅・商業ビル)や屋上の構造、使用頻度によって最適な防水工法は異なります。耐用年数の長さだけで選ぶのではなく、「どこに何年使うのか」を考慮することが重要です。

防水層の劣化が建物全体をダメにする?放置がもたらすリスクとその兆候を解説

屋上防水は「目立たない=忘れられやすい」部分ですが、ひとたび劣化すると、雨水が建物内部に浸入し、重大な構造被害をもたらすことがあります。

防水層の劣化を放置するとどうなるか?主な被害例

雨漏りが発生し、内装が腐食・カビだらけになる

屋上から侵入した雨が、天井や壁にシミをつくり、資産価値を大きく下げる原因に。構造躯体(鉄骨・木材)が濡れて腐食・劣化する

鉄筋コンクリートなら鉄筋の錆び、木造なら柱の腐れやシロアリ発生につながる。建物の寿命が10年以上縮まるケースも

防水層の劣化が引き金となり、外壁や基礎まで劣化が進行することもあります。

こんな症状が出たら要注意!屋上防水の劣化サインと見分け方

劣化は突然起こるのではなく、見た目や感触に変化が表れ始めるのが特徴です。

以下のような症状が出ていたら、防水層が寿命に近づいている可能性が高いため、早めの対応が必要です。

屋上防水の劣化サイン一覧

ひび割れ(クラック)

硬化・乾燥によって防水層に亀裂が入り、雨水が染み込むリスクが高まります。膨れや浮き

下地との密着が悪くなり、水分や空気が入り込んで防水層が膨らんでいる状態。水たまり(排水不良)

防水の勾配が崩れ、排水機能が低下。常に湿気が残るため、防水層が早く傷みます。雨漏りや室内の水染み

最も重度な劣化サイン。ここまでくると防水層の全面補修が必要になります。雑草の発生

隙間に土や水が溜まっている証拠。防水層の破れや亀裂の可能性が高いです。

屋上防水は何年でメンテナンスすべき?理想的なタイミングと対策内容

防水層は「塗って終わり」ではなく、定期的なメンテナンスによって初めて長く性能を維持できるものです。劣化が軽いうちなら費用も抑えられ、建物全体のダメージも回避できます。

メンテナンスの目安時期は10年|部分補修なら低コストで済む場合も

目安は10年に一度の点検・補修

軽微な劣化(ひび割れ・浮き)なら部分的な補修で済むことが多く、費用は10〜20万円前後。全面改修が必要になると費用も大幅アップ

ウレタン防水の再施工で50万円〜、アスファルト防水では100万円以上になることも。点検は無料で実施してくれる業者も多い

少しでも気になる症状があれば、まずは点検だけでも依頼するのが安心。

防水層を長持ちさせるコツ|日頃の管理と選ぶ素材にも注意を

メンテナンスの他にも、日々のちょっとした配慮や、最初の素材選びによって、屋上防水の寿命をぐっと伸ばすことができます。

防水寿命を延ばす実践ポイント

定期的に清掃して排水口を詰まらせない

落ち葉や砂埃を放置すると、排水不良が起こり、劣化が早まる。歩行や荷物の設置を避ける

防水層は基本的に人が乗ることを想定していない。重さや摩擦で剥がれやすくなる。耐久性の高い防水材を選ぶ

初期費用がかかっても、耐久性が高ければメンテナンス頻度が減り、結果的にコスパが良くなる。

まとめ|屋上防水の耐用年数を正しく理解して、雨漏りや建物劣化を未然に防ごう

屋上防水は、建物を長く安全に使うために欠かせない大切な要素です。耐用年数の目安は防水工法によって8年〜30年と幅があり、定期的な点検・早期補修が建物全体の保護につながります。

本記事のまとめポイント

✅ 屋上防水の寿命は防水の種類によって異なる(ウレタン:8~10年、アスファルト:15~30年など)

✅ 劣化サイン(ひび割れ・膨れ・雨漏り)を見逃さず、早めの対応が重要

✅ 10年に一度の点検・メンテナンスを行えば、部分補修で済む可能性が高まる

✅ 防水工法の選定と日常の管理が、建物の寿命と資産価値を守るポイント

屋上防水に少しでも不安を感じたら、まずは無料の点検相談を受けてみましょう。

あなたの大切な建物を、次の10年、20年へと守るための第一歩になります。

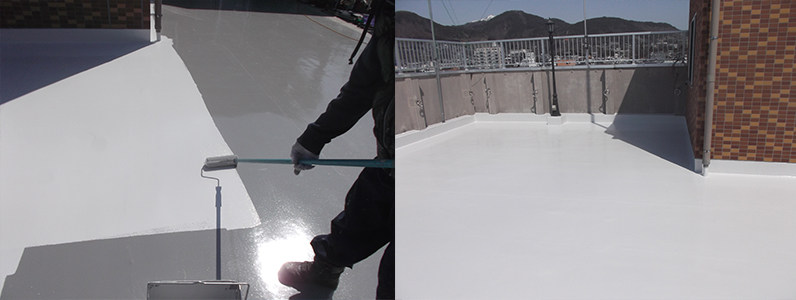

施工前

ケレン及び・洗浄状況

下塗り

中塗り

仕上げ塗り