しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN

NEW最近の投稿

CATEGORYカテゴリー

- ALC造

- DIY

- RC造・コンクリート

- アスファルト舗装

- アスベスト含有

- アパート・マンション

- ウッドデッキ新設・リフォーム

- オーニング・サンシェード・パーゴラ

- オフィスリノベーション

- コーキング・シーリング

- サッシ・窓

- ツートンカラー

- トタン屋根

- ハウスクリーニング

- バリアフリー

- プール・貯水槽

- フェンス・塀

- ペット建材・安全安心

- ベランダ・バルコニー

- モルタル仕上げ

- リフォーム

- 下塗り・塗料

- 中野市

- 二重窓

- 仮設設備・仮設足場

- 住まいのお手入れ

- 佐久市

- 内装クロス・フローリング

- 刷毛・ローラーの種類

- 地域情報・観光スポット

- 基礎防水・塗装

- 塗料の条件・季節との相性

- 塗料の種類・グレード

- 塗料メーカー

- 塗替え時期・サイクル

- 塗装後の見え方

- 塗装後不具合・トラブル

- 塗装方法・塗り方

- 壁の仕上げ材・自然素材

- 外壁サイディング

- 外壁の調査や劣化診断

- 外壁屋根メンテナンス

- 外壁屋根塗装

- 外壁屋根塗装を安くする

- 外壁材・屋根材

- 外構エクステリア

- 天窓・トップライト

- 家具のリメイク塗装

- 小諸市

- 屋根外壁のリフォーム

- 山ノ内町

- 工事の見積もり

- 工事の費用相場と実費用

- 工事中の生活

- 工事期間

- 工場・ビル

- 御代田町

- 悪徳業者・手抜き工事

- 断熱材・遮熱工法

- 新築工事・戸建て住宅

- 施工作業の工程

- 日本家屋・和風住宅

- 暑さ対策・日除けリフォーム

- 木材・木部再生

- 未分類

- 業者の選び方

- 温泉・浴槽

- 火災保険申請・工事

- 物置設置・移動・リフォーム

- 特別教育・資格

- 玄関ドア

- 現場管理と検査

- 窓ガラスフィルム

- 結露・結露対策

- 網戸・ふすま・障子・畳

- 色選び・カラーシミュレーション

- 落ち葉・落葉対策

- 虫対策

- 補助金・助成金

- 訪問販売の手口や事例

- 躯体改修・大規模修繕

- 軽井沢

- 遮熱・断熱塗料

- 鉄部塗装

- 長野市

- 防水トップコート

- 防水工事

- 防犯・防災対策

- 雨戸・シャッター

- 雨樋の劣化・調査・修理

- 雨漏り・目視・散水・赤外線

- 雪止め・雪害対策

- 須坂市の魅力

- 風水

- 飯山市

- 養生

- 駐車場ライン引き

- 高山村

- 鳥・獣対策

ARCHIVEアーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2024年11月

- 2024年8月

- 2024年6月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年2月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年4月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年5月

- 2018年10月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2010年9月

- 2005年5月

- 2005年4月

- 1998年4月

コラム

バルコニーの雨漏りはなぜ起きる?原因・対策・被害のリスクまで解説!

「バルコニーから水が漏れている気がする」

「天井にシミができているけど、原因がわからない」

このようなトラブルは、もしかするとバルコニーからの雨漏りが原因かもしれません。

実は、バルコニーは家の中でも特に雨漏りが発生しやすい場所の一つです。

屋外にさらされているため、雨水・紫外線・熱によるダメージが蓄積しやすく、防水層や建材の劣化が起こりやすいのです。

この記事では、バルコニーの雨漏りに悩む方へ向けて、

雨漏りの主な原因

起きる前にできる対策

放置した場合のリスク

どんな修理が必要なのか

をわかりやすく解説します。

目次

バルコニーは雨漏りリスクが高い場所

バルコニーは屋外にあるため、以下のような自然要因に常にさらされています。

雨や雪などの水分

紫外線(UV)

太陽の熱による温度変化(膨張・収縮)

落ち葉やゴミの蓄積による排水口の詰まり

これらが原因となり、防水層や外壁、床の目地、排水部分などにひび割れや隙間ができやすくなるのです。

特に、防水処理がされてから10年以上経っている場合は、注意が必要です。

バルコニーの雨漏り原因7選

① 防水層の劣化・破損

バルコニーの床にある防水層は、主にウレタン・FRP・シート防水などで構成されています。紫外線や経年劣化により、ひび割れ・剥がれ・浮きが発生すると、雨水が建物内部に侵入するリスクがあります。

② 排水口の詰まり

落ち葉・ゴミ・砂などが詰まって排水できなくなると、バルコニーに水たまりができて逆流し、雨漏りを引き起こすことがあります。

③ 防水層と排水口の接続部の隙間

防水層と排水ドレンの境目のシーリングの切れや隙間は、見逃されやすい雨漏り原因の一つです。

水がじわじわと内部へ侵入します。

④ 外壁のひび割れ

バルコニー周辺の外壁にクラック(ひび)が入ると、そこから雨水が侵入して壁の内側に染み込み、室内まで漏れるケースがあります。

⑤ 掃き出し窓の窓枠周りや引き違い部の隙間

バルコニーに面した掃き出し窓も雨漏りの盲点です。サッシ周りのシーリングの劣化や窓枠とのすき間が雨水の侵入口になることがあります。

⑥ 笠木や手すりの継ぎ目

手すりや笠木の継ぎ目から微細な隙間を通じて雨水が侵入することがあります。

特にアルミ製でない金属部材は錆びによる劣化が早く、注意が必要です。

⑦ 笠木や手すりを固定するビスの緩みや浮き

ビスや釘が緩んだり、浮いたりすることで、そこから水が入ってしまうパターンもあります。

雨漏りによる被害と放置のリスク

「少し水が染みてるだけだから」と軽視してはいけません。雨漏りは家全体の寿命を縮める重大な劣化要因になります。

雨漏りの影響

木材の腐食:床下や壁内部の木材が湿気を含み、強度が著しく低下

カビ・苔の発生:湿気により空気が悪化し、健康被害にも

断熱性能の低下:内部に水が入り込むことで、断熱材が機能しなくなる

シロアリの発生:湿気を好むシロアリにとっては格好の住処になる

特に木造住宅では、見えないところで被害が拡大しやすく、最悪の場合は大規模な補修や建て替えが必要になるケースもあります。

バルコニー雨漏りを防ぐための対策方法

① 定期的な塗装メンテナンスを行う

防水層は永久ではありません。一般的には10年に1回を目安に再塗装やトップコートの塗り直しを行いましょう。

ひび割れや剥がれがある場合は、早めの補修を。

② 排水口を定期的に掃除する

落ち葉・ゴミ・土砂の蓄積で排水口が詰まると、水が溜まりやすくなります。

月1回程度を目安に清掃する習慣をつけましょう。

③ 笠木をアルミ製に変更する

金属や木材製の笠木は、錆や腐食が進みやすく、雨水の侵入口になることがあります。

長期的に見れば、耐久性の高いアルミ製への交換がおすすめです。

④ ビスをステンレス製にする

ビスや釘は雨水にさらされると錆びて浮き上がり、水の通り道になってしまいます。

ステンレス製のビスに変更することで腐食を防げます。

⑤ 継ぎ目に専用バンドやコーキングを充填する

継ぎ目のわずかなすき間からも水は侵入します。

専用の防水テープやシーリング材で隙間を埋める処理を定期的に実施しましょう。

雨漏りが起きたときの対処法と修理内容

雨漏りが発生したら

濡れている部分にバケツや雑巾を設置

雨漏り箇所の写真を撮って記録

専門の防水業者に調査を依頼する

応急処置だけでは根本解決にはならないため、早めにプロに相談することが重要です。

修理の主な内容

| 修理内容 | 費用目安(参考) |

|---|---|

| 防水層の再塗装(トップコート) | 約3,000〜5,000円/㎡ |

| 防水層の再施工(ウレタン・FRPなど) | 約6,000〜10,000円/㎡ |

| 排水ドレン部の補修 | 約20,000〜50,000円 |

| 笠木・手すりまわりの補修 | 約15,000〜30,000円 |

| サッシ周りのシーリング打ち替え | 約1,000〜2,000円/m |

※現場状況や施工範囲により異なります。

まとめ

バルコニーの雨漏りは、「小さなサイン」の段階で気づけるかどうかが大きな分かれ道です。早めの発見と正しいメンテナンスで、住宅の寿命を延ばすことができます。

最後におさらい!

バルコニーは雨漏りが起きやすい構造

防水層・排水・窓枠・手すりが劣化ポイント

雨漏りは建物全体を劣化させる恐れがある

定期的な掃除・塗装・補修がもっとも有効な対策

異変を感じたら、専門業者に相談を!

大切な住まいを守るためにも、バルコニーの雨漏り対策は「早め・こまめ」が鉄則です。

タクシー会社さまウレタン防水工事

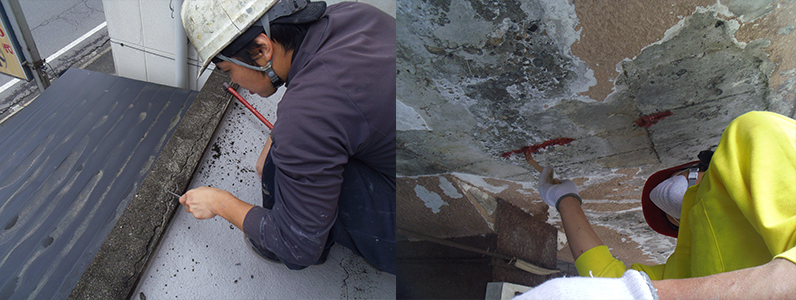

施工前

今回ご依頼いただいたのは、タクシー会社さまの建物の軒先バルコニー部分におけるクラック補修とウレタン防水工事です。

現地調査の段階で、クラックの進行が目立ち、建物の構造躯体そのものへの補修も必要であると判断しました。

単なる表面の防水処理だけでは不十分で、下地の補強と雨水の浸入経路の遮断が必須の状態です。

特に問題となっていたのが、1階から見上げるとハッキリ分かるほどの軒先のクラックです。

すでに一部ではコンクリートの浮きや剥離兆候が出ており、放置すれば大きなコンクリート片が「ドカッ」と落下しかねない非常に危険な状態でした。安全確保と建物保全の両面から、早急な対応が必要でした。

使用材料

今回の工事で使用する主な材料は以下の通りです。

カチオン系下地処理材(カチオンフィラー)

ファインコートシリコン(仕上げ塗材)

2成分型ウレタン防水材(主材)

トップコート(仕上げ保護塗料)

材料をきちんと揃えて現場に搬入し、作業前に職人同士で工程と役割を確認。

「ただ塗る」のではなく、それぞれの材料が持つ役割を理解しながら施工することで、仕上がりにも大きな違いが出ます。

劣化箇所・剥離箇所・下地処理

まずは軒下の劣化した塗膜やモルタルの除去作業からスタート。

吹き付け塗装がボロボロと剥がれていたため、スクレーパーや皮すきで表面をしっかり削り取ります。

コンクリート表面はガサガサで、部分的には中性化が進んで表層が脆くなっている状態。

ガリガリと音を立てながら、浮いた部分をしっかり落とし、密着性のある健全な下地を露出させていきます。

クラック部から露出した鉄筋が見える箇所もありました。

そのままでは再度錆が発生して膨張し再びクラックになるという悪循環になるため、ここには防錆処理剤(エポキシ系など)を塗布。

鉄筋をしっかり保護し、構造的なダメージを予防します。

上部バルコニーへ移動し

軒先の処理が終わったら、今まで水が伝っていた上のバルコニー部分へ。

ここでもまずは高圧洗浄やケレン作業で汚れや脆弱部、付着物を除去します。

特に排水口周りや出隅・入隅は、ゴミが詰まりやすく劣化が進行しやすいポイントなので、手作業でしっかり掃除し、傷み具合を確認します。

下塗り・ウレタン防水

下地が整ったら、いよいよウレタン防水材の塗布作業に入ります。

ウレタンは柔軟性と防水性に優れた液状の防水材で、複雑な形状のバルコニーにもぴったり密着します。

まずは立ち上がり部分から刷毛で丁寧に塗布し、続いて平場はコテやローラーで均一に塗り広げます。

規定の厚み(1.5~2mm程度)を確保しながら、2層に分けて重ね塗りしていきます。

ウレタン防水層が完全に硬化した後、紫外線や摩耗から保護するためのトップコートを塗布します。

トップコートはシルバーやグレー系の反射塗料で、仕上げとしての美観とともに、防水層の耐久性向上に貢献します。

ムラなく塗り上げ、最終チェックで塗り残しやピンホールの有無を確認して、塗装工程は完了です。

施工完了

仕上がったバルコニーと軒先は、しっかりと防水層に覆われた状態となり、これで雨水がしみ込んで躯体を劣化させることもありません。

見た目もスッキリと綺麗に仕上がり、タクシーの乗降スペースから見上げても安心できる状態に。

建物の安全性と美観、そして機能性を回復する、価値ある工事となりました。