しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN

NEW最近の投稿

CATEGORYカテゴリー

- ALC造

- DIY

- RC造・コンクリート

- アスファルト舗装

- アスベスト含有

- アパート・マンション

- ウッドデッキ新設・リフォーム

- オーニング・サンシェード・パーゴラ

- オフィスリノベーション

- コーキング・シーリング

- サッシ・窓

- ツートンカラー

- トタン屋根

- ハウスクリーニング

- バリアフリー

- プール・貯水槽

- フェンス・塀

- ペット建材・安全安心

- ベランダ・バルコニー

- モルタル仕上げ

- リフォーム

- 下塗り・塗料

- 中野市

- 二重窓

- 仮設設備・仮設足場

- 住まいのお手入れ

- 佐久市

- 内装クロス・フローリング

- 刷毛・ローラーの種類

- 地域情報・観光スポット

- 基礎防水・塗装

- 塗料の条件・季節との相性

- 塗料の種類・グレード

- 塗料メーカー

- 塗替え時期・サイクル

- 塗装後の見え方

- 塗装後不具合・トラブル

- 塗装方法・塗り方

- 壁の仕上げ材・自然素材

- 外壁サイディング

- 外壁の調査や劣化診断

- 外壁屋根メンテナンス

- 外壁屋根塗装

- 外壁屋根塗装を安くする

- 外壁材・屋根材

- 外構エクステリア

- 天窓・トップライト

- 家具のリメイク塗装

- 小諸市

- 屋根外壁のリフォーム

- 山ノ内町

- 工事の見積もり

- 工事の費用相場と実費用

- 工事中の生活

- 工事期間

- 工場・ビル

- 御代田町

- 悪徳業者・手抜き工事

- 断熱材・遮熱工法

- 新築工事・戸建て住宅

- 施工作業の工程

- 日本家屋・和風住宅

- 暑さ対策・日除けリフォーム

- 木材・木部再生

- 未分類

- 業者の選び方

- 温泉・浴槽

- 火災保険申請・工事

- 物置設置・移動・リフォーム

- 特別教育・資格

- 玄関ドア

- 現場管理と検査

- 窓ガラスフィルム

- 結露・結露対策

- 網戸・ふすま・障子・畳

- 色選び・カラーシミュレーション

- 落ち葉・落葉対策

- 虫対策

- 補助金・助成金

- 訪問販売の手口や事例

- 躯体改修・大規模修繕

- 軽井沢

- 遮熱・断熱塗料

- 鉄部塗装

- 長野市

- 防水トップコート

- 防水工事

- 防犯・防災対策

- 雨戸・シャッター

- 雨樋の劣化・調査・修理

- 雨漏り・目視・散水・赤外線

- 雪止め・雪害対策

- 須坂市の魅力

- 風水

- 飯山市

- 養生

- 駐車場ライン引き

- 高山村

- 鳥・獣対策

ARCHIVEアーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2024年11月

- 2024年8月

- 2024年6月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年2月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年4月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年5月

- 2018年10月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2010年9月

- 2005年5月

- 2005年4月

- 1998年4月

コラム

物置の塗装で長持ち&キレイを実現するための手順・塗料・注意点まとめ

目次

物置塗装の重要性|美観と耐久性を守るために必要な理由とは?

屋外に設置される物置は、雨風や紫外線を常に受けているため、年月とともに塗装が劣化してサビや色あせが目立つようになります。

塗装が劣化すると、以下のようなトラブルが発生しやすくなります。

鉄製の物置ではサビが広がり、穴あきや腐食の原因に

雨漏りが起きると内部の収納物にも被害が及ぶ

見た目が古びた印象になり、住宅全体の美観を損ねる

こうした問題を防ぐために、定期的な塗装によるメンテナンスは非常に重要です。

物置塗装の基本手順|作業の流れを理解すれば失敗しない

物置塗装は「下準備」で決まる!塗装前の5つの大切な準備

塗装は、ただペンキを塗るだけでは効果が出ません。

下地の状態や周辺環境への配慮が不十分だと、塗膜が早く剥がれたり、近隣トラブルの原因にもなります。

以下が下準備に必要な工程です。

近隣への挨拶:騒音や臭いの発生があるため、あらかじめ一言伝えておくと安心。

足場や飛散防止ネットの設置:高所作業や塗料の飛散防止のために必要。小規模な物置でも周囲に植木や車がある場合はシートをかけましょう。

高圧洗浄または手洗い:ホコリ、カビ、汚れをしっかり落とすことで塗料の密着力がアップ。

サビや古い塗膜の除去(ケレン作業):サンドペーパーやワイヤーブラシで錆や浮いた塗膜を落とす。ここを丁寧に行うかどうかで仕上がりが変わる。

養生(マスキング):塗料が付いてはいけない部分(窓枠、扉、床など)をビニールシートとマスキングテープでカバー。

補修と下地調整|小さなトラブルでも早めに対処を

塗装に入る前に、以下のような補修を済ませておきましょう。

穴やヒビの補修:コーキング材やパテを使って埋めることで、水の侵入や塗膜のひび割れを防止。

サビ止め塗料の塗布:鉄部には必ず錆止め塗料を下塗りします。塗り重ねは最大2回までが目安。厚塗りすると剥離の原因になるため注意。

中塗り・上塗りの塗装作業|塗料選びと正しい工程がカギ

本格的な塗装は、基本的に中塗りと上塗りの2回に分けて行います。

均一な厚みで塗布することが大切です。

塗料の種類と耐用年数|目的に合った選択を

ウレタン塗料(耐用年数:5~10年)

安価で施工しやすいが、耐候性はやや低め。こまめなメンテナンスを前提とする方向き。シリコン塗料(耐用年数:7~15年)

コストと耐久性のバランスが良く、住宅の外壁などにも多用される。迷ったときはこれ。フッ素塗料(耐用年数:12~20年)

高耐久・高価格。長期的なメンテナンスコストを抑えたい方におすすめ。無機塗料(耐用年数:10~25年)

最も耐久性が高く、汚れにも強い。価格は高いが、頻繁に塗り替えたくない人向け。

塗装時のポイント

天候に注意(湿気や雨の日は避ける)

一度に厚塗りしすぎない

刷毛・ローラーは用途で使い分ける(細かい部分は刷毛、広い面はローラー)

乾燥と仕上げ|焦らず乾かして効果を最大化

塗料によって乾燥時間は異なりますが、最低でも24時間以上の乾燥が目安です。

完全硬化までは数日かかる場合もあるため、天気予報を確認して、数日間は雨が降らない日を選んで塗装を計画しましょう。

乾燥後にマスキングを剥がし、最終確認をして完了となります。

まとめ

物置の塗装は、見た目を美しく保つだけでなく、サビや腐食を防いで寿命を延ばす「家まわりのメンテナンス」のひとつです。

塗装の品質を左右するのは、下準備と塗料選び、そして丁寧な施工。

DIYで行う場合も、プロに依頼する場合も、正しい手順を知っているかどうかが大きな差になります。

この記事のまとめポイント

●物置塗装は「下準備・錆止め・塗装・乾燥」の順で進めるのが基本

●サビ取りや養生を丁寧に行うことで、塗膜の持ちが大きく変わる

●使用する塗料は、目的と予算に応じて選ぶのが長持ちの秘訣

●錆止め塗料は塗りすぎ注意。塗り重ねは2回までが目安

●DIYでも対応可能だが、難しい・高所作業がある場合は業者依頼も視野に

番外編|物置塗り替え事例

今日の現場は、以前「この物置を塗装してほしい」とお問い合わせをいただいたM様のお宅。

農機具を収納する倉庫として使っているが、時には作業場としても活躍しているらしい。

現場に到着すると、そこには歴戦の勇者のような物置が!

屋根は思いのほか錆びが広がり、壁にもちらほらと赤茶けたサビの兆し。

素材は屋根も壁も金属製。

このままではサビが進行し、やがて穴が開く恐れも…。

よし、これを美しく蘇らせるのが今日のミッションだ!

塗装前

塗装の前に、まずは下地処理。

錆びをそのままにして塗っても意味がない!

ここで登場するのがケレン作業。

金属の表面を丁寧に磨き、サビをしっかり落としていく。

ゴリゴリ…ガリガリ…この工程を怠ると、せっかくの塗装が長持ちしないので気合を入れて作業する。

外壁、骨組み、アングル部分…それぞれに適した道具を使い分ける!

壁の大きな面は電動サンダーで一気に、骨組みやアングルの細かい部分は手作業でコツコツと。

ここでの丁寧さが仕上がりを左右する。

特にボルト周りは錆びやすい。

ここで活躍するのがコーキングとキャップ。

ボルトを保護し、浸水と腐食を防ぐ。これでサビの進行をシャットアウト!

塗装作業

いよいよ塗装作業に突入。

まずは下塗り。

これは塗料の密着を良くし、仕上がりを美しくする重要な工程。

刷毛とローラーを駆使し、まんべんなく塗っていく。

少しずつ、物置の雰囲気が変わり始める。

次に中塗り。

この工程では、下塗りとは異なる色を使う。

こうすることで、塗り残しが一目でわかるのだ。

「あれ?ここ塗れてないぞ!」といミスを防ぐことにも繋がる!

最後に仕上げ塗り。

均一に塗り広げながら、色ムラが出ないよう細心の注意を払う。

この物置がずっと美しくあり続けるよう、心を込めて塗る。

シャッター部吹き付け塗装

シャッター部分はローラーではなく、吹付塗装で一気に仕上げる。

こうすることで、ムラなく滑らかな美しい仕上がりに!スプレーのシューッという音が響き渡る。

完工

施工前は全体的に赤サビが目立ち、なんとも年季の入った姿だった物置。

しかし今や、ピカピカの倉庫に生まれ変わった!

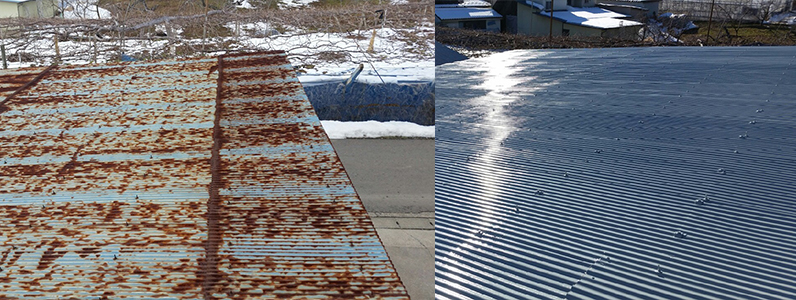

ビフォーアフター

施工前は全体的に赤サビが目立ち、なんとも年季の入った姿だった物置。

しかし今や、ピカピカの倉庫に生まれ変わった!

屋根を見てみよう! かつては錆びていた屋根が、今ではグレーに輝く金属の美しさを取り戻した。

まるで新品だ!

壁も見違えるほど綺麗になった。

なんと、塗装後にはお施主様が物置の周りを整理整頓し始めるという現象が発生!

やはり、綺麗になるともっと大事にしたくなるものだ。

シャッターもピカピカ!不思議なことに、サッシまでもがなぜか美しく見える。

塗装の力、おそるべし!

こうしてM様の物置は美しく変貌を遂げました。

長野市東北信エリアの物置塗装、ぜひご相談ください!