しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN

NEW最近の投稿

CATEGORYカテゴリー

- ALC造

- DIY

- RC造・コンクリート

- アスファルト舗装

- アスベスト含有

- アパート・マンション

- ウッドデッキ新設・リフォーム

- オーニング・サンシェード・パーゴラ

- オフィスリノベーション

- コーキング・シーリング

- サッシ・窓

- ツートンカラー

- トタン屋根

- ハウスクリーニング

- バリアフリー

- プール・貯水槽

- フェンス・塀

- ペット建材・安全安心

- ベランダ・バルコニー

- モルタル仕上げ

- リフォーム

- 下塗り・塗料

- 中野市

- 二重窓

- 仮設設備・仮設足場

- 住まいのお手入れ

- 佐久市

- 内装クロス・フローリング

- 刷毛・ローラーの種類

- 地域情報・観光スポット

- 基礎防水・塗装

- 塗料の条件・季節との相性

- 塗料の種類・グレード

- 塗料メーカー

- 塗替え時期・サイクル

- 塗装後の見え方

- 塗装後不具合・トラブル

- 塗装方法・塗り方

- 壁の仕上げ材・自然素材

- 外壁サイディング

- 外壁の調査や劣化診断

- 外壁屋根メンテナンス

- 外壁屋根塗装

- 外壁屋根塗装を安くする

- 外壁材・屋根材

- 外構エクステリア

- 天窓・トップライト

- 家具のリメイク塗装

- 小諸市

- 屋根外壁のリフォーム

- 山ノ内町

- 工事の見積もり

- 工事の費用相場と実費用

- 工事中の生活

- 工事期間

- 工場・ビル

- 御代田町

- 悪徳業者・手抜き工事

- 断熱材・遮熱工法

- 新築工事・戸建て住宅

- 施工作業の工程

- 日本家屋・和風住宅

- 暑さ対策・日除けリフォーム

- 木材・木部再生

- 未分類

- 業者の選び方

- 温泉・浴槽

- 火災保険申請・工事

- 物置設置・移動・リフォーム

- 特別教育・資格

- 玄関ドア

- 現場管理と検査

- 窓ガラスフィルム

- 結露・結露対策

- 網戸・ふすま・障子・畳

- 色選び・カラーシミュレーション

- 落ち葉・落葉対策

- 虫対策

- 補助金・助成金

- 訪問販売の手口や事例

- 躯体改修・大規模修繕

- 軽井沢

- 遮熱・断熱塗料

- 鉄部塗装

- 長野市

- 防水トップコート

- 防水工事

- 防犯・防災対策

- 雨戸・シャッター

- 雨樋の劣化・調査・修理

- 雨漏り・目視・散水・赤外線

- 雪止め・雪害対策

- 須坂市の魅力

- 風水

- 飯山市

- 養生

- 駐車場ライン引き

- 高山村

- 鳥・獣対策

ARCHIVEアーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2024年11月

- 2024年8月

- 2024年6月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年2月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年4月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年5月

- 2018年10月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2010年9月

- 2005年5月

- 2005年4月

- 1998年4月

コラム

火災保険が使えるかも?雨樋の調査から修理までの流れと劣化のサインを解説!

雨どい(雨樋)は、屋根に降った雨水をスムーズに排水するための重要な設備です。

しかし、普段は目につきにくいため、劣化や破損に気づいたときにはすでに深刻な状態になっていることも。

この記事では、雨樋の調査を業者に依頼する流れ、修理に火災保険が使えるケース、劣化のサインや耐用年数の目安までをわかりやすく解説します。

「最近雨樋から水が漏れる」「台風の後に歪みがある気がする」そんな方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

雨樋修理に火災保険が使える?

意外と知られていませんが、雨樋の修理には火災保険が適用される場合があります。

火災保険というと「火事のときだけ」と思われがちですが、実際には以下のような自然災害による被害にも補償が適用されるケースが多いです。

火災保険が適用される主なケース

・強風や台風による雨樋の変形・破損

・大雪による歪み・落下

・落下物や飛来物による割れや欠損

ただし、経年劣化や通常使用による破損は保険の対象外となるため、原因の特定が非常に重要です。

雨樋の調査はどうやって進める?依頼から修理までの流れ

雨樋に不具合を感じたら、まずは専門の修理業者に調査を依頼することが大切です。

以下の手順で進めると、火災保険の申請もスムーズに行えます。

① 雨樋修理業者に調査・原因究明を依頼

まずは地域の信頼できる雨樋修理業者または屋根修理業者に連絡し、現地調査を依頼します。

ここで、雨樋の破損原因が自然災害によるものかどうかの判断が重要になります。

② 写真撮影・原因報告書・見積書を準備

火災保険の申請には、現場の写真と修理見積書、被害の原因を記載した報告書が必要です。

ほとんどの業者がこの資料を作成してくれますが、事前に「火災保険の申請予定である」ことを伝えておくと対応がスムーズです。

③ 保険代理店または保険会社に連絡

資料が揃ったら、契約している火災保険の保険会社または代理店に連絡し、申請書類の案内や手続き方法を確認します。

④ 保険会社による現場調査(必要に応じて)

場合によっては、保険会社の鑑定人が実際に現地を確認しに来ることがあります。

この際も、業者の報告書や写真が客観的な判断材料として活きます。

⑤ 保険金の支払い → 雨樋修理の実施

保険金の支払いが決定したら、指定の業者に依頼して修理を進めます。

全額または一部が保険金でカバーされるため、自己負担を抑えられるのが大きなメリットです。

雨樋調査でわかることとは?

専門業者による調査を行うことで、目視では気づきにくい劣化や破損の詳細な状態が明らかになります。

雨樋調査でわかる内容

・雨樋の変形・割れ・外れ・つまりなどの 劣化状況

・不具合の 発生原因(自然災害 or 経年劣化)

・修理または交換が必要かどうかの 判断基準

・工事内容に応じた 見積もり費用

特に、破損の原因が火災保険の適用対象であるかどうかの判断が極めて重要です。

信頼できる業者に依頼すれば、保険申請のアドバイスも含めて対応してくれるケースが多いです。

雨樋の劣化サインとは?見逃すと危険な症状一覧

雨樋の不調には分かりやすい初期サインがいくつかあります。以下のような症状がある場合は、すでに劣化が進行している可能性があります。

雨樋の劣化症状

・変色:日差しや雨風で色あせ、素材の劣化が始まっているサイン

・変形:一部が歪んでいたり、たわんでいたりする

・割れ・ヒビ:接合部や樋の底面などにひび割れが見られる

・外れ・落下:金具が緩み、樋が垂れ下がっている状態

・水漏れ・水はね:雨が滴らずにあふれ出す、地面が常に濡れている

一見些細に見える症状でも、放置すると建物の基礎や外壁を傷める原因になります。

雨樋が劣化する原因とは?

雨樋は屋根のすぐ下に設置され、日々過酷な環境にさらされています。

そのため、以下のような外的要因によって年々劣化が進みます。

雨樋の主な劣化原因

・直射日光による紫外線や熱劣化

・直射日光による紫外線や熱劣化

・雨・風・雪による物理的ダメージ

・1日の寒暖差による素材の伸縮

・落ち葉や砂埃による詰まり・腐食

・鳥や動物による接触や巣づくりの影響

こうした自然条件の積み重ねで、20〜30年ほどで交換時期が訪れるのが一般的です。

雨樋の耐用年数はどれくらい?

雨樋の寿命は素材や設置環境によって異なりますが、目安としては以下の通りです。

| 素材の種類 | 耐用年数の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 塩ビ製(一般的) | 約20〜25年 | 軽量で扱いやすいが、紫外線に弱い |

| ガルバリウム鋼板製 | 約25〜30年 | サビに強く、耐久性が高い |

| アルミ製 | 約30年〜 | 高価だが耐候性に優れる |

| 銅製 | 50年以上 | 高耐久だが高価格、風情ある見た目が特徴 |

素材の違いだけでなく、定期的な点検や掃除の有無が耐用年数に大きく影響します。

まとめ

雨樋は建物を雨水から守る大切な設備です。

破損や劣化に気づいたら、放置せずに早めに専門業者へ調査を依頼しましょう。

本記事のポイントまとめ

✅ 雨樋修理には火災保険が適用できる場合がある

✅ 調査・見積・写真・報告書の準備が重要

✅ 変形・割れ・漏れなどの劣化症状を見逃さない

✅ 雨樋の耐用年数は20〜30年が目安

✅ まずは信頼できる業者へ相談を!

雨樋修理をお考えの方は、火災保険の活用を含めた無料相談が可能な業者へ一度お問い合わせしてみるのがおすすめです。

須坂市で雨どい調査事例

先日、須坂市内の企業様よりご依頼をいただき、事務所および倉庫の雨樋(あまどい)調査にお伺いしました。

建物の周囲には大きな木々が立ち並んでおり、自然環境としてはとても良い立地でしたが、それが雨樋にとっては落ち葉や汚泥の蓄積を招く要因となっていました。

事務所側:枯れ葉による雨樋の変形・一部落下を確認

事務所側の雨樋では、随所に変形が見られ、一部は完全に外れて落ちている箇所もありました。

その原因のひとつが、近隣の大木から落ちた枯れ葉の堆積です。

落ち葉が雨樋に詰まることで以下のような影響が起こります。

・重みがかかり、雨樋がたわんでしまう

・雨水が流れずにあふれ出し、外壁を濡らす

・詰まった部分にコケやカビが発生しやすくなる

このような状態が続くと、雨樋の耐久性そのものが落ち、寿命を縮める要因になります。

倉庫側:鉄製縦樋に腐食、排水不良も確認

続いて、倉庫部分の雨樋を確認したところ、横引きから縦樋にかけて鉄製のパーツが使われており、部分的な腐食が進行している状態でした。

腐食が進んだ箇所からは、雨水が漏れ出しており、地面に水たまりができやすくなることで、建物の基礎部分や周囲の構造にも影響を及ぼす可能性があります。

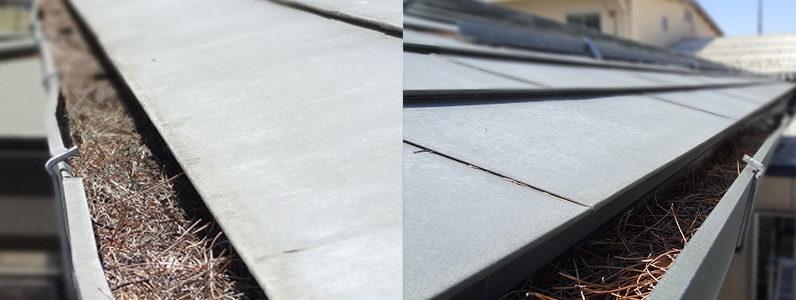

倉庫屋上:排水マスの詰まりが原因で壁を伝って水が流出

倉庫の屋上にも上がって樋まわりの状態を点検しましたが、樋自体には目立った破損や歪みは見られませんでした。

しかし、長年にわたり積もった砂や枯れ葉が堆積しており、排水マスが汚泥で詰まっていたため、通常であれば排水されるはずの雨水が行き場を失い、外壁からあふれ流れる状態になっていました。

壁に水が伝う状態が続くと、以下のようなリスクが生じます

・外壁材の塗装剥がれや劣化

・水分による壁面内部の腐食やカビの発生

・冬場は凍結によるひび割れや破損

今回は現場にて簡易的な処置を施し、堆積した水の排出を行いました。

一時的には水たまりや漏水は改善しましたが、汚泥そのものは残っているため、将来的に再び同様のトラブルが発生する可能性が高い状態です。

倉庫や工場などの大型建物をお持ちの方へ|定期的な雨樋清掃のススメ

倉庫・事業所の屋根や雨樋は、一般住宅に比べてサイズも大きく、被害が発生すると修理費用も大きくなりがちです。

そのため、以下のような予防策を強くおすすめいたします。

・数年に一度は雨樋の清掃を実施(特に周囲に木が多い立地)

・点検時には排水マスの詰まり・縦樋の劣化も確認する

・水があふれた形跡(外壁の濡れ跡、コケ等)を見逃さない

点検をご希望の方はお気軽にご相談ください

今回は脚立を使って倉庫屋上まで点検を行いましたが、建物の構造や高さによっては専用の足場や高所作業車が必要なケースもあります。

「自分では点検できない」「状態が気になるけど上がれない」という方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。

調査・点検・ご相談は無料で対応しております。

建物の安全と長持ちのために、今ある症状の“少しの気づき”がとても大切です。